* * *

Грецкий грех

Вечеринка в честь Нового года. Вечеринка в честь Рождества.

В гостях, в костях, в горстях, в трусах у кого-то.

В чьих-то руках.

Все танцуют.

И я

настаиваю на том, чтобы друзья поставили мою музыку в холодильник, иначе она остынет. Мне говорят, что нет места, что всю третью полку занимает греческий солдат.

Славяне, азиаты, арабы, французы, испанцы.

Греческий орех или грецкий грех.

Испанские оливы и турецкие сливы.

Слили всё — теперь мы знаем, кто и какое порно смотрит, у кого и какое венерическое здоровье, кто из нас болен, а кто — болен дважды. Время пост-национального наступило и оступилось, мы больше не враги и различий нет. Эпоха ушла.

“За сигаретами! Скоро вернётся!”

Нам трудно перекричать музыку. Крестовые ходки и выходки. Последние походы по магазинам. Приготовление к праздникам.

Китайцы смотрят “Від пацанки до панянки”.

Турки и русские разливают пиво по ртам.

Иранки целуются в туалете, но это секрет, так что я вам ничего не скажу.

Мы здесь как на ковчеге.

Бежавшие от репрессий и тюрем, бедности и войны, строгих родителей и золотых клеток, к которым подключены электрические провода.

Я обнимаю бразильца и говорю ему прямо по-русски:

“Ну что, пивка для рывка?”

Трудности перевода. Я говорю как робот. По-немецки все говорят как роботы. Немецкий безумно строгий. Мне всё ещё нужен русский. Фразы, без которых никак не прожить, я записываю в блокнот — в свободное время пытаюсь переводить на немецкий и запоминать. За эту неделю накопилось уже:

“Кинуть на кишку”

“В раскоряку”

“Ровно ходить под Богом”

“На полшишки”

“Баклажка”

“Полторашка”

“Барагозить”

“Решалка ещё не выросла”

“Конь педальный”

“Бздун”

“Лучше перебздеть, чем не добздеть”

“Стыдно, когда видно”

“Хряпнуть”

“Мама не хотела, папа не старался”

“Пятница из-под субботы торчит”

“Ни бе ни ме”

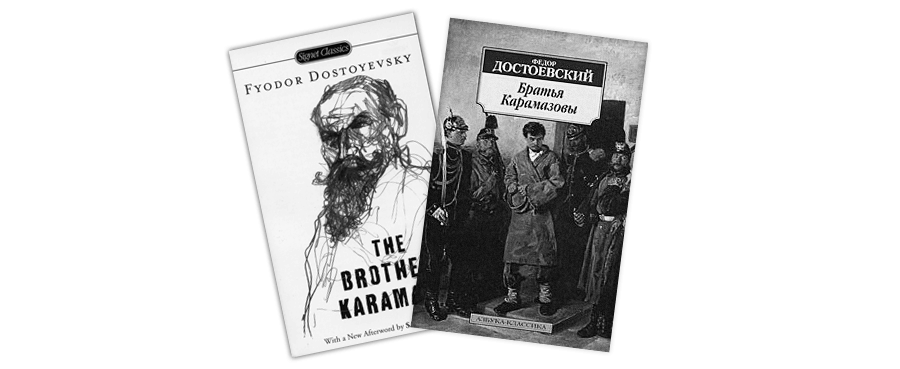

Я думаю, этим можно мерить литературу. Плохую литературу или, по крайней мере, не слишком искусную, не работающую с языком, перевести будет просто. А вот Андрея Платонова, Александра Введенского или Егора Летова перевести практически невозможно.

Я говорю стильной японке:

“Die Plastikwelt hat gewonnen”

Пластмассовый мир победил.

“А?”

Она фотографирует меня на Инстакс и бежит танцевать.

Я догоняю, она шепчет на ухо:

“Я купаюсь в крови девственниц, так как слышала, что это продлевает визу”.

Кто-то подливает огонь в масло.

Кто-то добавляет туда специй.

Кто-то делает свет всё более и более тусклым.

“Prost!”

Сириец берёт штопор и открывает очередной ресторан.

“Sehr lecker”

Все пьют тёплое вино, и я говорю двум афганцам:

— Не переживайте, друзья. Думаю, однажды вы вернётесь домой. Рано или поздно, но это произойдёт. Точно произойдёт.

— Скорее, рано. Автобус же начинает ходить в пять утра.

Мы были на расстоянии вытянутой ресницы от риска: нас всех могло закинуть в страшную стирку как рыжих котят. Оставалось выбрать режим: Чёрных полковников, Асада, Коммунистической партии Китая или деликатный.

“Спаси и сохрани меня в ГТА”

На заднем дворе перевернулся грузовик с музыкой. Все собирают её с земли и распихивают по карманам. Кто-то даже кладёт к себе в рот. Война алой и белой дозы в моей голове. Подарки под ёлкой. Или под чем-то другим. Но эти подарки хорошо накрывают.

“Я уже получил образование здесь, но ещё не распаковал” — хвастается упитанный китаец.

Я не спал три дня и пожертвовал тёплой кроватью, чтобы попасть на эту вечеринку. Но, кажется, попал мимо.

“Ничего”.

Стильная японка поправляет мою руку.

“Так будет правильнее, так лучше”.

Рука уже не трясётся. Японка роняет Инстакс. Кровь стекает с моего рукава.

Как умереть от всего сразу

В поезде Дюссельдорф-Бохум, во втором классе

В попытках поймать вай-фай

Как банду опасных преступников, режущих всех молодых и красивых

Я

Роняю телефон на пол

И паникую.

Так, будто всё это может взорваться. А оно может?

Поднимаю телефон и кладу его под куртку. На соседнее сидение, рядом. Туда, где лежит всё остальное. Щупаю провода…

Всё нормально.

Нормально.

Этот араб, что сидит позади с широко раздвинутыми ногами. Эти три немки, что смеются, обсуждая политику. Турчанка с ребёнком. Немец с газетой. Ещё два немца с банками пива…

Они просто не знают.

Но если что-то пойдёт не так, мы умрём.

Все мы.

Эгон Шиле умер от испанки

Бодлер умер от сифилиса

Гёльдерлин умер от водянки

Анис Нин умерла от рака

Как умереть от всего сразу?

Как превзойти их всех?

Сегодня великого человека делает великая смерть. Не думаю, что великая жизнь, нет.

Все варианты великих жизней уже известны. Поэты, учёные, философы, музыканты… Кого только не было. Но как бы они ни жили

Умирали они

Крайне банально.

Эра Паунд умер от кишечной непроходимости

Заха Хадид умерла от сердечного приступа

Карл Маркс умер от абсцесса лёгкого

Ротко умер от потери крови, покончив с собой

Поезд разгоняется. Я снова кладу ладонь на тяжёлый замотанный блок под курткой и пальцами проверяю, не отошли ли от него провода. Это – самое главное. Не спалиться.

И провода.

С самого детства я читал серии ЖЗЛ с одной целью: узнать кто и от чего умер. Чуть позже у меня появился интернет и надобность в ЖЗЛ отпала. Большая проблема состоит в том, что в русской Википедии редко пишут причину смерти. В английской и немецкой пишут чуть чаще, но тоже довольно редко. Например, я до сих пор не знаю причину смерти Иды Рубинштейн. Она умерла в 76, но от чего она умерла?

Валери Соланс умерла от эмфиземы

Нико умерла от кровоизлияния в мозг

Сергей Эйзенштейн умер от сердечного приступа

Тацухико Шибусава умер от аневризмы

Когда собираешь что-то своими руками – к тому же, делаешь это в первый раз — велика вероятность сделать что-то не так. Запороть схему.

Начинить коробку металлом – не сложно.

Пройти на вокзале мимо полиции – тоже не сложно.

Сложно – правильно смешать все химикаты, соединить коробку со её механизмом… Особенно если не умеешь паять.

Если сегодня и нужно идти к чему-то

Лежать к чему-то

Плыть к чему-то

То только к разрушению. К смерти.

Я думаю, в той или иной степени этим занимались все великие люди. Просто не слишком осознанно.

Роза Люксембург умерла от пули в голову.

Антонен Арто умер от рака прямой кишки.

Ханна Арендт умерла от сердечного приступа.

Зинаида Райх умерла от семнадцати ножевых ранений.

Тормозим. Поезд останавливается в Эссене. Три шумные немки выходят на станцию и идут в сторону Hauptbahnhof.

Это к лучшему. Думаю, это к лучшему.

Ещё не поздно передумать, но я не передумаю ни за что, нет. Всё, что мне нужно — незаметно поднять куртку и то, что под ней, на следующей станции.

Снова пройти мимо полиции.

Не вызвать никаких подозрений. Как не вызывает полицию изнасилованное ночью чудо.

Когда в мире не было ничего

Я имею в виду совсем

Ничего

Ни ютуба, ни дворцов, ни архивов – благом было создание. Художник должен был создавать. Делать благо – другими словами, добро.

Но то было когда-то.

А нынешний мир… До ужаса переполнен.

Араб позади громко чихает и меня снова бросает в дрожь. Поезд двигается. Быстрее, быстрее, быстрее.

“Nächste haltestelle – Bochum Hauptbahnhof”.

Как бы ни умереть от волнения… Как бы справиться…

Леонид Андреев умер от порока сердца

Янка умерла, утонув в реке

Пауль Целан умер, спрыгнув с моста

Сильвия Плат умерла, сунув в духовку свою сладкую голову.

Просто мы должны понимать. Сервера однажды не выдержат. Музеев однажды не хватит. Воздуха? Тоже не хватит. Как в духовке его не хватило Сильвии Плат.

Сегодня… создание – это вовсе не благо, нет. Художник, создающий что-либо – эгоистичный зацикленный на себе идиот. Преступно быть таким – я точно таким не буду.

Мир нужно очистить. Избавить от этих нагромождений. Картин, библиотек, соборов.

А значит

Наше будущее – эстетический терроризм.

Поезд сбавляет скорость. Я сворачиваю в куртку то, что лежало под ней. Провода путаются. Изолента цепляется к пальцам. Страшно. Осталось несколько сотен шагов.

Творец – ужасное слово, таким бы только вытирать сперму с трупов – всегда уподобляет себя Господу. Значит сегодня творец должен разрушать. То есть делать благо. Разрушение – это благо. В переполненном мире.

Творец должен не жить, но умирать. Не оставляя после себя ничего. Даже меньше, чем ничего.

Луиза Буржуа умерла от сердечной недостаточности

Борис Савинков умер от удара о землю.

Марсель Дюшан умер от сердечной недостаточности.

Тоже, как видите.

Майя Дерен умерла от кровоизлияния в мозг.

Я сжимаю в руках свёрток из своей куртки и руки потеют. Что дальше?

Прохожу мимо супермаркета Rewe – нужно зайти за хлопьями и молоком, чтобы было, что есть на завтрак.

Оскорбительная кислота

Мы идём по улице со знакомым турком, он критикует Эрдогана и то, что последние части игры “Call of Duty” были слишком короткими, значит “не стояли их денег”. Он понимает, что эти два факта никак не связаны, но именно они возмущают его сейчас в “самую одну очередь”.

Мы говорим по-русски. Либо турок хочет больше практиковаться, либо дело в моём немецком, на котором я всё ещё говорю не как Бог.

— Почему не как Бог, Бог же вообще не говорит?

— Разве Аллах не говорит?

— Аллax – поёт. Аллax Пугачёва.

Турок смеётся над собственной шуткой. Я улыбаюсь из вежливости.

Только на русском я могу поддерживать какой-либо юмор, ругаться и говорить о самой России. Впрочем, говорить о самой России – это и значит шутить и ругаться в девяти случаях из десяти.

После недолгого молчания турок указывает на стену нашего университета:

— ХЕрника

У него проблема с некоторыми русскими звуками и склонениями. Немецкое произношение даётся ему намного лучше.

— Нет, правильно говорить ГернИка. Ударение на И.

— ХернИка.

— Или ХернИка…

— Но мне не нравится такое название.

— Почему нет?

— Смотри, голубика, черника – ягода. ХернИка как будто тоже ягода, но ни черная и ни синяя – в основе лежит хер.

Трудно спорить.

Иногда я думаю, что некоторые авангардисты начала двадцатого века – футуристы или символисты – были правы в своём стремлении создать свой собственный неповторимый язык. Представляю себе эту картину: каждый человек, в любой точке мира, говорит только на своём авторском языке. Сколько людей – столько и языков. Никаких совпадений. Мне кажется, это почти утопия. Не было бы войн, потому что невозможно было бы оскорбиться. Не было бы ссор, так как невозможно было бы оскорбить.

Я рассказываю про это турку.

— Оскорбительная кислота!

— Нет, по-русски говорят “аскорбиновая”.

— Я покупал такие таблетки в Обнинске, они меня не оскорбили.

— Ты не понимаешь…

Очень многие люди почему-то идеализируют сам язык. Как средство сообщения, способ сказать что-то внешнему миру, как факт. Мне кажется, это заблуждение.

— Заблуждение, блуждать, блуд… Лежать как хуй на блуде!

— Почти.

В конечном итоге, я думаю, всем нам лучше было бы никогда не общаться, не вступать ни в какие вербальные связи, то есть не разочаровывать, не лгать, не узнавать страшную правду.

Взаимопонимание – ужасно вредная вещь. Почти как терроризм. Более того, я думаю, что оно и есть – коренная причина самого страшного терроризма. Я много думал про это вчера, когда несколько часов по Скайпу рассказывал родителям про свою жизнь. Больше всего я боялся ни того, что они поймут что-то неправильно, а того, что они поймут всё так. Как оно есть.

— Какано есть!

— Ты знаешь клоуна Асисяя? Ты иногда напоминаешь мне этого клоуна.

— Я знаю nur Рональда Макдональда и Рональда Рейгана. Это реклама Макдональдса.

— Который из них?

— Два.

Наблюдаю

Сам не знаю, сколько ещё смогу здесь простоять, но нужно стоять и как можно дольше.

Кроме меня никто этого не сделает, нет.

Хотя уже холодно, страшно темно и ноги затекли так, что можно слетать с катушек, скатиться со слёта, не знаю…

Я сделаю это ради тебя,

Зельда.

Так зовут пожилую даму в окне, за которой я наблюдаю из леса.

Зельда Мюула. Ü – то есть умлаут. Идёт после М.

Удобно то, что в немецких домах рядом с кнопкой квартиры на домофоне почти всегда есть имя её жильца.

В доме, напротив которого я стою три

нет

уже почти четыре часа

всего пять квартир. Так что вычислить Зельду было нетрудно. Дом в Грюневальде, между Markstraße и Ruhr-Universität, квартира zwei, нулевой этаж.

В свободное время – вечером будних и в выходные – я стараюсь следить за ней, стоя перед окном. Так, как я делаю это сейчас. У Зельды нет Инстаграма или Фейсбука – вообще никаких социальных сетей. Так что следить приходится таким первобытным методом. Это даже очаровательно. Я думаю, что очаровательно.

После двух недель наблюдений могу сказать точно: Зельда не любит сосредотачиваться на одном. В комнате работает телевизор: Das Erste — её любимый канал. Но она решает кроссворд. Не знаю, что за слова, но смотрю, как она двигает ручкой и пытаюсь предположить.

S как доллар

А как апатия

О как одиночество

П как ежедневные походы в супермаркет в надежде хоть с кем-то поговорить

После каждого отгаданного слова Зельда откусывает кусок пирога и запивает горячим чаем. Или нет? Она ест пирог просто так, и я это всё выдумал. Кроссворд тут ни при чём. Начинаю сходить с ума…

Я думаю, раньше людям было, конечно, проще. Они думали, что за ними всегда следят боги или же один бог.

Но потом вера в бога исчезла и начались проблемы.

Если никто не следит за тобой, ты погружаешься в тотальное одиночество.

Некоторым в этом плане повезло больше. Например, жителям Восточной Европы, Советов или Китая. Несколько десятилетий за ними следили органы госбезопасности: целые подразделения, десятки тысяч специально обученных и натренированных людей. Майор КГБ или секретарь Штази – твой постоянный и самый-самый верный подписчик. Его невозможно потерять случайно или отпугнуть каким-то плохим контентом, нет.

Зельда роняет кусок пирога на себя. Пытается подобрать указательным пальцем. Забавно.

Я думаю, людям здесь, на западе, в том числе на западе Германии, повезло куда меньше. В основном, органам госбезопасности было на них плевать и они стали выдумывать, что за ними следят инопланетяне. Как это было в США, как это было в Австралии. Всё это были жесты отчаяния.

Зельда идёт наливать новый чай.

Можно долго смеяться, но в объятьях Большого Брата ты застрахован от одиночества. Почти застрахован. Мне кажется, быть выслеживаемым – естественная потребность. Человек вожделеет, жаждет, чтобы за ним кто-нибудь наблюдал. Вот почему так популярны все эти инста-сторис, геолокации, стримы, блоги.

Но у Зельды нет ничего из этого. Её руки трясутся, она льёт кипяток на пижамный костюм. Жаль.

Я думаю, что сегодня богом может назваться тот, кто сможет следить за всеми подряд. Видеть всё. А именно, подпишется на все инстаграм-аккаунты и будет просматривать все ютуб-блоги, комментировать каждого человека в каждой социальной сети.

И даже если он сможет делать это физически, ему придётся полностью отказаться от собственной жизни. Это будет величайшая жертва. Никого не напоминает?

Я не готов на такую жертву. Но если каждый из нас сделает маленькое добро, сможет наблюдать хотя бы за одним человеком, мир станет чуть лучше. Вот поэтому я и здесь. Перед этим окном на нулевом этаже.

Свет карманного фонарика бьёт мне в лицо.

Второй раз за эту неделю.

Hallo.

Это я, дорогая Зельда.

Я.

Да.

Зельда с ужасом смотрит в окно.

И я всё ещё там.

Никуда не иду.

Наблюдаю.

Мой Мюнстер — это мой монстр

Возлюби ближнего своего. Как нижнего своего. Нежного своего. Сбруями, флоггером, плётками… Стоп. Я вдыхаю запах сирийской еды, выдыхаю свой страшный голод, делаю глоток воды, я спокоен. В Мюнстере, возле Соборной площади: низкие дома, средневековые улицы, брусчатка без признаков крови, черепичные крыши без призраков. Когда-то здесь была Мюнстерская коммуна — одна из первых в Европе попыток установить коммунизм.

«Я установила коммунизм на айфон и теперь у меня не хватает памяти для App Store. Что посоветуешь в таком случае?»

«Я? Киббех».

Церковь Святого Ламберта. Средневековые клетки, в которых кого-то сажали, подвалы, в которых кого-то жрали и здания, в которых жители коммуны прятались от католиков, захвативших город. Чумной столб или чумной стол, за который мы садимся все вместе и заказываем кебаб.

Пир во время рапир. Спор на повышенных поэтических тонах.

«Коммунизм — это всегда кровь!».

«Но именно кровь даёт кислород».

Сирийский официант и повар в одном лице и тридцати зубах приносит чесночный Тум.

«Я слышал, что в этих клетках в шестнадцатом веке выставляли на показ трупы анабаптистов. Из этой коммуны.»

«Кстати, чем анабаптисты отличаются от…»

Прошло столько времени и столько событий. Выставка американцев на поверхность луны, высадка “Фонтана” Дюшана в Нью-Йорке, две мировых войны, четыре военных мира. Мюнстер стоит и смеётся над всеми нами.

«И тут написано: у Иоанна Лейденского — лидера коммуны — было 16 жён, а у остальных граждан — максимум три. Это и есть коммунизм?”

«Есть, да, я так хочу есть…»

Жатва насилия и жертва миссии, встань со стоп своих и иди!

«Нахер!»

«Что?»

«Нет, я не верю, жёны бы просто его убили»

«Когда Иоанна Лейденского пытали, захватившие город католики, ему сломали все пальцы и разорвали анус».

Почему судьба Мюнстерской коммуны была такой? И почему все последующие коммуны были такие? Кровавые, бездарные, глупые. Я поддерживаю всеобщее равенство, но никак не могу решить…

«Слишком острый или нормально?»

«А?»

«Кебаб. Как тебе?»

«Кебаб? Это хорошо, но его надо шлифануть пивом».

«Наверное, здесь не будет пива — сирийский ресторан».

«И?»

«Пиво — это харам, понимаешь?»

«Храм?»

Современный коммунизм и диктатуру пролетариата придумал человек, который ни дня не провёл на заводе. Советский союз и ленинизм изобрёл человек, который никогда в жизни не поднимал ничего тяжелее партийных денег. Кубинскую революцию организовал человек, оказавшийся достаточно тупым для того, чтобы умереть героем. Парижская коммуна пала жертвой собственной невнимательности. Розу Люксембург бесславно убили, кинули в вонючий канал и перед этим даже не изнасиловали.

«Всё это как-то разочаровывает»

«Что именно?»

«Пиво»

«Я дома затарил немного Radler, мы можем…»

Кажется, все попытки построить лучший мир заканчивались каким-то адом. Но может быть, это необходимо? Иногда мне кажется, что хорошие вещи часто возникали в пучине какого-то беспросветного зла. Вероятно, раздельный сбор мусора придумали нацисты, сжигающие евреев, в концлагерях. Этот жуткий порядок: обувь отдельно, зубы отдельно, отдельно волосы и остатки нижнего белья. Видимо, первые круглосуточные такси были изобретены в сталинском СССР с его черными воронками. Достаточно было просто сказать нечто антисистемное — машина тут же приезжала.

«Удобно же?»

«Да».

Мы выходим на улицу, скручивая с помощью роллера и без фильтра. Содержимое сыпется на брусчатку, фонари освещают места бывших казней и дорогих витрин. Я записываю в телефон:

Выходные

Данные

Каждого изданного за свой счёт

Крика

Будни

Забранные

Друзьями, сиренами, пересылками

Разжигание межрелигиозной резни,

Эрогенные точки. Горячие зоны

«Где ты завис?!»

В Мюнстере смешалось всё. Хорошая погода и чья-то рэп-музыка из колонки Amazon Echo 2, брошенный велосипед и брошенные любовники, трава на траве у Шлосгартен — прямо в разгар зимы.

«Всё будет иначе. Однажды всё будет иначе…»

«И ночью?»

Я надеваю чёрный капюшон, поворачиваюсь лицом на запад, черчу фиолетовым круги на полу, жгу свечу, разливаю воск по кругу и заклинаю, чтобы вызвать нам чёртов

Убер.

Победа под ним

Со знакомым китайцем мы едем в микроавтобусе, полном его родни. Играет немецкий рэп. За рулём сидит чуть пожилой человек, все называют его «дядя», рядом с ним — то ли его жена, то ли мать, то ли дочь.

«Сестра»

«А…»

С нами в салоне трясутся «братья», все как один в спортивных куртках и кроссовках дороже самой машины. Причём даже если это сёстры, их всё равно называют «братья». Все эти люди живут в Германии и собираются несколько раз в год, чтобы отпраздновать что-то там.

«Я слышал, что в России полицаям…»

«Полицейским?»

«А? Да, полицейским запретили ходить на концерты нескольких музыкантов…».

«Я б запретил полицейским не просто ходить на концерты, но и собственно, вообще, ходить».

Я единственный ошмёток России здесь и меня разглядывают как новостную ленту после дня без работающего вай-фая.

«У тебя красивые волосы. В России много у кого красивые волосы, да?»

Неловкая пауза, которую, как морду мировой буржуазии непременно нужно разбить, я спрашиваю:

«Так… кто откуда?»

— Я из Дюссельдорфа.

— Я из Дрездена.

— Я из Дормагена, но раньше училась в Дармштадте, там есть хороший уни.

«А ты?»

— Я? Из Дортмунда. Рядом.

«А вы трое? Видимо, из Дкёльна, Дмюнхена и Дберлина?»

— Нет мы из Дуйсбурга.

Машина тормозит на светофоре. Водитель что-то говорит по-китайски. Быстро, нравоучительно, страшно.

«Быстрее-быстрее, тут нельзя парковаться!».

Со знакомым китайцем мы вываливаемся наружу, машины сигналят, кто-то из «братьев» кидает китайцу термос горячей воды.

«Вы в России пьёте горячую воду?»

«Только огненную воду»

«Нет, правда, горячую воду нужно пить всегда. Особенно когда ты болеешь»

«Но я не болею».

«Ты не знаешь наверняка».

Мы идём по широкой улице мимо малоэтажных домов.

«Кстати, дядя пригласил тебя на Mondfest»

«Да?»

«По-китайски»

«И когда будет этот Mondfest?»

«13 сентября»

«То есть больше, чем через девять месяцев?»

«Да, это специально. Чтобы ты забыл и всё-таки не пришёл. Это тактика».

Мы заходим в подъезд, в котором нас уже двадцать минут ждёт риелтор.

«Пойдёмте, скорее. В эту квартиру вы точно влюбитесь. Точно! А вы не пара?»

Знакомый китаец уже неделю ищет себе квартиру, а я…

«Подержи, пожалуйста, мою сумку. Хочу пофотографировать».

Китаец снимает всё на айфон, я охраняю его багаж.

«Тебе нравится эта квартира? Теперь мы можем устраивать здесь вечеринки?»

«Нет-нет, я не хочу тут жить».

«Хочешь порекомендовать её кому-то»?

«Нет-нет, конечно. Она же скучная».

«Зачем тогда ты её фотографируешь»?

«А какая связь»?

Я всё ещё не привык.

Азиатские туристы с селфи-палками фотографируются на месте сожжения Яна Палаха. Азиатские туристы с фотоаппаратами штурмуют Эрмитаж, как когда-то пьяные большевики. Азиатские туристы с айфонами фотографируются со мной в музее Фолькванг, когда я выхожу из туалета. Всего лишь я.

«Подожди ещё немного, я сфотографирую лифт»

Вчера я спросил у своего друга:

«Почему мы так непохожи? Почему люди из твоей страны так много фотографируют? Твои "братья" и ты…».

И он мог бы мне просто ответить: «Азиатская культура сильно связана с изображением. В отличие от западной, которая во многом вообще доверяет только буквенной письменности. В азиатской культуре, собственно, даже нет букв. Наши иероглифы — это ведь тоже изобра…»

Но вместо этого он ответил:

«Не знаю. Кстати, давай сделаем селфи на фоне того киоска. Там продают медовуху, ты видел?».

Дело, конечно, не только в людях «его страны». Фотографии делают все. На сколько фотографий вы попали за жизнь, даже не зная этого? Сколько фотографий сегодня делает человечество каждый день? Полмиллиарда? Миллиард? Два?

Иногда мне кажется, что все знают что-то, чего не знаю один только я. Все готовятся к концу света? Возможно. И когда мир исчезнет, его можно будет полностью воссоздать по огромной массе сделанных фотографии. Города, каньоны, дороги — на поверхности этой планеты есть ещё хоть одно место, которое не сфотографировали миллионы раз?

Мы с китайским знакомым выходим из дома и прощаемся с риелтором.

«Как думаешь, скоро наступит конец света?»

«Конечно, нет. Тогда бы недвижимость не начала дорожать».

Благосмертный

В общем… Оно работает или как?

Работает.

Тогда… В одной из своих лекций Борис Гройс говорил, что процесс создания произведения сегодня интереснее, чем само произведение. Что ж, вот вам процесс. Всё, что я сейчас говорю, записывается на диктофон и только потом будет… Да, да, да. Понятно.

Никакой редактуры, никакого прилизывания и облизывания, вранья — всё максимально честно, современная поэзия пишется примерно как-то… На самом деле, хреново она сегодня пишется. Ведь всё, что я за это время придумал:

Билет в одно начало

За моей спиной уже ни одной спины

Кроссовки истоплены

Печи истоптаны

Истории исступлены и загнаны

В уголь

Стихотворение от лица Вольтарины де Клер или Курта Хиллер — кого-то благородного, то есть…Да. На свежем или, я бы сказал, освежёванном воздухе, писать совершенно уже невозможно. Нужно чувствовать трупный запах, нужно видеть, как забивают твою молодость

Камнями

За измену

Распутному образу жизни

Нужно сидеть в душной комнате, за липким ноутбуком. Липким? Даже не от спермы — от газировки, от подтаявших M&M’s… Сейчас мне должно быть стыдно?

Отчаяние, страх и попытки

Замереть заживо

Не о ком лаять

Не на кого рассказывать

Хочется такого героя… Из лучших возбуждений, что ли. Чтобы он мог поцеловать в губы, чтобы он был надёжным как спичка, зажжённая в комнате с газом. Мой герой — во всём очарован, он как я, только сильно умней. Он поддерживал феминизм, чтобы тот перекрытый не упал на газон в парке. Он отдавал себя борьбе за свободу, чтобы та могла расплатиться им за свой героин. Он такой благородный, благодарный, благосмертный, когда это нужно…

Славные люди вставали под наши знамёна

И ссали

Пока никто не увидит

Пока никто не удавит

Пока всё это было

Зря

В общем, о чём я? Не помню… Лес. В свободные вечера я беру телефон, захожу в Грюневальд и просто иду по неизвестной тропе. Троп много, так что каждый раз удаётся идти по новой. И каждый раз жутко так, как будто бы в первый.

За восьмым подбородком

У власти

Даже не видно шеи

Я не могу её задушить

Погладить или сожрать

Нет фонарей. Неожиданные шорохи, я не вижу конца дороги, в какой-то момент из поля зрения пропадают даже мои кисти рук. За двадцать, тридцать, даже сорок минут прогулки можно не встретить ни единой живой души — если душа вообще существует. Всё это… безумно страшно. Первые пять минут вообще невозможно писать. Но после — становится легче и я пишу.

Как умирала Люси Парсонс?

Как умирал Иоганн Мост?

Как умирал Лев Троцкий?

Как умирала я?

Охренительно прочищает голову, я скажу вам. Причащает голову. Именно так я пишу этот дневник, именно так я пишу стихи.

Большие пальцы, ладони, холод, в стиральной… стерильной тьме Грюневальда загорается мой телефон.

Пурпурная кошка

сидит на моей постели

зализывает мне жизнь

чтобы та

Каждый скрип прерывает моё письмо. Каждый свист от машины, идущий с соседней трассы. Почему я боюсь? Не знаю. Я, наверное, боюсь, что просто… Что меня здесь могу убить? Но с чего бы? Или… как бы? Это русский синдром или? В Кверенбурге — в районе, где я живу — убийство в последний раз совершали в 2007-м. То есть очень-очень давно. Не уверен, что тогда уже была изобретена письменность. Кстати, о письменности.

Зажила

Масло на мысли

Холст на хлыст

Натюрморт

Избиение на избавление

Всё поменяно, всюду измена

Ты никому не нужен — вот в чём страшная правда. Ты не девушка, ты не особо красивый — тебя точно не изнасилуют в этом тёмном лесу. У тебя с собой не так много налички, в кармане только именной проездной и телефон за 59 евро — по тебе это видно. Грабить тебя нет никакого смысла, никто не станет. Ты не политик и не секс-символ. Ты не ребёнок — это могло бы привлечь педофилов. Ты не проститутка — на это мог бы клюнуть какой-то олд-фэшн маньяк. Тебя почти нет. Тебя будто не существует. И когда понимаешь это…

Ещё никто не умирал

За всю историю

… тогда пропадает страх. Тогда появляется даже маленькое желание быть убитым. Здесь и сейчас. Специальным киллером, что охотился на тебя последние несколько месяцев и приехал сюда ради тебя. Жил несколько месяцев только, задумайтесь, только ради тебя. Думал о тебе и шёл за тобой. Ему нужен был только ты, по-настоящему нужен. Идиллия…

Ни разу такого не было

Никогда

Вышел на трассу. Мигает фонарь. Еле заметил машину без фары. Почему мне вообще становится страшно? Почему я назвал свой журнал «Боюсь Вирджинии Вулф?». Потому что боюсь даже её: субтильную, изнеженную, слабую, мёртвую асексуалку. Боюсь подходить к краю платформы в метро, потому что думаю, что кто-то толкнёт меня вниз. Боюсь, когда кто-то предлагает возможно отравленную жвачку. Боюсь, когда пишут близкие: вдруг там сообщение о том, что кто-то из них уже умер. Боюсь переходить дорогу, ведь каждый водитель хочет меня сбить. Боюсь, каждый раз проходя через таможню, что меня не выпустят из страны. Любой страны. Боюсь каждого оповещения из банка – вдруг кто-то похитил все мои деньги, и я стал нищим. Боюсь разуваться в гостях, так как мою обувь могут украсть. Боюсь заходить в туалет, потому что там меня могут закрыть навсегда. Замуровать. Боюсь вставлять что-то в розетку, потому что меня может ударить током. Боюсь горячей воды…

Мне продолжить?

Упразднить язык

«Спрашивай всё, что угодно, я расскажу тебе всё про Алжир».

И я спрашиваю:

«Как в Алжире снимают порно?»

«Порно?»

Когда они просят меня показать что-то русское, я всегда показываю видео, на которых дерутся русские алкаши. Ни один писатель-частушечник и ни один поэт-песенник, ни один артист-присядочник и ни один публицист не объяснят происходящее лучше, уж извините. Эти пьяные драки, эта ненависть, эта гордость. Такая забавная гордость. Те самые культурные коды, которое так завораживают и отталкивают

С каменной высоты в огромный острый обрыв.

«Понимаешь, я не смогу сказать тебе больше. В моей стране думают, что земля вращается вокруг Москвы, а Солнце — это проект ЦРУ, так что о нём лучше не говорить».

«А луна?»

«Можно послушать, но лучше, конечно, рэп».

«А культурные коды…»

«Моя страна закодирована».

Кстати, что касается порно в Алжире.

«… у нас ты можешь смотреть на порно-актрис в хиджабах».

«Похоже на юмор».

Он говорит мне, что в Алжире не понимают юмор…

«В России юмора много».

…но понимают мор, морды, Мордор…

«Вы называете Алжир «Мордор»?»

«Нет. Это что-то из Гарри Поттера?»

«Вроде того».

«Ощущение тьмы и ямы» — фраза из дневников Гиппиус — теперь сидит в моей голове, прикованная цепями. Сидит со ступнями, способными на фут-фетиш, но прибитыми к полу. Сидит. По сговору и по приговору. Это я приговорил её. Это я не могу решить…

Тьма или яма? Или тьматьматьма мать? Как в стихотворении Вознесенского.

«Тьма, яма или мать? Что выберешь ты?»

«Прости, какое последнее слово?».

Я смотрю на дым, вылетающий из его рта. Стою на нашем балконе и смотрю вниз, на занесённый чистотой сад. На изъеденные ухоженностью деревья.

«Как ты думаешь…»

Когда наступит конец. Уродливый и пёстрый, как русские кладбища.

Когда в амфитеатрах на амфетаминовых стульях останутся лишь скелеты, песок будет сыпаться в рот и грустить на длинный зубах. Когда Париж окажется взорван, а Шанхай — целиком под водой. Когда Токио будет погребён под завалами лавы

Валами

Огненных волн

И пепельных гребней

Когда Берлин станет Берлинском,

Когда люди перестанут съедать друг друга, потому что больше не будет друзей.

«Что тогда?»

«Ты говоришь о войне?»

«Может быть».

«Мы здесь — я имею в виду в Дюссельдорфе, в Берлине — потому что бежим от войны. Но война не бежит за нами — вот в чём парадокс. Получается, мы даже войне не нужны. Никому не нужны».

«Отлично. Ты уже начинаешь думать как я».

«Ну и что?»

«Будто я тебя выдумал».

«Я тебя сейчас сам выдумаю».

Я слышу смех женщин. Слышу, что с нашей кухни играет песня «Don’t you cry tonight».

«Don’t you try tonight».

«Don’t you try…»

«Никогда».

Слышу запах жаренной рыбы. Слишком своебезобразный, чтобы быть аппетитным. Слишком вычурный.

«Ненавижу».

«Рыбу?»

«Нет. Всё. Перманентное чувство».

Балконная дверь на ветру скрепит как суставы состава

В котором нам везут всех великих поэтов

По вызову

«Знаешь, в этом проблема…»

«Нет».

«Ты никогда не выучишь русский. Ты никогда не поймёшь того, что понимаю я».

«Аналогично».

«Что нам остаётся?»

Упразднить язык. Использовать его только для поцелуев. Использовать его только в тех ситуациях, что находятся ниже рта. Отбросить все эти разговоры. Заняться делом. Сексом, убийством, войной, любовью.

Звучит так здорово. Но всё это так лениво.

«Ещё по одной и я точно ползу в кровать».

Почти утро

Люди расходятся по своим

Швам

Из людей льётся гной

Из любимых людей льётся радуга

Кажется, небо вот-вот упадёт.

«Шесть утра».

Я пишу в своём телефоне:

У меня есть знакомый бербер

Из Алжира

Алая кожа

Рыжие волосы

Огромные тёмные глаза без зрачков

Вечно пульсирующие лицо

Огромная сила в худых и длинных руках

Ходит бесшумно

Спит по 5 часов в день

Но никто не знает когда

Если бы у дьявола была национальность, дьявол бы был точно

Бербером.

Утоляй приталенный голод

Довольно тупая ситуация. Время оттаивает и стекает по тёплым пальцам. Сидишь здесь уже несколько дранных дрянных часов и хочешь что-нибудь написать. Но ничего не идёт.

Всё начиналось так просто. Всё началось со стихотворения.

Запирай меня пирами,

пираньями и перьями под

Ребро

Из се

ребра

Выпивай из меня все признания

Запивай меня камнями

Заедай меня как

Заедает старая VHS

С папиным порнофильмом

Из которого уже все мертвы

Это и есть

Единственный выход

Из одиночества

На этом всё и закончилось. На этом и на том стуке в дверь.

«Ты идёшь с нами пить?»

«Я пью с вами идти».

Каждый вечер я стараюсь уединиться, и каждый вечер кто-то меня находит. Поразительный социальный успех. Но с чего бы?

«Сходим к Аркадию?»

«Ну конечно».

Огромной компанией мы идём до русского магазина — не ради бухла на десять процентов дороже, чем в супермаркете, а ради эстетики. Ради меня. Русский магазин держит коренастый лысый мужик — Аркадий. Украинский еврей — в прошлом обрусевший настолько, что русскость уже начинает пахнуть и сочиться через штаны. Я обожаю его.

«Привет».

Обожаю живую речь, которую источает его голова. Это надо слышать, видеть и чувствовать. Впитывать в себя и выпытывать в себе. Вы просто выбираете пельмени, тупите над пивом, а фразы достойные то ли Платонова, то ли Луки Мудищева струятся как золото по рукоятке рубинового меча.

«А тут прикинь, заходит ко мне этот, как его, трансвистун… Я ему сяк и об косяк… Юморной у тебя туалето-сортир, говорю… Я в армии-то тоже, это, не в пуп напукал… Да и было это говным говно… Внимай и не вынимай, молодой… На жопе стой ровно, понял?.. Я ему: слышь, тебя где выпекали, крендель?»

Никогда не слышал, как он говорит по-немецки или по-украински. Знаю только, что он романтик.

«Иногда хочу всё бросить к херам и купить заправку».

«Обворожительно»

Большой компанией мы рассеиваемся по магазину, кто-то идёт за мной, и я тоже за кем-то иду.

«Берём водку?»

«Я не люблю водку»

«Да?»

«Это стереотипы. Водку придумали в Польше. Я даже никогда не был в Польше».

«Так… пиво?»

В Германии с пивом мешают всё. Как правило в пропорции пятьдесят на пятьдесят. Пиво с лимонадом, энергетиками, грейпфрутовым соком, кофе. Постепенно к этому привыкаешь, и тоже начинаешь мешать. Пиво с чёрным чаем, с зелёным чаем, с каждыми выходными, со всей жизнью.

«…»

Пьянка, которых бывает много.

От случая к случаю. От случки к случке. От скуки. От отсутствия скуки. Утоляем приталенный голод общением. Сцепляемся языками. Безалкогольное пиво. Безпивной алкоголь. Нам крышка или крыша — уже не важно.

Ковровые бомбардировки внимания.

Кровавые

Коварные караваны смеха.

Мы пьём каждый раз, как каждый раз.

Никита Каф — вот свидетель.

Он присылает мне записку 2014 года, в которой говорит, что Дистопия закрывается, и я признаюсь в любви:

«Я скажу честно, я немного (много) прибухнул с турецкими друзьями, и сейчас читал им эту записку вслух — в переводе, конечно — объяснял, что вообще лучший литературный ресурс в России закрывается. Или квази-закрывается. Все условно плакали, даже выпили лишний раз. А потом я объяснил, что это было в 2014 году, а ресурс живёт до сих пор. Все возрадовались. И, опять же, выпили».

Страшно тёплая ночь. Иду спать одним из последних и штопором закрываю глаза.

Мятная кровать и мятые сновидения.

Я не знаю, сколько времени прошло. Может быть, час или век. Но я слышу стук в мою дверь. Стук в мои веки.

«У нас это… проблема»

«Никто не знает, как точно это произошло, но это произошло».

«А?»

Все мои соседи, все пять человек, идут со мной по коридору нашей квартиры.

«В общем, это… у нас на кухне… сидит… бомж».

«А дверь, закрыта?»

«Да, дверь закрыта».

«Балкон, окна – чёрт, всё закрыто».

Обычный февральский

бомж.

Он не разговаривал и не ел нашу еду. Не нарывался ни на какую активность и неприятности. Просто дышал и смотрел на нас, как ребёнок. Не ясного года рожания и рождения. С бородой. Смуглой кожей. В кепке «NYPD».

«Слушай, что это значит? NYPD? Просто вижу эту надпись повсюду».

«Это значит Nischni Yugorsk Police Department».

«Да»?

«Да. Департамент полиции Нижне-Югорска. Знаменитый русский город. Миллионы людей мечтают там оказаться».

Бездонные вздохи бомжа и наша полная дезориентация. Бомж не понимает немецкий. Можно подумать, на нашей кухне вообще хоть кто-нибудь что-нибудь понимает.

«Ситуация прямо…»

«Идиотическая?».

Как с героем из песни Кровостока, нашедшим на своей кухне отрубленную голову. Только намного пугающе, ведь бомж — это куда больше одной головы.

Та песня заканчивалась словами:

«Голова и голова, не порем горячку, отдыхаем отдых, делаем дела». Всегда любил Кровосток. Всегда любил их «работать работу», «отдыхать отдых». Но эту ситуацию я не люблю ни хрена.

«Что мы можем с ним делать?»

«А что мы вообще можем делать? Я имею в виду, совсем. В жизни. Глобально».

Трудно сказать, что было значительнее. То, как этот бомж ворвался в нашу жизнь или то, как он из неё вырвался

С корнем

С суффиксом

С нулевым окончанием

Со всем, что есть в сладком слове обыденность.

«Ну и ладно».

Пару минут все смотрели на бездомного в доме, а после — разошлись по своим кроватям.

Спокойные как покойники.

Сытые и благие.

Спать.

Лучше — больше мастурбируйте

Окей, я даже не знаю, что это за поезд.

Окей, я знаю только, где я в него сел. Знаю, что за мной на полу, выставив лапы, лежит рыжий и гладкий пёс.

Дышит. Я тоже дышу.

За окном проносится всё: пражская весна, парижское лето, пекинская осень, изгородь из гор, городов, гротов, гробов, беженцы и неизбеженцы.

«Я ненавижу зиму» — пишу в телефон. И стираю.

Пьяные сообщения падают в мой Телеграм, как хлопья снега:

«привет утт?»

«бля»

«в смысле»

«тту»

«ёпт»

«тут?»

Хочется вздохнуть и сдохнуть — так сейчас хорошо. Кажется, ничего не нужно. Коммерческий феминизм и коммерческий терроризм — сегодня всё это за бортом. Медийное поле обезврежено и оставлено в телефоне. Телефон заблокировать также легко, как последний удар выдохшегося боксёра.

Лень даже дышать.

Мировые диктатуры и синекуры, жертвы и жертвователи, жернова — всё, за чем обычно слежу, неважно. Сейчас — неважно. В мире есть восемь миллионов свидетелей Иеговы. В мире есть больше миллиарда свидетелей жопы

Ким Кардашьян или ещё какой-нибудь инстаграм-звезды. Всё слишком тупо. Я не в силах, что-либо изменить, как и вы.

«Не пытаться».

Я пишу в телефон:

«Вы нам — танки, а мы вам — панки».

Иногда нужно просто расплавиться в тёплом мире, как масло. Дать волю возбуждённому уголовному телу. Преступному разуму. Пусть мир подавится нашим подавляющим меньшинством.

Расплавиться — значит плевать на всех. Отдыхать. И кажется, только в дороге я могу по-настоящему это делать.

Всё просто.

Ты едешь, тебя несёт поезд, автобус, такси или что-то там — детали не так важны. Главное, что ты едешь. Ты что-то делаешь. Но в то же самое время — не делаешь ничего.

Парадокс, который полностью снимает с тебя чувство вины.

Когда сидишь дома или ещё где-то без дела, постоянно клеймишь себя за то, что ничем не занят. За лень, прожигание времени, проживание времени. Ты виновен. Всегда нужно столько всего — можно с ума сойти. В моём случае нужно писать, нужно учить язык, нужно работать, нужно… Но, если честно, так нудно. И всё-таки, нужно ли?

Диктую заметку:

«Дети, не играйте со словами. Это не приводит к пожару, нет. В этом-то и проблема. Это вообще ни к чему не приводит. Лучше больше мастурбируйте или самосовершенствуйтесь, я не знаю… Творите добро, живите, предохраняйтесь…».

Телефон выключается. Заряд кончился.

Так можно было бы провести всю жизнь. Ехать куда-то или бежать от кого-то. Но проблема в том, что бежать абсолютно не от кого. Я часто говорю об этом на страницах своего дневника. Можно, конечно, бежать от абстрактных вещей: например, от взрослой жизни или какой-нибудь ответственности. Но это почти не ощутимо и как-то стыдно. От кого бежать по-настоящему? Кто за тобой погонится? Комично. Эмиграция в одиночество, да? Или как там называется этот дневник?

Телефон включается, и я продолжаю:

«Считаю, что эта идея безосновательна — раз. Тупая — два. Тупая — три…»

Блаженная тьма застилает всю реальность, так, что разваренные слова начинают разваливаться на куски. И корн те т ками по ланд ку пристав, ка ями, блёст ми, ями шафту листь.

Тормозим.

Вечер.

Впереди кто-то говорит что-то о бельгийской границе.