Перевод: Сергей Карпов

Всю жизнь я был фальшивкой. Я не преувеличиваю. Практически все, что я делал, – пытался создать определенное впечатление о себе. В основном чтобы понравиться или чтобы мной восхищались. Может, все немного сложнее. Но если свести к сути – чтобы нравиться, чтобы любили. Восхищались, одобряли, хвалили, все равно. Ты уловил суть. Я хорошо учился в школе, но в глубине души я старался не ради учебы и не ради того, чтобы стать лучше, а просто хорошо учился, получал пятерки, занимался спортом и был хорошим учеником. Чтобы потом показать людям отличную академсправку или письменные рекомендации в университеты. В школе мне не нравилось, потому что я всегда боялся, что буду недостаточно хорош. Из-за страха я старался еще сильней, так что на самом деле всегда хорошо справлялся и получал что хотел. Но когда я получал лучшую отметку, попадал в городскую сборную или Анджела Мид разрешала дотронуться до груди, не чувствовал ничего, кроме, может быть, страха, что у меня не получится это повторить. Не получу опять то, что хочу. Помню, как сидел в комнате отдыха в подвале дома Анджелы Мид на диване, и она разрешила засунуть руку под блузку, и я на самом деле не чувствовал живую мягкость ее груди или что-нибудь там еще, потому что все, что было в голове: «Теперь я парень, который добрался с Мид до второй базы». Потом это казалось таким грустным. Это было в средней школе. Она была очень добросердечной, тихой, скромной, задумчивой девочкой – теперь она ветеринар, у нее своя клиника, – а я ее на самом деле даже не видел, не мог разглядеть ничего, кроме того, кем был сам в ее глазах, в глазах чирлидерши и, наверное, второй или третьей самой желанной девушки в школе в том году. Она была куда выше всего этого, за гранью подростковых рейтингов и всей этой фигни с популярностью, но я никогда на самом деле не давал ей быть — или не видел ее — выше, хотя и умело притворялся человеком, который может поддержать глубокую беседу и на самом деле хочет узнать и понять, кто она такая на самом деле внутри.

Позже я пробовал психоанализ, ходил к психоаналитику, как и практически все тридцатилетние, кто неплохо зарабатывает или обзавелся семьей, или, в общем, получил то, что вроде бы хотел, но по-прежнему не чувствовал себя счастливым. Многие мои знакомые ходили. На самом деле никому это не помогло, хотя все будто стали лучше понимать свои проблемы и узнали полезные термины и концепции того, как общаться друг с другом так, чтобы добиться определенного впечатления. Ну ты понял. Я тогда работал в Чикаго в региональной рекламе, только что перескочил из медиа-байера в большую консалтинговую фирму и уже в двадцать девять стал арт-директором — поистине, как говорили, «гордость фирмы, далеко пойдет», — но вовсе не стал счастливым, что бы ни значило «счастье», хотя, конечно, никому не признавался, ведь это такое клише – «Слезы Клоуна», «Ричард Кори»[1] и т. д., – а круг людей, казавшихся мне важными, смотрел на такие клише сухо, косо и презрительно, так что, понятно, я все время пытался показать, что сам такой же сухой и черствый, и всячески зевал, рассматривал ногти и говорил нечто типа: «Счастлив ли я?» — один из тех вопросов, в которых более-менее содержится ответ», — и т. д. Я вкладывал все время и энергию, чтобы создать впечатление и получить одобрение или признание, к которым потом сам ничего не чувствовал, так как они не имели никакого отношения к тому, кем я был на самом деле внутри, и я сам себе был противен из-за своей фальши, но поделать как будто ничего не мог. Вот что я перепробовал: EST[2], поездка на десятискоростном велосипеде до Новой Шотландии и обратно, гипноз, кокаин, крестцово-затылочная хиропрактика, вступление в харизматическую церковь, бег, волонтерская работа для Ad Council[3], классы медитации, масоны, психоанализ, «Ландмарк Форум»[4], курс Miracles, мастерская по правополушарному рисованию, целибат, коллекционирование, реставрация винтажных «Корветов» и спать с разными девушками каждую ночь два месяца подряд (вымучил тридцать шесть из шестидесяти одной ночи и заработал хламидии, о чем рассказал друзьям, делая вид, будто мне стыдно, но втайне ожидая, что большинство впечатлится – чего, под прикрытием множества шуток в мой адрес, думаю, добился, – но большую часть этих двух месяцев я просто чувствовал себя пустышкой и хищником, плюс очень мало спал и на работе просто разваливался – также это период, когда я пробовал кокаин). Кстати говоря, я знаю, что это все скучно, и тебе наверняка уже скучно, но поверь, будет намного интереснее, когда я дойду до момента, где кончаю жизнь самоубийством и узнаю, что происходит сразу после смерти. Относительно списка — психоанализ был практически самым последним, что я попробовал.

Психоаналитик, к которому я ходил, был нормальный, такой большой мягкий мужик постарше меня, с большими рыжими усами и приятными, как бы неформальными манерами. Не уверен, что хорошо запомнил его живым. Он действительно неплохо умел слушать и проявлял интерес и сочувствие, хоть и несколько отстраненно. Сперва мне казалось, будто я ему не нравлюсь или ему со мной неловко. Вряд ли он привык к пациентам, которые и так уже знали, в чем на самом деле их проблема. Еще он частенько пытался подсадить меня на таблетки. Я наотрез отказался от антидепрессантов — просто не мог представить, как принимаю таблетки, чтобы меньше казаться себе фальшивкой. Я сказал, что даже если они сработают, как понять – это я или таблетки? К тому времени я уже знал, что я фальшивка. Знал, в чем моя проблема. Просто, казалось, не мог остановиться. Помню, на психоанализе первые двадцать или около того сеансов я старался быть открытым и чистосердечным, но на самом деле отгораживался от него или водил за нос, чтобы, в сущности, показать, что я не очередной пациент, который понятия не имеет, в чем его проблема, или совершенно далек от правды о себе. Если свести к сути, я пытался показать, что как минимум был не глупее и что вряд ли он найдет во мне что-то, чего я сам уже не увидел и не обдумал. И все же мне нужна была помощь, и пришел я к нему на самом деле за помощью. Первые пять-шесть месяцев я даже не рассказывал, насколько несчастлив, в основном потому, что не хотел казаться очередным ноющим эгоцентричным яппи, хотя, думаю, на каком-то подсознательном уровне понимал, что глубоко внутри это именно я на самом деле и есть.

Что мне понравилось в психоаналитике с самого начала – в его кабинете царил бардак. Повсюду валялись книжки и бумаги, и, чтобы я сел, ему обычно приходилось убирать что-нибудь с кресла. Дивана не было, я сидел в мягком кресле, а он сидел ко мне лицом в протертом офисном, на спинке которого висел такой прямоугольник или накидка, с шариками для массажа спины, как часто бывает у таксистов в такси. Это мне тоже нравилось — и офисное кресло, и то, что оно было ему мало (сам он был немаленьким), так что ему приходилось почти горбиться и упираться ногами в пол, или иногда он закидывал руки за голову и откидывался на спинку так, что задняя часть ужасно скрипела, когда откидывалась. Кажется, есть что-то высокомерное или немного снисходительное, когда во время разговора садятся, скрестив ноги, а офисное кресло так сесть не давало: даже если бы он попытался, уперся бы в подбородок коленкой. И все же он, очевидно, так и не купил себе кресло побольше или поудобнее, или не потрудился хотя бы смазать пружины шарнира, чтобы спинка не скрипела – уверен, будь это мое кресло, меня бы этот шум бесил так, что к концу дня я бы на стенку лез. Все это я заметил почти сразу. Еще маленький кабинет пропитал запах табака для трубки, а это приятный запах, плюс доктор Густафсон никогда не делал заметок и не отвечал вопросами или всякими психоаналитическими клише, из-за чего процесс стал бы слишком мучительным, даже если бы и помогал. В целом он производил впечатление приятного, неорганизованного, расслабленного мужика, и все пошло куда лучше, когда я осознал, что он, видимо, так и не будет ничего делать с моими маневрами и попытками предугадать все вопросы, чтобы показать, что ответ мне уже известен, – свои 65 долларов он в любом случае получит, – и наконец раскрылся, и рассказал ему о жизни фальшивки и о чувстве отчуждения (конечно, пришлось использовать это выспренное словечко, но это же тем не менее правда) и понимании, что так я и проживу всю жизнь несчастным. Рассказал ему, что никого не виню в том, что я фальшивка. Я приемный ребенок, но усыновили меня младенцем, и приемные родители были лучше и приятней большинства известных мне биологических, никогда не кричали, не лупили и не заставляли выбивать .400[5] в лиге Легиона[6] или еще что, и заложили дом второй раз, чтобы отправить меня в элитный вуз, хотя я мог пойти на бюджет в УВ в О-Клэр[7], и т. д. Никто и никогда не делал мне ничего плохого, корнем всех своих бед был я сам. Я был фальшивкой, и мое одиночество — целиком моя вина (конечно, он навострил уши на слове «вина», это термин перегруженный), потому что я, похоже, настолько эгоцентричный и фальшивый, что переживал все с точки зрения того, как оно повлияет на мнение других обо мне, и что мне нужно сделать, чтобы создать о себе такое впечатление, какое хочется. Я сказал, что знаю, в чем моя проблема, но чего я не могу, так это остановиться. Еще я признался доктору Густафсону, что до этого момента в каком-то смысле дурил его, чтобы он воспринимал меня как умного и самосознающего человека, и сказал, что мне надо было раньше сообразить, что развлекаться и выпендриваться в психоанализе – это трата времени и денег, но я как будто не мог ничего поделать, все происходило автоматически. Он выслушал меня до конца и улыбнулся, и тогда я, насколько помню, впервые увидел его улыбку. Не хочу сказать, что он казался человеком угрюмым или без чувства юмора, — у него было большое красное дружелюбное лицо и достаточно обходительные манеры, — но тогда он впервые улыбнулся как живой человек за настоящей беседой. Но в то же время я уже сам понял, где подставился, – и, конечно, ровно это он и говорит. «Если я правильно тебя понял, — говорит он, — ты считаешь, что ты, по сути, расчетливый манипулятор, который всегда говорит то, что, по-твоему, вызовет одобрение или сформирует какое-то нужное тебе, по-твоему, впечатление». Я ответил, что это, пожалуй, немного упрощенно, но в основном верно, и он далее сказал, что, как он понимает, я считаю, что я оказался в ловушке этого фальшивого бытия и не способен быть до конца открытым и говорить правду вне зависимости от того, выставит это меня в хорошем свете или нет. Я как-то обреченно сказал «да» и что как будто эта фальшивая, расчетливая часть мозга работает все время, словно я постоянно играю со всеми в шахматы и просчитываю, что если я хочу, чтобы они пошли так, то мне надо пойти этак, чтобы они пошли вот так. Он спросил, играл ли я когда-нибудь в шахматы, и я ответил, что в средней школе, но забросил, потому что был в них не так хорош, как хотел, и как же это фрустрирует – стать настолько хорошим игроком, чтобы понять, насколько сильно надо вкладываться, чтобы стать действительно хорошим, и при этом быть не в состоянии стать действительно хорошим, и т. д. Я выпалил все это разом в надежде отвлечь его от большого прозрения и вопроса, для которого, как я осознал, сам подставился. Но не вышло. Он откинулся в своем скрипучем кресле и для эффекта взял паузу, как будто крепко задумался, – он думал, что так покажется, будто сегодня он заслуженно заработал свои 65 долларов. В паузу всегда входило бессознательное поглаживание усов. Я был вполне уверен, что он скажет нечто вроде «Тогда как же ты смог сделать то, что только что сделал?», другими словами, имея в виду, как я смог быть откровенным о своей фальши, если на самом деле был фальшивкой, имея в виду, что он думал, что подловил меня на каком-то логическом противоречии или парадоксе. А я сам пошел ему навстречу и, наверное, сыграл дурачка, чтобы он все это сказал, частично оттого, что еще хранил некую надежду, будто он скажет что-то более проницательное или острое, чем я рассчитывал. Но еще частично оттого, что он мне нравился, и нравилось, как он неподдельно доволен и воодушевлен, что помогает людям, но при этом старается удержать профессиональный контроль над выражением лица, чтобы восторг казался больше просто обходительными манерами и клиническим интересом к моему делу или типа того. Его было трудно не полюбить, он, что называется, располагал к себе. В качестве украшения на стене позади его кресла висели две репродукции в рамках, одна Уайета – та самая, где девочка ползет по пшеничному полю к ферме на холме, другая – пейзаж Сезанна с двумя яблоками в миске (если честно, я знал, что это Сезанн, только потому, что это был постер Института искусств с информацией о выставке Сезанна внизу, под картиной, натюрмортом, который, кстати, странным образом нервировал, потому что в перспективе или стиле было что-то не так, от чего стол казался колченогим, а яблоки — почти квадратными). Репродукции тут были, очевидно, для того, чтобы пациентам было на что посмотреть, потому что многие во время разговора любят смотреть по сторонам или разглядывать то, что висит на стенах. Хотя лично мне было несложно большую часть времени смотреть на него. У него был талант расслаблять людей, тут не поспоришь. Хотя я понимал, что это не то же самое, что обладать проницательностью или интеллектуальной мощью, чтобы найти способ на самом деле мне помочь.

Существует простой логический парадокс — я называю его «парадокс фальшивости», — который я более-менее самостоятельно открыл на курсе математической логики в школе. Помню, это был большой курс для студентов, проходивший дважды в неделю в аудитории с профессором за кафедрой, а по пятницам — в небольших дискуссионных группах, которые вел лаборант, который всю жизнь, казалось, посвятил математической логике. (Плюс все, что надо было для пятерки, — сидеть с методичкой, редактором которой был наш препод, и запоминать всякие типологии аргументов, нормальные формы и аксиомы первого порядка, то есть курс был таким же чистым и механическим, как сама логика, — в том смысле, что если вложишь время и усилия, то получишь на выходе хорошую оценку. До парадоксов вроде парадоксов Рассела и Берри и теоремы о неполноте мы дошли только в самом конце семестра, и их не было на экзаменах). Парадокс фальшивости заключается в том, что чем больше времени и усилий вкладываешь, чтобы казаться впечатляющим и привлекательным для других, тем менее впечатляющим и привлекательным чувствуешь себя сам – то есть ты фальшивка. И чем больше чувствуешь себя фальшивкой, тем сильнее пытаешься передать впечатляющий или приятный образ себя, чтобы другие не догадались, какой ты на самом деле поверхностный и фальшивый. Логически можно представить, что как только предположительно умный девятнадцатилетний парень узнает об этом парадоксе, он тут же перестанет быть фальшивкой и просто будет собой (что бы это ни значило), ведь он догадался, что быть фальшивкой означает жестокий бесконечный регресс, неизбежно ведущий к страху, одиночеству, отчуждению и т. д. Но тут есть другой парадокс, более высокого порядка, у него нет даже вида или названия – я не перестал, не смог остановиться. Открытие первого парадокса в возрасте девятнадцати лет лишь проиллюстрировало мне в красках, каким я был пустым, фальшивым человеком как минимум еще с того случая в четыре года, когда я солгал отчиму, потому что как-то осознал во время его вопроса, не я ли разбил вазу, что если скажу, что я, но «сознаюсь» несколько неуклюже, неубедительно, то он мне не поверит и решит, что на самом деле это моя сестра Ферн, биологическая дочь моих приемных родителей, разбила старинную вазу мозеровского стекла, которую мачеха получила по наследству от биологической бабушки и обожала до умопомрачения, плюс это приведет его к мысли или убедит в том, что я добрый, любящий сводный брат, который настолько хотел защитить Ферн (которая мне и на самом деле нравилась) от неприятностей, что готов соврать и принять наказание за нее. Я непонятно объясняю. В конце концов, мне было всего четыре, и это осознание пришло ко мне не так, как я только что описал, но скорее в плане чувств, ассоциаций и определенных мысленных вспышек лиц приемных родителей с разными выражениями. Но это произошло так быстро, всего лишь в четыре — то, что я выяснил, как создать определенное впечатление, зная, какой эффект произведу на отчима, неубедительно «сознавшись», что это я ударил Ферн по руке, отнял у нее хула-хуп, сбежал вниз по лестнице и начал крутить хула-хуп в столовой прямо рядом с сервантом со всеми старинными стеклянными сервизами и статуэтками мачехи, а Ферн, позабыв о руке и хула-хупе, испугавшись за вазу и прочую посуду, сбежала по лестнице с криками, напоминая мне о важности правила никогда не играть в столовой… То есть что намеренно солгав неубедительно, я могу получить все то же, что, предположительно, дала бы прямая ложь, плюс образ благородного и готового на самопожертвование сына, плюс порадую приемных родителей, потому что они всегда радовались, если их дети как-нибудь проявляли характер, потому что не могли не думать, что это благоприятно отражается на их образе воспитателей характеров детей. Я потому описываю это все так долго, торопливо и неуклюже, что хочу в точности передать воспоминание, как меня внезапно озарило, пока я смотрел на большое доброе лицо отчима с двумя самыми большими осколками мозеровской вазы в руках, который старался казаться сердитей, чем был на самом деле. (Он всегда думал, что самые ценные вещи следует хранить где-нибудь подальше в безопасном месте, тогда как мачеха, скорее, считала, что какой смысл иметь что-то дорогое, если не можешь поставить это там, где оно будет приносить людям удовольствие). В голове очень быстро вспыхнуло, как выставить себя в определенном свете и заставить его прийти к определенной мысли. Помни, что мне было всего где-то четыре. И не буду врать, будто мне стало стыдно – по правде сказать, чувствовал я себя отлично. Я чувствовал себя могучим, умным. Это примерно как смотреть на пазл с деталькой в руках и не видеть, куда в общей картине она должна подходить или как ее вставить, осматривать все отверстия и внезапно вмиг увидеть, без всякой причины, которую можно было бы объяснить словами, что если определенным образом детальку повернуть, то она подойдет, и она подходит, и может, лучший способ все объяснить – сравнить с этим крошечным мигом, когда вдруг чувствуешь, что ты связан с чем-то большим и куда более цельным, как деталька в пазле. Единственное, что я пренебрег предвидеть, — реакция Ферн на то, что ее обвинили за вазу, и что ее наказали, и потом еще больше наказали, когда она продолжала отрицать, что играла в столовой, а приемные родители стояли на том, что их куда больше расстраивает и разочаровывает ее ложь, нежели ваза, которая, по их словам, всего лишь материальный объект и не настолько критически важна в общей картине мира. (Приемные родители так и говорили, они были приверженцами высоких идеалов и ценностей, гуманистами. Их главным идеалом была абсолютная честность в семейных отношениях, а ложь в их родительском представлении была худшим, самым разочаровывающим проступком. Кстати говоря, как правило, они воспитывали Ферн чуть тверже, чем меня, но и это исходило из их ценностей. Для них была важна справедливость и чтобы я чувствовал, что я такой же их настоящий ребенок, как и Ферн, так что я жил, окруженный максимальной опекой и любовью, но иногда чувство справедливости заставляло их немного перегибать палку, если дело доходило до дисциплины). В общем, Ферн теперь считали лгуньей, хотя это было не так, и наверняка это задело ее больше, чем само наказание. Ей тогда было всего пять. Ужасно, когда тебя считают фальшивкой или когда ты уверен, что тебя считают фальшивкой или лжецом. Возможно, одно из самых худших ощущений в мире. И хотя я никогда ничего такого не испытывал, уверен, что вдвойне ужасней, когда говоришь правду, а тебе не верят. Не думаю, что Ферн забыла этот случай, хоть потом мы никогда его не вспоминали, не считая одной скрытой ремарки, которую она однажды бросила через плечо, когда мы оба учились в средней школе, поспорили о чем-то и Ферн вылетела из дома, хлопнув дверью. Она была классическим проблемным подростком — курение, макияж, посредственные оценки, свидания с парнями старше и т. д., – тогда как я был гордостью семьи, учился на невероятный средний балл, играл за университетскую команду и т. д. Можно сказать, на поверхности я выглядел и вел себя намного лучше, чем Ферн – впрочем, в конце концов она угомонилась, поступила в колледж и теперь живет нормально. А еще она одна из самых веселых людей в мире, у нее очень сухой, тонкий юмор – она мне очень нравится. Суть в том, что так я стал фальшивкой, хотя нельзя сказать, что случай с разбитой вазой был истоком или причиной моей фальши, или какой-то детской травмой, которую я не смог пережить и которую надо излечить психоанализом. Фальшь всегда была во мне, так же, как детальку пазла, говоря объективно, можно считать истинной деталькой пазла даже до того, как найдешь, куда ее вставить. Какое-то время я думал, что, может, один из моих биологических родителей был фальшивкой, или оба несли какой-то ген фальши или что-то такое, и я его унаследовал — но ведь это тупик, наверняка никогда не узнаешь. А если и узнаешь, какая разница? Я все равно фальшивка, все равно я один на один со своим несчастьем.

Еще раз — я понимаю, что излагаю неуклюже, но суть в том, что все это и даже больше вспыхнуло у меня в голове именно в момент маленькой драматической паузы, которую позволил себе доктор Густафсон прежде, чем заявил свой великий апагогический аргумент, что я не могу быть полной фальшивкой, если только что сделал шаг и только что признал свою фальшивость. Я знаю, что ты знаешь не хуже меня, как быстро в голове проносятся мысли и ассоциации. Можно сидеть посреди креативного собрания на работе или еще где, и всего лишь в короткие паузы, пока все просматривают свои заметки и ждут следующую презентацию, в голове пролетит столько материала, что всей этой встречи не хватит, чтобы облечь в слова секундное наводнение мыслей. Это еще один парадокс: многие из большинства самых важных впечатлений и мыслей в жизни человека – те, что вспыхивают в голове так быстро, что «быстро» даже не то слово: они так отличаются или даже вне последовательного времени, по которому мы живем, и имеют так мало отношения к как бы линейному, пословному английскому языку, на котором мы друг с другом общаемся, что лишь озвучить содержание вспышки мыслей, ассоциаций и т. д. одной доли секунды легко займет целую жизнь – и все же мы по-прежнему пытаемся пользоваться английским (или какой там язык для нас родной, само собой разумеется), чтобы пытаться передать другим, что мы думаем, и узнать, что думают они, тогда как в глубине души каждый знает, что это спектакль и все его разыгрывают просто для галочки. То, что происходит внутри, — слишком быстро, огромно и перепутано, чтобы слова могли хотя бы едва обрисовать очертания наименьшей частички любого данного мгновения. Кстати говоря, внутренняя головная скорость — или как это назвать — идей, воспоминаний, осознаний, эмоций и т. п. еще быстрей – экспоненциально быстрей, невообразимо быстрей, – когда умираешь, то есть в эту исчезающе крошечную наносекунду между технической смертью и чем-то дальше, так что на самом деле клише о том, будто у людей, когда они умирают, вся жизнь вспыхивает перед глазами, не так уж далеко от истины – хотя «вся жизнь» здесь на самом деле не что-то последовательное, когда сперва родился, потом в колыбели, потом на базе на игре Легиона и т. д., а то оказывается, что, когда люди говорят «вся моя жизнь», они имеют в виду дискретную хронологическую последовательность моментов, которые они складывают и зовут жизнью. На самом деле все не так. Лучшее, что приходит в голову для описания, — все это происходит сразу, но при этом «сразу» не означает некий конечный момент последовательного времени, как мы представляем время при жизни, плюс то, что на самом деле означает «моя жизнь», даже не близко к тому, что имеем в виду мы, когда говорим «моя жизнь». Слова и хронологическое время уже на элементарном уровне создают путаницу в понимании того, что происходит на самом деле. И все же при этом английский язык – все, что у нас есть, чтобы понимать или пытаться создать с остальными что-то большее, значительное и истинное, — вот очередной парадокс. Доктор Густафсон – которого я снова повстречал много позже и обнаружил, что он больше не имеет ничего общего с крупным рыхлым подавленным мужиком, откинувшимся на шарики спинки кресла в кабинете в Ривер-Форест уже тогда с раком толстой кишки, о котором сам еще ничего не знает, не считая того, что в последнее время, когда он в туалете, ему как-то нехорошо, и если все будет продолжаться такими темпами, то придется записаться на прием к терапевту, – доктор Джи позже скажет, что весь феномен «вся жизнь вспыхнула перед глазами перед смертью», скорее, как верхушка айсберга на поверхности океана — то есть только в тот момент, когда начинаешь погружаться и сползать, осознаешь, что вокруг вообще-то есть океан. Когда ты наверху в виде верхушки, еще можно говорить и вести себя так, будто понимаешь, что ты всего лишь верхушка айсберга, но в глубине души ты все равно не веришь, что океан есть на самом деле. Почти невозможно поверить. Или как листик, который не верит в дерево, на котором растет, и т. д. С чем угодно можно сравнить.

И, конечно, ты все это время наверняка замечал словно бы центральный, всеобъемлющий парадокс: то есть я постоянно повторяю, что слова на самом деле не могут ничего передать и время на самом деле не идет по прямой линии, но тебе, чтобы это понять, приходится слушать сперва первое слово, а потом каждое последующее в хронологическом порядке, так что если я утверждаю, что слова и последовательное время тут совершенно ни при чем, ты спросишь, зачем мы вообще тогда сидим в этой машине, пользуемся словами и отнимаем у тебя все более драгоценное время, то есть не противоречу ли я себе логически с самого начала. Не говоря уже о том, что я, вполне может быть, вру и не краснею – если я на самом деле себя убил, как ты вообще можешь меня слышать? То есть – я фальшивка. Но это ничего, на самом деле неважно, что ты думаешь. В смысле, может, тебе и важно, или ты думаешь, что важно, – я не это имею в виду под «неважно». Я имею в виду, на самом деле неважно, что ты думаешь обо мне, потому что, несмотря на видимость, история на самом деле не обо мне. Я только пытаюсь набросать небольшую частичку жизни перед моей смертью и как минимум почему я решил умереть, чтобы ты как минимум представлял, почему то, что случится потом, случилось, и почему это повлияло на того, о ком вся эта история на самом деле. То есть все это как аннотация или вроде как вступление, задуманное как очень короткий набросок… но, конечно, сам видишь, сколько времени и английского нужно, чтобы сказать хотя бы это. Если задуматься, интересно, как нам неловко и сложно передать хотя бы малейшую ерунду. Сколько вообще, по-твоему, времени уже прошло?

Одна из причин, почему из доктора Густафсона получился бы ужасный игрок в покер или фальшивка, – когда бы он ни думал, что в психоанализе настал переломный момент, он всегда театрально откидывался в офисном кресле, которое громко скрипело, а его ноги вытягивались и привставали на каблуках, так что было видно подошвы, хотя он и умел притвориться, что так ему удобно и привычно для тела, будто так ему больше нравится думать. Весь этот процесс одновременно выглядел и немного наигранным, и все же почему-то располагающим. У Ферн, кстати говоря, рыжеватые волосы, слегка ассиметричные зеленые глаза – ради такого зеленого покупают цветные линзы – и какая-то ведьмовская привлекательность. По крайней мере мне она нравится. Она выросла очень уравновешенной, остроумной, самодостаточной женщиной, с, может, лишь легким оттенком аромата одиночества, который витает вокруг всех незамужних женщин тридцати лет. Но, конечно, мы все одиноки. Это все знают, это почти что клише. Так что еще один слой моей сущностной фальшивости в том, что я лгал себе, будто мое одиночество особенное, что это исключительно моя вина, потому что я какой-то особенно фальшивый и поверхностный. Но тут нет ничего особенного, мы все такие. В точности. Мертвый или живой, но доктор Густафсон знал об этом побольше моего, так что он заговорил с будто бы неподдельным авторитетом и удовольствием (пожалуй, даже немного надменно, учитывая, насколько это очевидно), когда сказал: «Но если ты фундаментально фальшивый манипулятор, неспособный честно говорить о том, кто ты на самом деле, Нил, — (Нил – мое имя, оно было на свидетельстве о рождении, когда меня усыновили), – то как же ты смог только что отбросить пикировки и манипуляции и быть со мной честным секунду назад, — (а прошла всего лишь секунда, несмотря на весь английский, потраченный на частичное содержимое моей головы в крошечный интервал между тогда и сейчас), — о том, кто ты на самом деле?» В общем, оказалось, я совершенно верно предугадал, каким будет его великое логическое прозрение. И хотя я уже какое-то время ему подыгрывал, чтобы не топтать его розовые очки, внутри я чувствовал себя довольно уныло, ведь теперь я знал, что он будет таким же податливым и доверчивым, как все остальные, у него даже близко не было той огневой мощи, что подарила бы мне надежду выбраться из ловушки фальши и несчастья, которую я сам для себя сконструировал. Потому что на самом деле, в действительности, мое признание в том, что я фальшивка и что я в предыдущие недели тратил время на пикировки, чтобы манипуляциями добиться образа исключительного и проницательного человека, само по себе было манипулятивным. Было довольно очевидно, что доктор Густафсон, чтобы его частная практика выживала, не мог быть совершенно тупым или зашоренным относительно других людей, так что казалось разумным предположить, что он заметит мои постоянные маневры и выпендреж в первые недели психоанализа и, значит, придет к каким-то заключениям о моем, видимо, отчаянном желании произвести на него определенное впечатление, и — хотя нельзя быть до конца уверенным — значит, существовала немаленькая вероятность, что он сочтет меня пустым, неуверенным в себе человеком, который всю жизнь пытается впечатлить других и манипулировать их представлением о себе, чтобы компенсировать внутреннюю пустоту. Ведь, в конце концов, не сказать, что это невероятно редкий или малоизвестный тип личности. Поэтому то, что я предпочел быть якобы «честным» и диагностировать вслух себя же, на самом деле было очередным шагом в моей кампании по убеждению доктора Густафсона в том, что я уникально проницательный и самосознающий пациент, и невелики шансы, что он увидит или диагностирует во мне то, о чем я сам бы уже не знал и не обратил бы в собственное тактическое преимущество в смысле создания какого-либо образа или впечатления о себе, которое я хотел ему передать. И получается, его великое предположительное прозрение – главный мнимый тезис которого заключался в том, что моя фальшь не так радикальна и безнадежна, как я заявляю, раз моя способность быть с ним честным в этом логически противоречила заявлению о неспособности быть честным, – на самом деле несло в себе больший, невысказанный тезис, будто он мог разглядеть в моем характере то, чего я сам не видел или неправильно интерпретировал, и значит, в состоянии помочь мне выбраться из ловушки, указав на несоответствия моего представления о себе как о полной фальшивке. Но тот факт, что его прозрение, которому он так радовался и наслаждался про себя, было не только очевидным и неглубоким, но и неверным – он удручал, как всегда удручает, когда понимаешь, что можешь кем-нибудь легко манипулировать. Естественное следствие из парадокса фальшивости в том, что ты одновременно и хочешь одурачить всех на своем пути, и всегда надеешься, что встретишь соперника или равного себе, кого нельзя одурачить. Но ведь психоанализ был чем-то вроде последней соломинки — я упоминал, что уже перепробовал множество самых разных занятий, которые не помогли. Так что вообще-то «удручал» — это грубое преуменьшение. Плюс, конечно, тот очевидный факт, что я платил ему за помощь в спасении из ловушки, а он только что показал, что ему не хватает интеллектуальной огневой мощи. Так что теперь я задумался о перспективе тратить время и деньги на поездки дважды в неделю в Ривер-Форест, только чтобы пудрить психоаналитику мозги, чтобы он ничего не понял и подумал, что я действительно не такая фальшивка, как сам считаю, и что его психоанализ постепенно помогает мне это увидеть. То есть, вероятно, он в итоге получит больше меня, для меня-то это будет рутинная фальшь.

Впрочем, каким бы мой набросок ни был утомительным, ты, по-моему, как минимум уловил, что творилось у меня в голове. Хотя бы видишь, какое это изнуряющее и солипсическое существование. А я так всю жизнь прожил, как минимум, насколько помню, с четырех. Конечно, это еще на самом деле идиотское и эгоистичное существование – ты это, конечно, видишь. Вот почему самый глубокий, наиглавнейший и невысказанный тезис прозрения психоаналитика – а именно: то, кем и чем я себя считал, на самом деле был вовсе не я, – который я полагал неверным, на самом деле был верным, хотя и не по тем причинам, из-за которых доктор Густафсон, откинувшийся в кресле и приглаживающий пышные усы большим и указательным пальцами, пока я играл дурачка и позволял ему думать, что он объясняет мне противоречие, которое я сам без его помощи не понимал, был в этом уверен.

Еще один способ прикидываться дурачком на следующих сеансах — протестовать против его оптимистичного диагноза (даже невпопад, так как все равно к этому времени я махнул рукой на доктора Густафсона и начал обдумывать различные способы убить себя безболезненно и чисто, чтобы не вызвать отвращение у того, кто меня найдет), перечисляя разные проявления моей фальши даже ради достижения неподдельной и непросчитанной целостности. Избавлю тебя от повторения всего списка. Я просто дошел в рассказах до детства (психоаналитики это любят) и выложил все. Отчасти мне было любопытно, сколько он выдержит. Например, я рассказал, как уходил с действительно чудесного бала, неподдельно наслаждаясь запахом травы и далеких разбрызгивателей, или об ощущении ударов кулаком по ладони и криков «Эй, бэттербэттер»[8], и низком распухшем красном солнце в начале игры против дуговых ламп, которые с лязгом включались в мерцающих сумерках последних иннингов, и о паре и чистом запахе гари при глажке формы Легиона, или чувстве скольжения во время подката к базе и картине, как вокруг оседает поднятая пыль, или как родители в шортах и резиновых шлепках ставили у корта раскладные кресла и пенопластовые холодильники, как детишки цеплялись пальцами за проволочную сетку вокруг поля или бегали за фолами. О запахе крема после бритья и пота судьи, небольшом венике, с которым он наклонялся обмахивать базы. В основном о чувстве, когда выходишь на базу и знаешь, что возможно все, — чувстве, как будто высоко в моей груди пышет солнце. И как только примерно к четырнадцати все это исчезло и превратилось в тревогу из-за средних показателей, и получится ли опять попасть в городскую сборную, или как я настолько переживал, что все запорю, что мне даже перестало нравиться гладить форму перед играми, ведь это давало слишком много времени на размышления, пока стоишь такой накрученный, что вечером должен сыграть отлично, что даже больше не замечаешь тихих хихикающих вздохов утюга или неповторимого запаха пара, когда нажимаешь кнопку парогенератора. Как я вот таким вот образом испортил все лучшие моменты. Как иногда казалось, будто я сплю, и все это ненастоящее, и однажды ни с того ни с сего я, может, вдруг проснусь на ходу. Частично из-за этого я, например, вступил в харизматическую церковь в Нейпервилле — чтобы духовно пробудиться, а не жить в этом тумане фальши. «Истина освободит вас» — Библия. Беверли-Элизабет Слейн любила называть это моей фазой чокнутого фанатика. И кажется, харизматическая церковь на самом деле помогла многим прихожанам и верующим, которых я встречал. Они были скромные, набожные и великодушные, без устали отдавались активному служению церкви, даже не думая о награде, и жертвовали время и ресурсы на церковную кампанию по постройке нового алтаря с гигантским крестом из толстого стекла, поперечина которого светилась бы и была наполнена газированной водой, в которой плавали разные виды красивых рыб. (Рыба – известный символ Христа среди харизматиков. Более того, многие из нас, самые преданные и активные в церкви, даже клеили на бамперы машин стикеры без слов и без всего, только с простыми линиями, очерчивающими контур рыбы, – это отсутствие показушничества казалось мне неподдельным и солидным). Но на самом деле, если честно, я очень быстро превратился из человека, который пришел, чтобы пробудиться и перестать быть фальшивкой, в человека, который так жаждал впечатлить паству своей набожностью и активностью, что даже добровольно взял на себя сбор средств и ни разу не пропустил ни одного собрания, и участвовал в двух разных комитетах по координации сбора средств на новый аквариумный алтарь и решал, какие именно оборудование и рыбы нужны для поперечины. Плюс часто был тем парнем в первом ряду, чей голос в ответах был самым громким, и кто наиболее вдохновенно размахивал обеими руками, чтобы показать, что в меня вошел Дух, и впадал в религиозный экстаз и говорил на непонятных языках – в основном состоящих из «д» и «г», – не считая только того, что на самом деле же нет, не вошел, потому что на самом деле я притворялся, что говорю на непонятных языках, только потому, что все другие прихожане вокруг говорили на непонятных языках и в них входил Дух, так что в припадке воодушевления я мог провести даже себя и поверить, будто внутри меня на самом деле пребывал Дух и что я говорил на непонятных языках, тогда как в реальности я просто снова и снова выкрикивал «Дагга мага ургл дургл». (Другими словами, так жаждал увидеть себя истинно перерожденным, что даже убедил себя, будто этот лепет был настоящим языком, каким-то образом не таким фальшивым, как простой английский, в выражении того чувства, когда внутри меня джаггернаутом проносился Святой Дух). Это длилось около четырех месяцев. Не говоря уже о том, как я падал на спину всякий раз, когда пастор Стив проходил вдоль ряда и толкал прихожан, и в том числе меня, ладонью в лоб, но падал специально, а не будучи пораженным Духом, как люди по бокам (один из которых по правде потерял сознание и его приводили в чувства солями). Только однажды вечером выйдя после вечерни в среду на парковку, я вдруг испытал вспышку самосознания, или ясности, или как это назвать, когда внезапно перестал дурить себя и понял, что все эти месяцы в церкви я тоже был фальшивкой, и на самом деле говорил и делал все это только потому, что так же делали настоящие прихожане, а мне хотелось, чтобы все поверили в мою искренность. Меня это просто ошеломило, так живо я увидел, как сам себя обманывал. Открывшаяся правда была в том, что в церкви я стал еще большей фальшивкой, когда притворялся заново родившимся настоящим человеком, чем когда дьякон и миссис Халберштадт на миссионерском обходе впервые ни с того ни с сего позвонили мне в дверь и уговорили попробовать. Потому что до церкви я хотя бы себя не дурил – я знал, что был фальшивкой как минимум с девятнадцати лет, но хотя бы мог это признать и встретиться с фальшью лицом к лицу, а не открыто врать себе в лицо, что был чем-то, чем я не был.

Все это было представлено в контексте очень долгой псевдодискусии о фальши с доктором Густафсоном, передавать которую в деталях заняло бы слишком много времени, так что я просто привожу некоторые самые яркие примеры. У нас с доктором Джи это вышло скорее в форме затянувшихся многосеансовых прений о том, был я или не был полной фальшивкой, во время которых я все больше и больше чувствовал к себе отвращение за то, что вообще подыгрываю. К этому моменту психоанализа я практически уверился в том, что он идиот, ну или по крайней мере очень ограничен в возможностях увидеть, что на самом деле происходит у людей в голове. (Не стоит забывать и про вопиющую проблему его усов и как он с ними всегда поигрывал). По существу, он видел то, что хотел увидеть, — а это такой тип человека, которым я могу пообедать в плане создания любых образов и представлений о себе, каких захочется. К примеру, я рассказал ему о том периоде, когда занимался бегом, и не мог ни ускорить шаг и ни двигать руками энергичней каждый раз, когда кто-то проезжал мимо или смотрел со двора, так что все закончилось костными шпорами и в итоге пришлось опять-таки сдаться. Или потратил минимум два или три сеанса на рассказ о примере с вводными курсами медитации в Общественном центре Даунерс-Гроув, куда меня уговорила пойти Мелисса Беттс из Сеттлмена, округ Дорн, на которых с помощью чистой силы воли я всегда заставлял себя оставаться полностью неподвижным в позе со скрещенными ногами и идеально прямой спиной еще долго после того, как другие ученики сдавались и падали на коврики в судорогах и хватаясь за головы. С первой же встречи, несмотря на то что маленький смуглый инструктор дал нам для начала планку только в десять минут покоя, потому что разум у большинства людей с запада не может выдержать и больше пары минут покоя и концентрации мыслей, не почувствовав себя настолько неприкаянным и нервным, что они не выдерживают, я оставался абсолютно неподвижен и сфокусирован на вдыхании праны диафрагмой дольше всех, иногда даже полчаса, хотя колени и нижняя часть спины просто горели и казалось, что целые рои насекомых ползают по рукам и вылетают из затылка, – и мастер Гурприт, хотя и сохранялнепроницаемое выражение лица, низко и как будто с уважением поклонился мне и сказал, что я сидел почти как живая статуя в покое разума, и что он впечатлен. Проблема была в том, что мы должны были продолжать медитацию и сами по себе дома, вне занятий, и когда я пробовал один, не мог просидеть и следить за дыханием больше пары минут, как уже чувствовал, что готов из кожи вон вылезти, и бросал. Я только тогда мог сидеть, казаться тихим и сконцентрированным и выдерживать невероятно беспокойные и ужасные ощущения, когда мы были все вместе на занятии – то есть только тогда, когда мог произвести впечатление на других. И даже на занятии, сказать по правде, я часто концентрировался не столько на том, чтобы следить за праной, сколько на том, чтобы оставаться неподвижным и в правильной позе и сохранять на лице глубоко умиротворенное и медитативное выражение на случай, если кто-то будет жульничать, откроет глаза и оглядится, плюс чтобы убедиться, что мастер Гурприт будет и дальше считать меня исключительным и называть тем, что уже стало моим прозвищем на занятиях, — а именно «статуей».

Наконец на нескольких последних встречах, когда мастер Гурприт велел нам сидеть в покое и сфокусированными столько, сколько мы хотим сами, и потом ждал почти час, пока наконец не бил в маленький колокольчик серебряной штучкой, чтобы обозначить конец периода медитации, только я и невероятно тощая бледная девушка с скамейкой для медитации, которую она приносила на занятия с собой, могли просидеть неподвижно и сфокусированными весь час, хотя несколько раз у меня так все сводило от судорог, неприкаянности и ощущения, словно яркое синее пламя взбиралось по спине и невидимо выстреливало из затылка, пока за веками вновь и вновь взрывались разноцветные пузыри, что мне казалось, что я заору, вскочу и выпрыгну головой в окно. И в конце курса, когда была возможность записаться на следующие занятия, под названием «Углубление практики», мастер Гурприт подарил нескольким из нас разные почетные сертификаты, и на моем были имя, дата и черной каллиграфией подписано «ЧЕМПИОН-МЕДИТАТОР, САМЫЙ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ЗАПАДНЫЙ УЧЕНИК, СТАТУЯ». Только когда я наконец уснул той ночью (я наконец пришел к какому-то компромиссу и убедил себя, что занимаюсь медитацией дома по ночам, когда ложусь и фокусируюсь на дыхании, пока не усну, и оказалось, что это просто феноменальное средство от бессонницы), только когда уснул, я увидел сон о статуе в городском парке и осознал, что мастер Гурприт, судя по всему, все это время видел меня насквозь и что сертификат на самом деле был тонким упреком или шуткой в мой адрес. То есть он давал мне знать, что знал, что я фальшивка и даже близко не смог успокоить непрерывное коварство своего разума, ищущее, как бы впечатлить других, вместо того чтобы достичь покоя и отдать должное истинной внутренней сущности. (Конечно, чего он, похоже, не прозрел – так это что в реальности у меня, похоже, не было истинной внутренней сущности, и чем сильнее я старался быть неподдельным, тем более пустым и фальшивым в итоге себя чувствовал, о чем я никому не рассказывал до попытки психоанализа с доктором Густафсоном). Во сне я был в городском парке в Авроре, рядом с памятником танку «Першинг» у башни с часами, и я вырезал во сне огромнейшую мраморную или гранитную статую себя с помощью большого железного долота и кувалды размером с такую, которой надо бить на карнавалах, чтобы на здоровой термометрообразной штуковине зазвенел звонок, и когда статуя наконец закончена, я ставлю ее на большую эстраду или помост и трачу все время, полируя ее, отгоняя птиц, чтобы они не садились и не делали на ней свои дела, убирая мусор и вычесывая траву вокруг эстрады. И так во сне передо мной проносится вся жизнь, солнце и луна снова и снова мотаются по небу туда-сюда, как дворники на автомобиле, и я как будто не сплю, не ем и не принимаю душ (сон проходил во времени сна в противоположность времени пробуждения, то есть хронологическому), то есть я обречен всю жизнь быть лишь хранителем статуи. Я не говорю, что это тонко или сложно для расшифровки. Мимо проходили все, от Ферн, мастера Гурприта, анорексичной девушки с собственной скамеечкой и Джинджер Мэнли до парней из фирмы и некоторых представителей СМИ, у которых мы покупали эфирное время (я тогда еще работал медиа-байером), кое-кто по нескольку раз – в один момент Мелисса Беттс и ее новый жених даже расстелили плед и устроили как бы небольшой пикник в тени статуи, – но никто из них на меня даже не взглянул и слова не сказал. Очевидно, это был очередной сон о фальшивости, как тот, где я, предположительно, известная поп-звезда на сцене, но все, что я делаю, – пою под фонограмму из старых пластинок Mamas and Papas моих приемных родителей, которые проигрывает патефон у сцены, и кто-то, на чьем лице я никак не могу сосредоточиться, постоянно подносит руку к пластинке, будто хочет ее промотать или поцарапать, и от этого сна у меня были мурашки по телу. Эти сны очевидны — предупреждения от подсознания, что я поверхностный и фальшивый, и только вопрос времени, когда моему спектаклю придет конец. Еще одной драгоценной реликвией мачехи были серебряные карманные часы ее дедушки по материнской линии с фразой на латыни RESPICE FINEM, выгравированной на внутренней стороне крышки. Только когда она умерла, и отчим сказал, что она хотела оставить их мне, я додумался посмотреть перевод, после чего у меня снова побежали мурашки по коже, как в случае с сертификатом мастера Гурприта. Большая часть кошмарности сна о статуе была связана с тем, как солнце гонялось туда-сюда по небу, и скоростью, с которой там, в парке, пролетала вся моя жизнь. Также очевидно, что подсознание просвещало меня относительно того, что все это время инструктор по медитации видел меня насквозь, от чего мне было слишком стыдно даже пойти забрать плату за курс «Углубления практики», куда я ни за что не мог прийти, хоть я и фантазировал одновременно с этим, как мастер Гурприт станет моим ментором или гуру и при помощи всевозможных непостижимых восточных техник покажет, как домедитировать до истинного Я…

…И т. д., и т. д. Избавлю тебя от новых примеров — скажем, избавлю от буквально бесчисленных примеров фальши с девушками – с леди, как они любят себя называть, – почти во всех любовных отношениях, которые у меня были, или почти невероятного количества фальши и расчета, вложенных в карьеру, – не просто в плане манипуляции потребителем и манипуляции клиентом, чтобы он поверил, будто идеи твоего агентства самые лучшие для манипуляции потребителем, но и в самой внутриофисной политике: например, предугадать, во что твои начальники хотят верить (включая их веру в то, что они умнее тебя и что поэтому они твои начальники), и затем предоставить то, что они хотят, но при этом так тонко, чтобы тебя посчитали не подхалимом или подпевалой (кого, как они верят, им не хочется видеть в подчинении), а реалистичным и независимым работником, который время от времени отдает должное интеллекту и творческой огневой мощи своих начальников, и т. д. Все агентство было одним сплошным балетом фальши и манипуляции представлением людей о твоей способности манипулировать представлениями, настоящий зал зеркал. И я был в этом хорош, помни, я там процветал.

Доктор Густафсон так часто трогал и поглаживал усы, что было ясно: он этого не осознавал и, по сути, подсознательно успокаивал себя, что они еще на месте. Не самая тонкая привычка, говорящая о неуверенности в себе, ведь волосы на лице известны как вторичные половые признаки, то есть на самом деле он подсознательно себя успокаивал, что на месте именно они, если меня понимаешь. Вот отчасти почему я на самом деле не удивился, когда он захотел, чтобы общее направление психоанализа включало проблемы маскулинности и то, как я понимаю свою маскулинность (иными словами, мое «мужское достоинство»). Также это объясняло все: от картин на стене с потерянной ползущей женщиной и двумя предметами, похожими на деформированные тестикулы, до небольших африканских или индийских барабанов и фигурок с (иногда) преувеличенными сексуальными признаками на полке над его столом, плюс трубку, необязательно большой размер обручального кольца, какой-то даже нарочитый мальчишеский беспорядок в самом кабинете. Было в целом очевидно, что доктор Густафсон подсознательно пытался спрятать и успокоить себя насчет серьезных сексуальных комплексов и, возможно, даже неопределенностей гомосексуального характера, и одним из очевидных способов было проецировать свои комплексы на пациентов и заставлять их верить, что культура Америки с раннего возраста промывает мужчинам мозги с уникальной жестокостью и отчуждением всевозможными вредными убеждениями и суевериями о том, что значит быть так называемым настоящим мужчиной, такими как «соревновательность, а не сотрудничество», «победа любой ценой», доминирование над чужими благодаря воле или интеллекту, привычками демонстрировать силу, не показывать настоящие эмоции, зависеть от мнения других о твоей мужественности, чтобы убедить в ней себя, видеть собственную ценность лишь с точки зрения достижений, быть одержимым карьерой или доходом, чувствовать, будто тебя постоянно судят или видят, и т. д. Этот момент в психоанализе наступил поздно, после, кажется, бесконечного периода, когда после каждого примера моей фальши он бурно поздравлял меня с тем, что я честно открыл то, что считал постыдными примерами фальши, и утверждал, что это доказывает, будто у меня куда больше способностей быть неподдельным, чем я (оказывается, из-за неуверенности в себе или мужских страхов) сам предполагал. Плюс даже не кажется совпадением, что рак, который уже тогда в нем затаился, находился в толстой кишке – таком постыдном, грязном, тайном месте рядом с прямой кишкой, – в том смысле, что когда прямая или толстая кишки дают тайный приют чужеродному приросту – это вопиющий символ одновременно и гомосексуальности, и подавляющего убеждения, что открытое признание этого равно болезни и смерти. Можешь поверить, мы с доктором Густафсоном посмеялись над этим, когда оба умерли и оказались вне линейного времени и в процессе драматических перемен. («Вне времени» – кстати говоря, не просто фигура речи). К этому времени я игрался с ним на сеансах, как кошка с раненой пташкой. Если бы у меня на самом деле был хоть грамм самоуважения, я бы тут же прекратил, отправился бы в Общественный центр Даунерс-Гроув и бухнулся на колени перед мастером Гурпритом, ведь кроме, может, одной-двух девушек, с которыми я встречался, он единственный, кто смог разглядеть во мне ядро фальши, плюс его окольный и очень сухой способ указать на это выдал какое-то безмятежное безразличие к тому, понял я, что он видел меня насквозь, или нет, и это мне показалось невероятно впечатляющим и неподдельным – мастер Гурприт был человеком, которому, как говорится, нечего доказывать. Но я не смог, и вместо этого я более-менее дурил себя и ходил к доктору Джи дважды в неделю почти девять месяцев (ближе к концу — только раз в неделю, потому что к этому времени рак уже диагностировали и он ходил на лучевую терапию каждый вторник и четверг) и говорил себе, что хотя бы пытаюсь найти место, где мне помогут обрести путь к неподдельности и прекратить манипуляции окружающими, чтобы те видели мою «статую» возвышенной и впечатляющей, и т. д.

Впрочем, не совсем правда, что аналитику совершенно нечего было сказать или что он не предоставлял иногда полезные модели или точки зрения на основную проблему. Например, оказалось, что одна из его основных рабочих предпосылок – что для человека в мире на самом деле существуют только два основных, фундаментальных ориентира, (1) любовь и (2) страх, и они не могут сосуществовать (или, в категориях логики, что их области исчерпывающие и взаимоисключающие, или что их массивы не пересекаются, но их союз содержит все возможные элементы, или что:

‘(∀x) ((Fx → ~ (Lx)) & (Lx → ~ (Fx))) & ~ ((∃x) (~ (Fx) & ~ (Lx))’ ),

то есть, иными словами, что каждый день своей жизни мы тратим на службу тому или иному из этих господ, и что «Нельзя служить двум господам» — снова Библия, – и что одна из худших проблем концепции соревновательной, ориентированной на достижения маскулинности, которую Америка якобы прошивает в мужчинах, в том, что она вызывает более-менее константное состояние страха, а неподдельная любовь, в свою очередь, стремится к нулю. В смысле то, что заменяло у американских мужчин любовь, обычно лишь потребность в определенном отношении, то есть современные мужчины так боятся «не подходить принятой мерке» (слова доктора Джи, с очевидно незапланированным каламбуром), что им приходится тратить все свое время на «валидность» маскулинности (также термин из формальной логики), чтобы снизить собственную неуверенность, от чего неподдельная любовь стремится к нулю. Хотя казалось немного упрощенным видеть такой страх исключительно мужской проблемой (посмотрите как-нибудь на девушку на весах), выяснилось, что доктор Густафсон со своей концепцией двух господ был недалек от истины – хотя и не в том смысле, как считал он, еще живой и запутавшийся насчет собственной истинной личности, – и, даже хотя я подыгрывал, притворяясь, что спорю или не вполне понимаю, к чему он ведет, благодаря этой идее меня вдруг озарило, что, возможно, настоящим корнем моей проблемы была не фальшивость, но лежащая в самой основе неспособность неподдельно любить, даже искренне любить приемных родителей, или Ферн, или Мелиссу Беттс, или Джинджер Мэнли из школы «Аврора Вест» в 1979-м, которая часто казалась мне единственной девушкой, которую я по-настоящему любил, хотя тут подходила и идея-фикс доктора Джи о том, что промывка мозгов мужчин в итоге приравнивает любовь к достижению или завоеванию. Простая правда в том, что Джинджер Мэнли была первой девушкой, с которой я впервые прошел весь путь до конца, и большая часть моих нежных чувств были на самом деле лишь ностальгией по ощущению необъятной космической валидации, которое на меня нахлынуло, когда она наконец позволила снять до конца ее джинсы и поместить мое так называемое «мужское достоинство» в нее, и т. д. Нет же большего клише, чем потерять девственность и позже обрести рестроспективную нежность девушке, которая принимала во всем этом непосредственное участие. Или как сказала Беверли-Элизабет Слейн, научная сотрудница, с которой я иногда встречался после работы еще в бытность медиа-байером и с которой до самого конца у меня был неразрешимый конфликт, о чем я, кажется, никогда не рассказывал доктору Джи в беседах о фальши – вероятно, потому, что она попала почти что в яблочко. До самого разрыва она сравнивала меня с каким-то ультра-дорогим новейшим медицинским или диагностическим прибором, который может за один быстрый скан распознать в тебе больше, чем ты сам когда-либо о себе знал, – но прибору ты неинтересен, для него ты лишь последовательность процессов и кодов. Что бы машина в тебе ни нашла, для нее это ничего не значит. Даже если прибор действительно хорош. У Беверли был жуткий характер наряду с серьезной огневой мощью, такую злить не захочется. Она сказала, что никогда не чувствовала более проникающего, анализирующего и в то же время совершенно безразличного взгляда, будто она пазл или задачка, которую я решал. Она сказала, что благодаря мне вживую почувствовала разницу между «проникнуть и познать» и «проникнуть и просто изнасиловать» – незачем говорить, что благодарность была саркастической. Кое-что она наговорила просто из-за своей эмоциональной натуры – она считала, что нельзя на самом деле закончить отношения, если не сжечь при этом все мосты и высказать все накипевшее, причем так разрушительно, чтобы не осталось ни малейшей возможности снова сблизиться, преследовать ее или не давать ей двигаться дальше. Тем не менее ее слова проникли мне в память, я так и не забыл, что она написала в том письме.

Даже если быть фальшивкой и быть неспособным к любви значит одно и то же (возможность, которую доктор Густафсон, кажется, никогда не рассматривал, как бы я его к ней не подводил), «быть неспособным к настоящей любви» было, по крайней мере, моделью или линзой, позволявшей по-новому взглянуть на проблему, плюс поначалу это казалось перспективным способом борьбы с парадоксом фальшивости в смысле сокращения ненависти к себе, усиливавшей страх и последующий порыв манипулировать людьми, чтобы те дали мне то самое одобрение, в котором я отказывал себе сам. (Термин доктора Джи для одобрения – «валидация»). Этот период был практически моим зенитом в психоанализе, и несколько недель (пару из которых я совсем не виделся с доктором Густафсоном, потому что ему пришлось лечь в больницу из-за какого-то осложнения, а когда он вернулся, казалось, что он потерял не только вес, но и какую-то существенную часть общей массы, и уже как будто не был слишком большим для старого офисного кресла, которое хоть еще и скрипело, но уже не так громко, плюс почти весь беспорядок и бумаги скрылись в несколько коричневых картонных коробках для документов у стены под двумя печальными репродукциями, и когда я к нему вернулся, то почему-то именно отсутствие бардака стало особенно тревожным и печальным знаком) я действительно впервые с уже давней истории с самообманом в эксперименте с Нейпервилльской Церковью Пылающего Меча Избавителя почувствовал проблески неподдельной надежды. И все же в то же время именно эти недели более-менее привели меня к решению покончить жизнь самоубийством, хотя мне и придется упростить и линеаризовать большую часть внутренней активности, чтобы передать тебе то, что случилось. Иначе пришлось бы перечислять едва ли не буквально вечность, об этом мы уже говорили. Не то чтобы после смерти слова или человеческий язык теряют всякую ценность или значение, кстати говоря. Скорее их теряет конкретный пошаговый темпоральный порядок слов и языка. Или нет. Трудно объяснить. В категориях логики то, что выражено словами, еще будет иметь ту же кардинальность, но не ту же ординальность. Иными словами, всякие разные слова еще на месте, но уже неважно, какое из них идет первым. Или можно сказать, что это больше не последовательности слов, но скорее некий предел, к которому последовательности стремятся. Трудно не перейти к логическим терминам, они самые абстрактные и универсальные. То есть у слов нет коннотаций, ничего в них не чувствуешь. Или, например, представь, что все, что кто-либо и когда-либо на Земле сказал или даже подумал, сжимается и взрывается в один огромный, единый, мгновенный звук – хотя «мгновенный» опять же путает, ведь слово подразумевает другие мгновения до и после, а на самом деле все не так. Скорее как внезапная внутренняя вспышка, когда что-то видишь или осознаешь, – внезапная вспышка, или что-то вроде прозрения или проницания. Не то чтобы она происходит так быстро, что процесс нельзя зафиксировать и перевести в английский, но, скорее, она происходит в измерении, где даже нет известного нам времени, или нет времени вовсе, эта вспышка. Все, что знаешь, — что есть до и после, и в «после» ты уже другой. Не знаю, понимаешь ты или нет. Я просто пытаюсь подать это с разных углов, а так говорю об одном и том же. Или можешь представить это, скорее, как некую конфигурацию света, нежели чем множество слов или последовательность звуков. Так больше похоже на правду. Или как доказательство теоремы – ведь если доказательство истинно, оно истинно везде и всегда, а не только тогда, когда его произносишь. Но похоже, на самом деле лучше всего подходит логический символизм, потому что логика совершенно абстрактная и внешняя по отношению к тому, что мы привыкли считать временем. Ближе к тому, что есть на самом деле, не подобраться. Вот почему из-за логических парадоксов на самом деле сходят с ума. Многие великие логики в итоге кончали жизнь самоубийством, это исторический факт.

И помни, что эта вспышка может произойти где угодно, когда угодно.

Вот, кстати говоря, простой парадокс Берри, если тебе нужен пример, почему логики с невероятной огневой мощью отдают всю жизнь, чтобы решать подобные головоломки, и в конце концов все равно бьются головой о стену. Этот связан с большими числами – то есть реально большими, больше триллиона, больше чем в десять триллионов раз больше триллиона, такие вот. Когда туда доходишь, такие большие числа даже словами описывать долго. «Один триллион четыреста три миллиарда в триллионной степени» занимает, например, двадцать один слог. Ну ты понял. Так, а теперь в этих огромных, космического масштаба числах представь наименьшее число, которое нельзя описать меньше чем за двадцать шесть слогов. Парадокс в том, что «наименьшее число, которое нельзя описать меньше, чем за двадцать шесть слогов», уже, конечно, само по себе описание этого числа, и имеет только двадцать пять слогов, что, конечно, меньше двадцати шести. Ну и что теперь делать?

В то же время то, что действительно привело к самоубийству в плане причинно-следственной связи, случилось, наверно, где-то на третью или четвертую неделю приема доктора Джи после его возвращения с госпитализации. Хотя не буду притворяться, что этот конкретный инцидент не покажется большинству абсурдным или даже в своем роде безвкусным по сравнению с другими возможными причинами. Дело в том, что однажды поздно ночью в августе после возвращения доктора Джи, когда я не мог заснуть (что после кокаинового периода случалось частенько) и сидел со стаканом молока или чем-то еще и смотрел телевизор, щелкая наугад пультом по разным кабельным станциям, как все делают поздней ночью, я случайно попал на старую серию «Чирс» из последних сезонов, на момент, где персонаж-психоаналитик Фрейзер (который потом получил собственный сериал) и Лилит, его невеста и тоже психоаналитик, как раз входят в подвальную пивную, и Фрейзер спрашивает ее, как сегодня работа в офисе, и Лилит отвечает: «Если ко мне придет еще хоть один яппи и начнет ныть, что не может любить, меня стошнит». Зал из-за этой шутки громко рассмеялся, а это указывало, что они – а также, демографически обобщая, и вся национальная телеаудитория – узнали, что за клише и мелодраматическое нытье этот концепт «неспособности любить». И там, перед телевизором, я вдруг осознал, что снова умудрился себя одурачить — на этот раз думая, будто это более правдивый или перспективный способ решить проблему фальшивости, – и, обобщая, что я обманывал себя, когда почти поверил, будто у старого бедного доктора Густафсона есть хоть что-то в интеллектуальном арсенале, что хоть как-то мне поможет, и что на самом деле я продолжал с ним видеться частично из жалости и частично чтобы можно было притвориться для себя, будто я делаю шаги к аутентичности, тогда как все, что я делал, – издевался над смертельно больной бледной тенью человека и наслаждался своим превосходством, потому что мог проанализировать его психологическую природу гораздо точнее, чем он – мою, – вспышка осознания всего этого произошла в тот же момент, когда громкий смех аудитории показал, что почти каждый в Соединенных Штатах видел насквозь жалобу о неаутентичности с тех самых времен, когда вышла эта серия, – все это вспыхнуло в голове в миниатюрный интервал, когда я даже еще не понял, что именно смотрю, и не вспомнил, кто вообще такие персонажи Фрейзера и Лилит — то есть максимум где-то полсекунды, — и более-менее меня уничтожило, и других подходящих слов я не найду: как будто любую надежду выбраться из ловушки, которую я сам для себя создал, сбили на подлете или осмеяли на сцене, словно я был одним из комических типажей, которые всегда служат поводом для шуток, но сами этих шуток никогда не понимают, – и в итоге я лег спать, как никогда чувствуя себя фальшивым, ослепленным, безнадежным и полным презрения к себе, и именно на следующее утро, проснувшись, я решил убить себя и закончить этот фарс. (Как ты, вероятно, помнишь, «Чирс» был невероятно популярным сериалом, и даже в синдикации[9] рейтинги были такие высокие, что, если местный рекламодатель хотел купить время в его слотах, оно стоило так дорого, что приходилось выстраивать для этих слотов целую стратегию). Я сознательно сжимаю большую часть того, что произошло в эту ночь с моей психикой, все различные осознания и выводы, к которым я пришел, пока не мог уснуть или даже двинуться (сами по себе шутка или смех зрителей, разумеется, не могут послужить причиной для суицида), – хотя тебе, могу представить, все это вовсе не кажется таким уж сжатым, ты-то думаешь: этот парень все трындит и трындит, и когда уже он дойдет до момента, когда кончает жизнь самоубийством и объясняет, как это он сидит тут рядом со мной в этом достижении современного автомобилестроения, если умер в 1991-м. На что я, по сути, решился, как только проснулся. Все кончено, пора кончать спектакль.

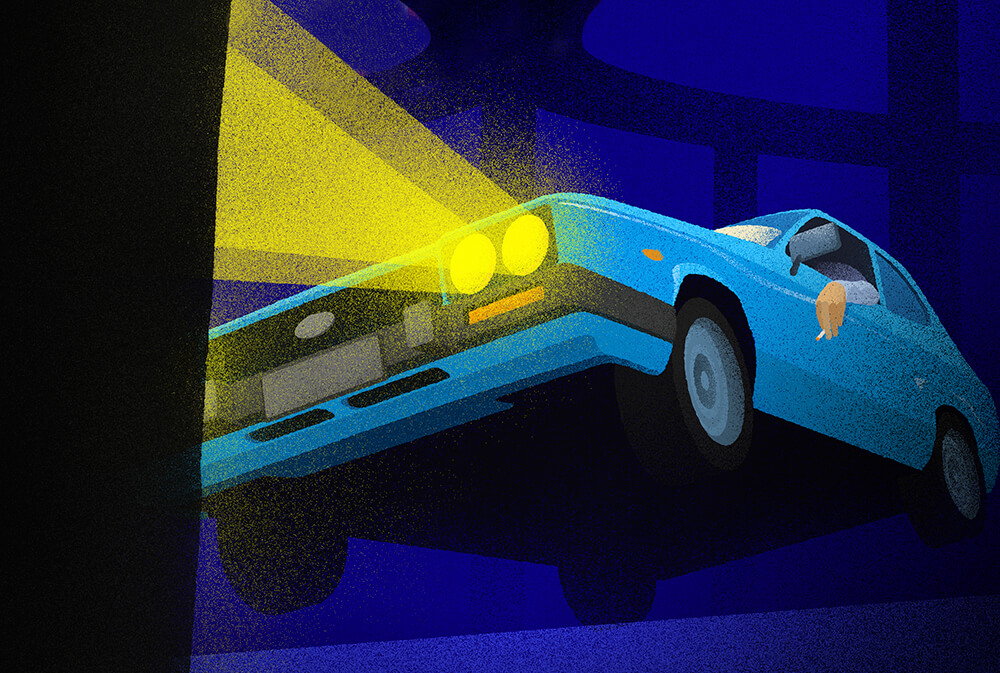

После завтрака я позвонил на работу и отпросился по болезни, и остался дома на весь день наедине с собой. Я знал, что если рядом будет кто-то еще, то я автоматически окунусь в фальшь. Я решил принять горку Бенадрила и, как только стану на самом деле сонным и расслабленным, разогнать машину на полную на проселке на краю западного пригорода и врезаться в бетонную опору моста. От Бенадрила у меня туман в голове и хочется спать, всегда так было. Почти все утро я потратил на письма адвокату и бухгалтеру-CPA и на короткие записки главе креативной группы и управляющему партнеру, который меня изначально и привел в «Самьети и Чейн». Наша креативная группа находилась в разгаре очень щекотливых приготовлений к кампании, и я хотел извиниться, что в каком-то смысле оставляю их на произвол судьбы. Конечно, на самом деле мне было не так уж и жаль – «Самьети и Чейн» был балетом фальши, а она мне осточертела. Записка, вероятно, нужна была затем, чтобы на самом деле важные люди в S&C были склонны вспоминать меня как достойного, добросовестного парня, который оказался чересчур чувствительным, пал под напором внутренниих демонов – «Почти слишком хорош для этого мира», о таких словах после объявления печальных новостей я не мог не фантазировать. Доктору Густафсону я записки не оставил. Ему хватало своих проблем, и я знал, что просто зря убью много времени на записку, где буду стараться казаться честным, но при этом на самом деле лишь танцевать вокруг правды — что он подавленный гомосекуалист или андрогин и не имел на самом деле права брать с пациентов деньги за то, чтобы проецировать на них свое неудовлетворение, и что правда в том, что он сделает себе и всем остальным большое одолжение, если просто пойдет в Гарфилд-Парк, отсосет кому-нибудь в кустах и решит для себя, нравится ему или нет, и что я был полной фальшивкой, потому что продолжал наезжать к нему в Ривер-Форест повалять его, как кошачью игрушку, убеждая себя, что в этом был какой-то антифальшивый смысл. (А все это, разумеется, даже если бы человек не умирал от рака толстой кишки прямо на глазах, никто бы не смог высказать в лицо, ведь иногда правда вполне может уничтожить – а у кого есть такое право?)

Но зато я потратил почти два часа до первой дозы Бенадрила, составляя от руки письмо сестре Ферн. В нем я извинялся за ту боль, которую мое самоубийство, фальшивость и/или неспособность любить, что ему предшествовали, могут причинить ей и отчиму (он был еще жив и сейчас проживал в округе Мэрин, Калифорния, где преподавал на полставки и участвовал в социальной работе с бездомными округа Мэрин). Также я воспользовался письмом и связанной с ним своеобразной важностью в стиле «последней воли» в качестве повода, чтобы извиниться перед Ферн как за манипулирование приемными родителями, из-за чего они поверили, что она соврала о той старинной стеклянной вазе в 1967-м, так и за полдюжины других случаев и злых или фальшивых поступков, которые причинили ей боль и из-за которых я с тех пор переживал, но никогда не видел возможности на самом деле открыться ей или выразить искренние сожаления. (Оказалось, что в предсмертной записке можно обсудить такие темы, которые в любом другом дискурсе слишком причудливы). Всего один пример подобных инцидентов произошел в середине 70-х, когда Ферн, проходившая пубертатный период, столкнулась с некоторыми физическими изменениями, из-за которых год или два выглядела полноватой – не толстой, но с широкими бедрами, грудастой и как бы куда шире, чем в детстве, – и конечно, она по этому поводу была очень, очень чувствительна (пубертатность, очевидно, также время ужасно яркого самосознания и трепетного отношения к образу тела), настолько, что приемным родителям стоило больших трудов не говорить ни слова о новой ширине Ферн или даже упоминать темы, связанные с питанием, диетой, физическими упражнениями и т. д. И я, со своей стороны, тоже никогда об этом ничего не говорил, не прямо, но перепробовал всевозможные очень тонкие и косвенные варианты мучений Ферн так, что родители ничего не замечали и меня нельзя было обвинить, чтобы в ответ я не огляделся бы с шокированным, недоверчивым выражением лица, будто понятия не имею, о чем это она: например, быстро поднять бровь, когда она просила добавку за ужином и наши взгляды встречались, или быстрое и тихое «Ты уверена, что в это влезешь?», когда она возвращалась из магазина с новой юбкой. Самый яркий случай на моей памяти имел место в коридоре второго этажа в нашем доме, в Авроре, который был трехэтажным (считая подвал), но не особенно просторным и большим, то есть тощая трехэтажерка, что в большом количестве теснятся вдоль жилых улиц в Нейпервилле и Авроре. Коридор второго этажа, проходивший между комнатой Ферн и лестничной площадкой с одной стороны и моей комнатой и ванной с другой, был короткий и довольно узкий, но вовсе не такой узкий, как я притворялся, когда мы с Ферн там оказывались вместе, прижимаясь к стене спиной, раскинув руки и прищуриваясь, как будто едва хватало места, чтобы мимо мог протиснуться кто-то ее невероятных размеров, и она никогда ничего не говорила и даже не смотрела на меня, когда я так делал, а просто проходила в ванную и закрывала дверь. Но я знал, что ей обидно. Немного позже она вошла в подростковый период, когда почти ничего не ела, курила сигареты и жевала по несколько пачек жвачки в день, слишком ярко красилась и некоторое время она была такой худой, что даже казалась угловатой и немного смахивала на насекомое (хотя, конечно, вслух я этого не говорил), и однажды я, через замочную скважину в спальне, подслушал короткую беседу, в которой мачеха сказала, что волнуется, потому что ей кажется, будто у Ферн задержка из-за того, что она слишком мало весит, и обсуждала с отчимом возможность показать ее какому-нибудь специалисту. Этот период прошел сам по себе, но в письме я писал Ферн, что навсегда запомнил этот и некоторые другие периоды, когда был с ней жесток или хотел обидеть, и что очень сожалею, хотя потом добавил, что не хочу показаться эгоистом – как будто простое извинение сотрет всю боль, что я ей причинял, пока мы взрослели. С другой стороны, я также заверил ее, что вовсе не носил в себе все эти годы раздутое чувство вины и не преувеличиваю эти случаи сверх меры. Это вовсе не ломающие жизнь травмы, и во многом они, возможно, были просто типичной жестокостью, которую дети, как правило, проявляют друг к другу при взрослении. Также я заверил ее, что ни эти инциденты, ни мое в них раскаяние не связаны с самоубийством. Я просто сказал — не углубляясь в такие детали, что открыл сейчас тебе (потому что, конечно, цель письма была совсем другой), — что убиваю себя потому, что был до мозга костей фальшивым человеком, которому не хватило характера или огневой мощи придумать, как остановиться, даже осознав фальшивость и ее ужасные последствия (я ничего не писал о разнообразных осознаниях или парадоксах, да и зачем?) Я также вставил, что есть большая вероятность, что, в конце концов, я был не чем иным, как очередным прожигающим жизнь яппи, который не может любить, и что я нашел эту банальность невыносимой, в основном потому, что был, очевидно, настолько поверхностным и неуверенным в себе, что жил с патологической необходимостью постоянно видеть себя каким-то исключительным или выдающимся. Не вдаваясь в объяснения и споры, я также написал Ферн, что если ее начальной реакцией на эти причины самоубийства будет мысль, что я был слишком, слишком строг к себе, то ей следует знать: я уже предугадал, что, скорее всего, именно эту реакцию письмо в ней и вызовет, и, наверное, нарочно скомпоновал его так, чтобы как минимум частично подвести именно к этой реакции, точно так же, как всю жизнь я часто говорил и делал все, чтобы натолкнуть определенных людей на мысль, будто я человек таких неподдельно выдающихся душевных качеств и высоких стандартов, что становлюсь слишком строг к себе, а это, в свою очередь, выставляло меня привлекательно скромным неснобом и послужило важной причиной популярности среди стольких людей в разные времена моей жизни — Беверли-Элизабет Слейн окрестила это «талантом очарования», — но, тем не менее, было с самого начала просчитанным и фальшивым ходом. Я также написал Ферн, что очень ее люблю, и попросил передать от меня те же чувства в округ Мэрин.