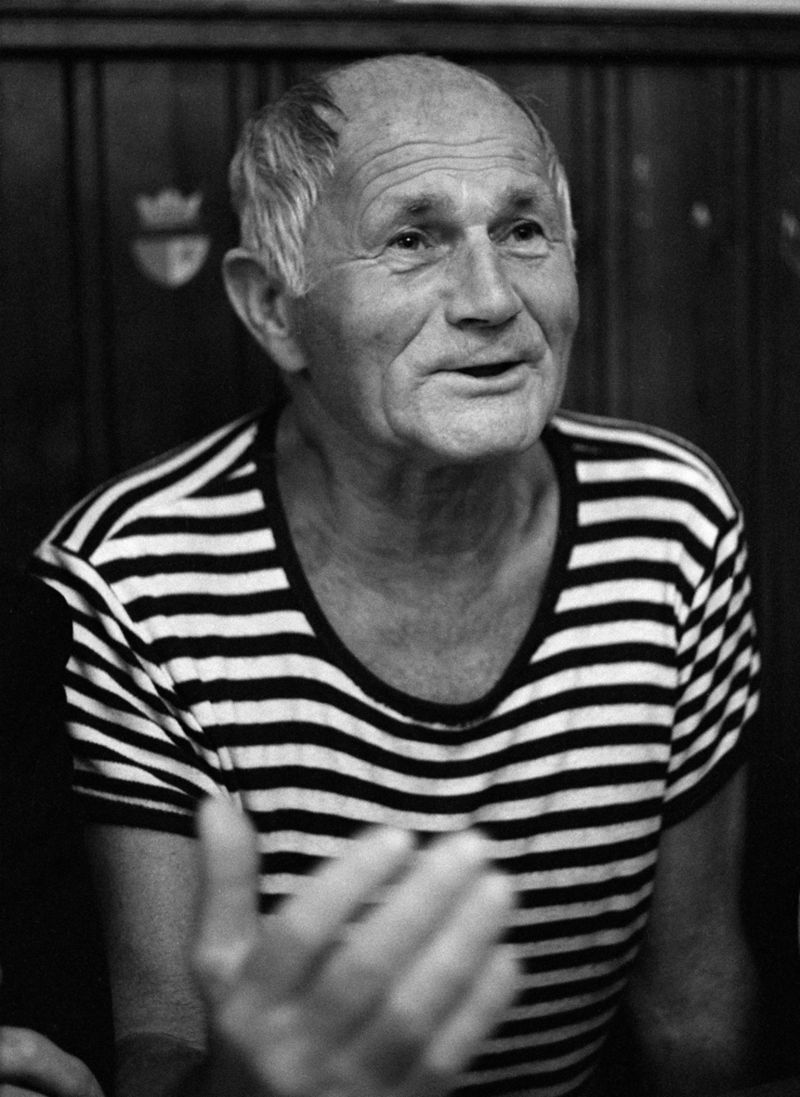

Богумила Грабала

Жанр антиутопии имеет свои устоявшиеся традиции. Герои здесь – носители конкретных идей, и столкновение между ними – это борьба не столько людей, сколько социальных концепций.

Даже скроены такие книги по схожим лекалам: сравните «Мы» Замятина, «1984» Оруэлла и «451 по Фаренгейту» Брэдбери.

Дано:

1) абсурдная система, цель которой – отучить людей думать.

2) главный герой поначалу работает на систему, но, пережив своего рода «пробуждение», восстает против нее.

Дальше сюжет может двигаться куда угодно – это неважно. Вектор тут один – борьба человека с системой, индивида с толпой, искусства с варварством.

Так вот, «Слишком шумное одиночество» Богумила Грабала с первых страниц мастерски притворяется антиутопией. Главный герой, Гантя, оператор гидравлического пресса. Ему на склад привозят книги с истекшим сроком годности, и задача Ганти – превращать их в аккуратные, квадратные брикеты и отправлять на переработку.

Казалось бы – все как обычно. Опять вариация на тему «Фаренгейта 451»? Сейчас он одумается, примкнет к сопротивлению и прочее прочее прочее.

Но.

Не все так просто. Грабал не сразу открывает читателю механику своего текста. Преодолев первую главу, мы узнаем, что в мире «Слишком шумного одиночества» уничтожение книг – это естественный процесс. Тут нет литературных инквизиторов, людей не преследуют за мыслепреступления и не вешают за чтение стихов Новалиса. Нет, ничего такого – никакой политики. Книги просто уничтожают. Да и герой Грабала тоже не похож на стандартных «антиутопических» персонажей: он не варвар, но и не «сопротивленец», он просто любит книги – любит так сильно, что дома у него накопилось уже более 2-х тонн спасенных романов. Впрочем «спасенных» не совсем верное слово – ведь Гантя собирает классические тексты не для того, чтобы «спасти их от системы», а просто потому, что любит жить в их окружении. Это не бунт, нет, скорее образ мысли. У него нет миссии, он никогда не думает о том, зачем труды великих отправляют на переработку, он может поплакать над ними, повозмущаться, но – дальше дело не идет. Гантя живет в такой системе координат, где уничтожение вещей совсем не мешает любить их.

«Небеса не гуманны, и жизнь надо мной, и подо мной, и внутри меня тоже нет. Здравствуйте, господин Гоген!»

Равнодушие – или, скорее, безволие мира, – один из ключевых мотивов повести Грабала. И потому у читателя может появиться соблазн сравнить его с Кафкой. И действительно, почему бы и нет? Тексты обоих напоминают ночные кошмары; кроме того: оба жили в Праге; и, собственно, действие «Слишком шумного одиночества» именно в Праге и происходит.

Но.

Тут есть пара тонких моментов. Грабал не похож на Кафку по двум причинам:

Причина первая:

Прага Кафки – да и вообще, его вселенная – всегда стремится к бесконечности, она состоит из бесчисленных деверей и коридоров: вспомнить хотя бы «Процесс» или «Замок» (или рассказ «Как строилась Китайская стена»). Мир Кафки – это мир обратной, негативной оптики: попробуйте посмотреть в бинокль с другой стороны – предметы, находящиеся у вас перед носом будут казаться отдаленными, словно отброшенными к горизонту. Примерно то же самое происходит во всех его романах: чем дальше заходит герой – тем больше путей открывается, и каждый раз, когда он делает шаг по направлению к цели – цель отскакивает (будь то Замок в тумане, вдали или ответ на вопрос «за что меня судят?»); отношения героя и цели, вопросов и ответов в текстах Кафки похожи на отношения Ахиллеса и черепахи в известном парадоксе Зенона (см. эссе Борхеса).

Так вот, Грабал все делает наоборот. В его Праге нет лабиринтов и вечно ускользающих ответов; тут и вопросов нет. Никто никуда не стремится, не строит китайские стены, не голодает на публику, на горизонте нет никаких Замков. Идти некуда. И если что-то происходит – то это просто происходит. Никто не спрашивает – почему и не ищет причин.

Тут есть, конечно, реверансы в адрес автора «Процесса» (куда ж без них?): например, крысы, ведущие бесконечную войну в подземельях под городом. Но – на этом кафкианские мотивы, пожалуй, и кончаются. Свой город Грабал строит из совсем других материалов – из тесных, удушливых и вонючих помещений. Прага у него не расширяется и не ветвится, как раз наоборот – она сужается и нависает над героем. Если у Кафки за дверью обычно находится коридор с еще десятком таких же совершенно одинаковых дверей, то у Грабала все иначе – за дверью нет ничего. И самой двери нет. Только стена. Точнее: четыре стены – и они медленно, подобно стенкам гидравлического пресса, движутся навстречу друг другу, угрожая раздавить и город и героя – ближе к концу Гантя даже видит галлюцинации на эту тему:

«… я <…> видел, как мой гидропресс превратился в самый гигантский из всех гигантских прессов, я видел, что он стал таким огромным, что четыре его стены окружили всю Прагу, я видел, как я нажал зеленую кнопку, боковые стенки пришли в движение, размерами они были схожи с плотинами на водохранилищах, я видел, как первые блочные дома начинают качаться, а стенки пресса играючи, точно мышки в моем подвале, движутся все дальше и дальше, гоня перед собой все, что стояло у них на пути, с высоты птичьего полета я видел, как в центре Праги жизнь все еще идет своим привычным чередом, а между тем стенки моего исполинского пресса гребут и разоряют городские окраины и толкают все подряд к центру, я вижу стадионы, и церкви, и всяческие учреждения, вижу, как все улицы и переулки, все начинает рушиться, и стенки моего апокалипсического пресса не дают улизнуть даже мышке, и вот я вижу, как падает Град, а на другом берегу обрушиваются золотые купола Национального театра, и воды Влтавы вздымаются, но сила моего пресса настолько ужасающа, что он легко, как с макулатурой в подвале под моим двором, справляется со всеми препятствиями, я вижу, как стенки гиганта все быстрее и быстрее гонят перед собой то, что они уже разрушили, я вижу самого себя, на которого валится храм Святой Троицы, я вижу, что уже ничего не вижу, что я раздавлен, намертво спаян с кирпичами, балками и моей скамеечкой для молитв, а потом я уже только слышу, как трещат, сплющиваясь, трамваи и машины, а стенки пресса сходятся все ближе и ближе, пока еще внутри хватает свободного места, пока еще во тьме развалин остается воздух, но он шипит под напором четырех стен исполинского пресса и рвется вверх, смешиваясь с людскими стонами, и я открываю глаза и посреди пустой равнины вижу огромный брикет, спрессованный куб с гранями в пятьсот или более метров, я вижу, что вся Прага оказалась спрессованной — вместе со мной, со всеми моими мыслями, со всеми текстами, что я когда-либо прочел, со всей моей жизнью…»

* * *

Причина вторая:

В отношениях героя с окружающим миром Кафка всегда делает упор именно на мир. У его персонажей нет прошлого. В «Замке», например, мы почти ничего не знаем о К. – мы знаем, что он землемер (да и это, скорее всего, ложь) и что он хочет дойти до замка. Зачем – неизвестно. Мы ничего не знаем ни о его судьбе, ни о внешности, ни о характере. Он абстрактен, и нужен, по сути, лишь для того, чтоб показать читателю абсурдную оптику романного мира.

То же самое в «Превращении»: в какое бы ужасное насекомое ни превратился Грегор Замза и как бы ни страдал он от своей «насекомости», после его смерти повесть не кончается, ведь мир живет дальше – миру нет дела до мертвого навозного жука, – и мы наблюдаем за семейной прогулкой по городу и слушаем размышления отца и матери Грегора о том, что их дочке надо бы подыскать хорошего мужа, ибо «она за последнее время расцвела и стала пышной красавицей».

Иными словами: мир Кафки настолько сильнее человека и вообще всего человеческого, что вытесняет из текста даже главного героя, превращая его в функцию, нужную лишь для объяснения этого самого мира.

Проза же Грабала, наоборот, очень героецентрична. Она почти граничит с солипсизмом. Она идет изнутри, текст сфокусирован на персонаже и подан от первого лица. Дочитав книгу до конца читатель вряд ли получит целостное представление о Праге. Прага здесь – это и есть сознание героя. Сознание, наполненное клаустрофобией и книгами.

И именно поэтому, узнав о том, что его переводят в другой отдел, Гантя приходит в ужас. Здесь важен не столько сам перевод, сколько символика его будущей работы – он будет паковать чистую бумагу. И это катастрофа. Ведь если раньше он ассоциировал себя с брикетами спрессованных текстов, он создавал себя из них, мыслил ими, то теперь через его руки будут проходить лишь белые листы.

А что может быть печальней пустой страницы?

* * *

Богумил Грабал создал выдающийся модернистский текст – со всеми, увы, вытекающими. Имея кучу стилистических и языковых достоинств, «Слишком шумное одиночество» ощутимо провисает в области сверхзадачи. Иными словами: в книге напрочь отсутствует вектор – смысловой, идейный, сюжетный. И дело даже не в том, что она «слишком сложна для понимания», нет, вопрос в другом:

«для чего?»

Книга действительно производит впечатление такого чистого «искусства для искусства». Она похожа на мастерское, гениальное описание ночного кошмара, в котором причины и следствия не обязательно встречаются, а герои ведут себя так, словно им всем недавно ампутировали мотивацию.

Автор, кстати, в плане обращения со смыслами очень похож на своего героя: Гантя прессовал великие романы, превращая их в аккуратные, квадратные брикеты, и перевязывал их проволокой. И точно так же поступает Грабал: «Слишком шумное одиночество» – это очень насыщенный текст, и мысли/замыслы/сюжеты в нем сжаты/спрессованы настолько плотно, что совершенно невозможно разобрать, как связаны между собой эти идеи, откуда у них растут ноги, и есть ли у них ноги вообще… и если есть – то растут ли они?

Грабал не хотел идти по проторенным дорогам, он, кажется, решил вообще никуда не идти (и это, кстати, весьма нестандартное и остроумное решение). Его Прага, его персонажи – они как бы запечатаны в герметичном сновидении, как письмо – в бутылке, и брошены в море читательского подсознания. Персонажи здесь напоминают скорее кляксы Роршаха или рисунки Маурица Эшера. Рисунки, созданные, чтобы разглядывать их, и играть в ассоциации, – можно даже попробовать поискать в них смысл, но это уже по желанию.