“The Wall” Алана Паркера – единственное произведение, которому кажется уместным посвятить текст целиком без приобщения дополнительных материалов. Этот фильм стал для меня требующим разгадки ребусом, алхимической гравюрой, в которой компактно зашифрована мистерия трансформации. К тому же «Стена» оказывается великолепной иллюстрацией некоторого субъекта, так же как и некоторой психической конструкции, то есть, собственно, Стены. Говорить я буду именно о фильме с песнями Pink Floyd, а не об альбоме группы, потому что визуальный ряд слишком много добавляет к происходящему и проясняет то, что само по себе может иметь куда больше всевозможных интерпретаций, в которых легко потеряться.

Для правомочности нашего подхода будем иметь в виду, что «Стена» – это, конечно же, фильм о силе влияния матерей на своих чад; и о плачевной ситуации в английских школах того времени; и о тяжёлых переживаниях измены и ухода партнёра, с которым и так были сложные отношения в связи с детскими травмами субъекта. Всё это, конечно, правда, но это слишком повседневные истины, чтобы сделать фильм и альбом настолько значимыми. Аналогично пустой будет привязка происходящего на экране к личной жизни Уотерса и Барретта. Не желая преуменьшить важность тематики повседневности в целом и биографии исполнителей в частности, сомневаюсь, что шедевры в принципе могут состоять исключительно из обсуждения подобных проблем. Должно быть нечто большее, что соединяло бы профанный объект, а в нашем случае – музыкальный фильм, с какими-то крайне важными сюжетами, лежащими в основании субъекта по Ту Сторону реальности, то есть явлениями вневременными и лишь до некоторой степени человеческими. И, конечно же, ещё это фильм о поколении, потерявшем всё значимое в пламени Мировой Войны, о людях, которые пришли к необходимости снова узнать, кто они теперь, почему и что вообще произошло.

It broke his little heart when he found Santa hadn’t come

Фильм рассказывает нам о мальчике, для которого Рождество не наступит. Никогда. Потому что его отец, наряжающийся в священные облачения Санта Клауса, мёртв окончательно и безвозвратно. Так мальчик выпал из общего мироустройства, в котором есть Рождество как особенный священный день с приносящим подарки Сантой. Рождество – это не просто праздник, да и не бывает просто праздников, это осевое событие, от него выстраивается ход времени, через него происходит связывание профанной реальности с сакральной для обновления проклятого мира между ними. Но для нашего героя Пинки всего этого нет, он вымаран из сакрального порядка и остаётся замкнут на мир внешних и внутренних сломанных и выцветших объектов, претендующих, но не способных стать подарками – священными дарами, окрашенными Потусторонним или отправленными непосредственно Оттуда. Понятно, что ничего хорошего нашего героя не ожидает, для него ничто никогда не изменится, и он остаётся замкнут в проклятом мире, зациклен в дурной бесконечности распада и изоляции от самого себя.

Всё это мы узнаём из едва заметной и, казалось бы, неважной песни о Рождестве, исполняемой даже не Pink Floyd’ами, что особенно иронично с учётом фундаментальной важности этого фрагмента. Мы узнаём о субъекте, которого лишили великого блага, самого важного, что вообще может быть, и о его зависти ко всем «удачливым мальчикам», у которых это благо вроде как есть. Перед нами фабула нарциссического сюжета о младенце, завидующему хорошей груди с молоком, в которой (или по ту сторону которой) скрывается вся хорошесть, недоступная иначе, кроме как через совпадения акта питания, близости и материнской любви. В фильме и далее будет активно развиваться тематика нарциссизма и ранних объектных отношений. Таким образом песня обрисовывает ось повествования, которая далее будет лишь обрастать подробностями.

Заодно обозрению предстаёт место, где обитает Пинки. У него нет собственного дома, вместо него номер в отеле — временное пристанище, что-то среднее между спокойствием домашнего уюта и тревогами дорожных приключений, но ни то, ни другое. Не причастный ни к чему устойчивому, выпавший из всех реальностей, он зависает в пространстве между. Это подвешенное состояние оторванности от самого Бытия и лишь частичное присутствие субъекта в мире, полужизнь. Полусуществование субъекта на окраине самого себя при невозможности что-то изменить, потому что толком некому и некуда двигаться.

If you wanna find out what’s behind these cold eyes

Вторжение горничной в номер к совершенно интровертированному и даже аутичному Пинки вызывает у него паническое состояние, как-то соответствующее сцене выламывания дверей подростками, которые беснуются и крушат всё вокруг, и они приравниваются к бегущим в атаку и умирающим на войне солдатам. Так нам в первый раз (и не последний) демонстрируют, как попытка вторжения в проективно вынесенное наружу ограниченное пространство субъекта и нарушение не бог весть насколько прочных защит приводит к выплёскиванию на свет массивной неуправляемой деструкции, грозящей затопить Я, от чего оно и пытается спастись через полную изоляцию в том числе от самого себя.

Пока что представленное полицией функционирование контролирующего Сверх-Я, справляется с ситуацией и жестоко репрессирует эту энергию. Деструкция представлена в меру юными субъектами, что сообщает о наличии при субъекте потенциально угрожающего комплекса, объединённого тематикой опасной подростковости, требующей связывания и подавления. Такое отношение к части своего прошлого и особенно к детству-подростничеству характерно для субъектов, чей ранний опыт предстаёт им столь травматичным, что требует отсечь от Я всё детское и отбросить подальше в бессознательное, откуда эти живущие сами по себе фрагменты возвращаются разрушительным потоком. Под травматичностью имеется в виду, само собой, отнюдь не прямое насилие над ребёнком, и даже не фантастические младенческие переживания, которые не были в достаточной степени успешно пережиты. Тот период связывается в воображении субъекта с чем-то, с чем он оказывается не способен справиться и от чего отстраняется, впоследствии помечая печатью отвержения всё связанное для него с этой частью жизни. Фрагмент, от которого пришлось избавиться, наполняется деструктивным зарядом, которой присутствовал в нём изначально, являясь частью связки разрушения-изменения. К тому же деструктивность фрагмента особенно акцентируетеся контролирующей инстанцией, что не в последнюю очередь и привело к отщеплению, и уже впоследствии отверженный фрагмент только разрастался и наполнялся энергией, приблизившись к истокам разрушительности в безднах субъекта. Всё детское/подростковое становится угрожающим и опасным, а всё разрушительное связывается с инфантильным. Субъект отрицает наличие у себя инфантильных желаний и требований, что приводит к выраженному предубеждению против других детей, и чем те более юны, тем сильнее вызываемое отторжение. Желания и требования, однако, никуда не деваются и даже больше обычного овладевают человеком без его ведома.

В этом же эпизоде фильма случается краткое появление другой ипостаси Пинки — Диктатора, которое я пока оставлю без комментариев. Но обращу внимание на переход от слов «If you wanna find out what’s behind these cold eyes, You’ll just have to blow your way through this disguise» к кадрам войны и бомбардировок. Во-первых, это прямое указание на то, что публичное лицо, в данном случае Диктатор – это ложная видимость, за которой скрывается нечто или некто другой. Об этом ком-то нам и пытаются рассказать. Ледяные глаза, за которыми как будто нет ничего, может оказаться прикрытием Пустоты, что отчасти верно. Но там есть и другое — основным наполнением субъекта оказывается война. За личиной величия — воспроизводящееся нападение, борьба, взрывы, смерть, руины и выжженная земля. Бесконечный внутренний конфликт с одновременностью борьбы-умирания-опустошения. Субъект находит выход из переживания повторяющегося опустошения в сооружении Стены и отрицании страданий, а когда не помогает и это, то он переходит в режим Диктатора, чтобы упрочить самоотчуждение.

За этим следует относительно короткий эпизод со сбрасывающим бомбу немецко-фашистским самолётом, что становится причиной гибели отца героя. К бомбардировщику я вернусь чуть позже. Важно пока другое — именно со взрыва начинается история Пинки, с Большого Взрыва, убившего его отца, а, учитывая особую значимость отца для главного героя, это не просто гибель родительского объекта, но Смерть Бога, с которой всё начинается. Нам ведь не показано никакого довоенного прошлого, как нет и прошлого родителей героя. Точкой отсчёта мироздания Пинки объявлена зацикленная длительность разрушения, потери и оставленности. Примечательная деталь — отец не просто сидит в бункере, он кому-то звонит, пытаясь связаться с чем-то снаружи, и это ему драматично не удаётся. Демонстрируемые события – это не что-то из реальной истории реального субъекта или его отца, а что-то другое, в данном случае сюжеты параллельной истории, происходящей где-то в Другом месте. Бункер случае эквивалентен состоянию юного субъекта с его относительной отгороженностью от враждебного мира и погружением в материнскую землю. Показанный Отец – это элемент психоструктуры субъекта, связывающий его воедино и устанавливающий контакт с миром по Ту сторону бункера. Причём это совсем не буквальный внешний мир, но внешний относительно субъекта. Взрыв же сообщает о катастрофической неудаче, настигшей его в момент попытки связаться с Потусторонним, и о разрушении самой возможности этой связи.

Дальнейшая идиллическая картина «где-то в Англии в то же время» не столь уж идиллична и иллюстрирует событийный ряд параллельный вышесказанному. Безразличная мать спит, а на отдалении от неё стоит коляска с одиноким, забытым и плачущим ребёнком. И если мы были правы, то именно сейчас, предоставленный самому себе и лишённый столь важной части себя, оставленный высшей силой, субъект погружается-в и зацикливается-на всезаполняющей и разрывающей изнутри разрушительности. Неудавшийся и теперь уже невозможный контакт с запредельным Иным – вот что такое плач младенца, которого никто не слышит. С разрушения бункера начинается строительство Стены.

On the thin ice of modern life

Звучит песня о любящих и живых матери и отце, синем небе, тёплом море и, конечно же, ребёнке в центре всего этого океанического блаженства, прекрасного и потерянного прошлого, которого никогда не было. Или даже было, но оставило слишком смутное воспоминание, к которому можно лишь отсылаться в фантазиях, но невозможно вспомнить. Да и эта туманность даёт повод предположить, что тогда там было не одно только блаженство. В любом случае едва ли могла быть необходимость обращаться к этой фантазии, если бы «современная жизнь» субъекта, «скользящего по тонкому льду», не оказалась слишком тревожной и полной лишений. Именно в ответ на бесконечные опасности жизни, предстающие непреодолимыми, из-за угрозы уйти под лёд человек возвращается к мечте о предельном счастье и целостности, которую отняли, причём слишком рано и слишком болезненно.

Раненные и умирающие солдаты тоже выступает своеобразными аналогиями тонкого льда — лишь с виду прочной защиты от провала и падения. В данном случае это расщеплённые в виду множественности хорошие объекты, последний рубеж обороны против всеобщей катастрофы. Немногим ранее те же солдаты были показаны как нечто подобное инфантильной разрушительности, то есть, несмотря на защитную функцию, они самим фактом участия во внутренней войне приводят к опустошению психической реальности субъекта, делаясь тем самым весьма угрожающими при всей благородности их намерений. Судя по происходящему в фильме, когда эта оборона не справляется, происходит прорыв страдания и затопление субъекта чуждыми ему безумными содержаниями, когда всё внимание переключается на какой-то другой мир.

От чего же ломается лёд? От тяжести субъекта и «беззвучного упрёка миллиона заплаканных глаз». Никакая «тяжесть» в песне не фигурирует, но кто-то же должен ступить на «опасный лёд современной жизни», а выбирая быть, и быть Здесь в том числе, субъект автоматически рискует и встаёт на скользкий непредсказуемый путь. Тем более наш субъект, у которого что-то радикально не так и жизнь представляется ему более сложной, чем некоторым. Он впадает в мир, полный тяжести от самого себя и от множества повседневных переживаний, и в какой-то момент лёд начинает трескаться. Вдобавок, оказавшись посреди ледяной пустоши, человек тут же оказывается в ситуации эксгибиционизма, когда мириады фантазматических взоров устремлены на него, но перед нами негативный эксгибиционизм, они не гордятся им, а топят в упрёках. Это именно взор, а не порицательное высказывание, отсылающий к другому взгляду, идущему уже не от людей и даже не от их психических репрезентаций, а откуда-то ещё. Именно этот таинственный наблюдатель воспринимается обвиняющим и чем-то расстроенным, но проецируется наружу, а для отображения величия взора соответственно увеличивается число смотрящих. Кажется закономерным увидеть в этом проявление критикующего и недовольного субъектом Сверх-Я, но оно проявит себя чуть позже, тогда как акцент на эксгибиционизме становится уликой против другого психоэлемента, предположительно являющимся источником стыда – структурообразующей Самости, уклонение от замысла которой так же, как и разрыв с ней связи, ведёт к чувству ничтожности и стыда, с которых начинается жизнь человека, понявшего своё неустойчивое положение в мире, где ничто не служит ему поддержкой и не указывает пути. В качестве льда, на который приходится опираться герою за неимением лучшего, выступает хрупкая рациональная кристально-структурированная защита субъекта в частности и символическое в целом, то есть сеть представлений, составляющая фильтрующий экран Я. Благодаря удерживанию этого защитного экрана в замороженно-хрупкой целостности субъект пытается день за днём существовать, как можно менее контактируя с Этим и Тем миром, и скользит по поверхности над бездонной толщей воды, грозящей погружением в мрачный удушающий враждебный мир по Ту сторону хрупкой преграды. Оказываясь рано или поздно под водой, он впадает в леденящее оцепенение и безучастно наблюдает за спокойно прогуливающимися над головой другими людьми и за проплывающими мимо жуткими обитателями глубин. Это не слишком прочный прообраз Стены, которая ещё только начинает выстраиваться.

Но хождение по льду – это ещё и искусственная попытка прогуляться по воде. Такой вывод кажется надуманным, если бы нам тут же не показали барахтающегося в кровавом бассейне героя, чьи мучения и поза явно указывают на отождествление с Христом. Подобно ему Пинки переживает оставленность отцовской фигурой, которая нечто несоизмеримо большее, чем просто отец, что делает его не просто одиноким ребёнком, но субъектом абсолютного одиночества во вселенной и проклятия богооставленности. Теперь герой страдает уже не только из-за своей виновности, но за грехи всего человечества, в том числе и за Вторую Мировую Войну, повлекшую смерть отцовской фигуры. Через смерть собственного отца Пинки переживает смерть Бога, страдая и умирая вместе со своим Мёртвым Отцом, мечтая хотя бы через смерть вознестись и воссоединиться с ним.

Daddy, what else did you leave for me?

Продолжает мифическую подоплёку происходящего сцена в церкви, где Пинки играет в игрушки, пока его мать молится. Юный субъект знает, что этот храм оставлен сакральностью, так же, как и он сам. Ему остаётся только развлекаться и через игру воспроизводить происходящую в нём войну. Впервые в песне звучит слово «Стена», и воспоминания от Отце, то есть всё, что он оставил после себя, становятся в ней первыми кирпичами, камнями основания. Смерть Отца, исчезновение самой святости становится фундаментом субъекта, а реминисценции Отца основывают то, что оберегает и удерживает от встречи с травмирующим основанием – перманентной катастрофой, выстраиваясь вокруг пропасти.

Предполагается, что у субъекта через связь с Иным миром и Самостью выстраивается психоструктура, а отцовская функция обращается в Закон, структурирующий Я. Но у нашего субъекта структура основывается на нехватке и отсутствии того, что должно её разворачивать, на разрыве связи между субъектом и Потусторонним, на распаде, Пустоте на месте Я и Бездны на месте Самости. Эрзац отцовской функции, реминисценции об отце и память о Потерянном Рае выстраиваются вокруг Бездны, образуя мертвенное застывшее подобие Закона, ригидные долженствования, которые охраняют субъекта от встречи с Отсутствием и тем, что глядит Оттуда.

В песне присутствует характерное замечание о том, что отсутствие живого отца — это «всего лишь» кирпич в стене. Неприкрытое обесценивание этого, казалось бы, болезненного и важного факта сопутствует лишению значимости самой отцовской фигуры. Обесценивание едва ли помогает справиться с бедой, но временно облегчает утрату. Это, само собой, препятствует возможности работы с утратой, и является необходимым условием образования Стены вокруг образовавшейся лакуны вокруг мёртвого образа отца, ставшего Чем-то ужасным в глубине своего отсутствия. Мы видим, как юный Пинки старается возместить утрату поиском замещающего отцовского объекта через повторяющийся процесс нарциссической идеализации-обесценивания. Субъект пытается присоединиться к чужому отцу, как бы применяя к себе внешние и чуждые ему законы и принципы организации психического, но они неизменно его отторгают. Это никогда не приводит к успешной замене необходимого объекта, хотя операция может повторяться раз за разом. После провала юный Пинки садится на качели, и учится самостоятельно доставлять себе необходимое удовольствие, которое другие дети получают от родительских объектов. Это становится характерной чертой нашего субъекта и прототипом дальнейшего типичного образа действий в смысле общего самообеспечения и самоудовлетворения, особенно в периоды острого переживания оставленности, хотя это может быть и стабильно во времени — от простой интровертированности до навязчивой склонности к мастурбации или приёму пищи.

And that’s how the High Command took my daddy from me

Переживание утраты авторитетной родительской фигуры приводит не только к возрастающей относительной самостоятельности, но и в целом безоглядному подражанию поведению взрослых и соответствующей серьёзности. Мир обрушивается на субъекта сразу и без родительского посредника. При чём речь именно о подражании, маскировке под взрослого. Вскоре мы убедимся в этом – Пинки так никогда и не становится взрослым в общепринятом смысле, пытаясь, как ему кажется правильным, имитировать взрослость, оставаясь тем же юным субъектом под бременем маскарада, которое у некоторых разрастается в особой мере.

Юный Пинки находит вещи отца и письмо. Это очень важное письмо с сообщением о смерти отца, с ключевыми словами, фундировавшими Стену. Письмо отправлено Верховным Командованием, которое фактически отняло отца у его дитя, — это высшая инстанция, выходящая за пределы понимания ребёнка сила, в чьей власти распоряжение по своей воле происходящим, включая жизнь и смерть. И если фигура Отца проявляет себя, как несущая атрибуты божественности, то сила, распоряжающаяся Им, становится запредельной. Причём эта сила представляется не иначе как плохой, ведь она отняла отца и всё разрушила, и это её качество переходит на всё связанное с сакральностью, в том числе на гонца плохих вестей, то есть на материнский объект. Да и вообще все исходно значимые объекты постигает общая судьба – они либо обесцениваются и становятся кирпичами в стене, либо демонизируются и начинают преследовать героя.

В этой же сцене происходит идентификация Пинки с тем, что осталось от отцовской фигуры в его воображении – с эрзац-объектом, видимостью соответствия Мёртвому Закону, то есть униформой. В надевании униформы перед своим зеркальным отражением угадывается процесс сборки Я, но даже не собирание условно ложного Я в смысле его принципиальной иллюзорности. Это собирание Я-в-униформе-отца-уходящего-на-войну-умирать, Я-Мёртвого-Отца, чистой формальной видимости пустых доспехов, наполненных и поддерживаемых в целостности чем-то смертоносным и жутким, чем-то кошмарным, что клубится и смотрит из-за глаз. Отождествление с одеждой, а не её носителем свидетельствует об идентификации с социальными атрибутами, признаками успеха и распространяющейся вовне грандиозностью. Подобная идентификация отчасти позволяет дисциплинировать и структурировать психическое, а также восстановить истончающийся защитный экран. Но такая структуризация не происходит через сложный противоречивый образ Другого и идущее от Самости соответствие сакральному образцу. Вместо этого идёт выстраивание вовне хитинового панциря через специфические фрагменты Я и Пустоту на месте Самости. Солдатская униформа становится внешним, выставленным на вид ригидным Я-каркасом, выстроенным по образу и подобию копий и отголосков чего-то настоящего за Стеной, к чему у субъекта больше нет доступа. Своё предельное выражение униформа получает в облике Диктатора, который весь есть лишь своя форма. Грандиозность же этого могучего каркаса поддерживает сущность, которая сейчас заявит о своём присутствии, она ведёт себя весьма непредсказуемо, но в пределах дихотомии ничтожества-грандиозности устанавливая собой эту дихотомию.

Goodbye blue sky

Вновь мы видим забытого в саду младенца, но теперь от него улетает голубь, и он здесь не случайно. Это Дух, покидающий райские кущи, которые вот-вот будут испепелены. Дух, связующий Я с Самостью и выступающий её представителем. Он пытается покинуть субъекта и это брошенное богом место, ещё раз обозначая разрыв священной связи. С этого момента начинается психотический мультипликационный фрагмент, отмечающий собой переключения восприятия на третью и последнюю из представленных реальностей – галлюцинаторные видения Иного мира.

Вообще у меня есть подозрение, что основные декорации происходящего — реальная жизнь Пинки, его детство и школа, поле военных действий и мультипликационный кошмар, представляют происходящее с субъектом во всех трёх его мирах. Тогда жизнь взрослого Пинки будет Этим миром, в котором субъект влюбляется, смотрит телевизор и работает рок-звездой. Детство Пинки вместе со школой и полем брани — это психический мир субъекта, проклятый универсумом Я, состоящий из воспоминаний и переживаний, относимых ко «внутреннему миру». Психотическая мультипликация, соответственно, — это Иной мир, населённый духами, божествами, идеями и принципами. Таким образом все фрагменты фильма демонстрируют не просто последовательно разворачивающуюся историю субъекта, но три одновременно разворачивающиеся истории. Они пересекаются друг с другом в субъекте через игру многократно отражённых проекций и происходят в трёх параллельных друг другу вселенных, сплетаясь в одну большую Историю.

Итак, из разрываемого на кровавые ошмётки голубя вылетает Чёрная Птица бомбардировщик, злая и тёмная ипостась Духа. Не изменяя своей связующей и направляющей функции, демонический Злой Дух — это вестник сакрального в инфернальном модусе, несущий разрушение и тиранию вместо созидания и любви. Место проводника-наставника в психоструктуре теперь занимает яростный и жадный деспот. Кроме того, эта фигура крайне похожа на Мать-Хищную-Птицу сибирских шаманов — «большую птицу с железным клювом, загнутыми когтями и длинным хвостом», которая забирает душу шамана в преисподнюю на растерзание демонам в качестве необходимого условия становления будущего шамана. Вместе с предшествующими и последующими намёками это даёт повод заподозрить, что наш субъект в особой степени отмечен Иным миром и, подобно шаману, вообще способен контактировать с Потусторонним, но его отличие в том, что он так никогда не завершает начатой инициации. Его кости не заменяются на железные, в его тело не вставляют кристаллы кварца, а сам он так и остаётся в вечнодлящемся Аду, где его раз за разом безрезультатно разрывают на части легионы плотоядных демонов.

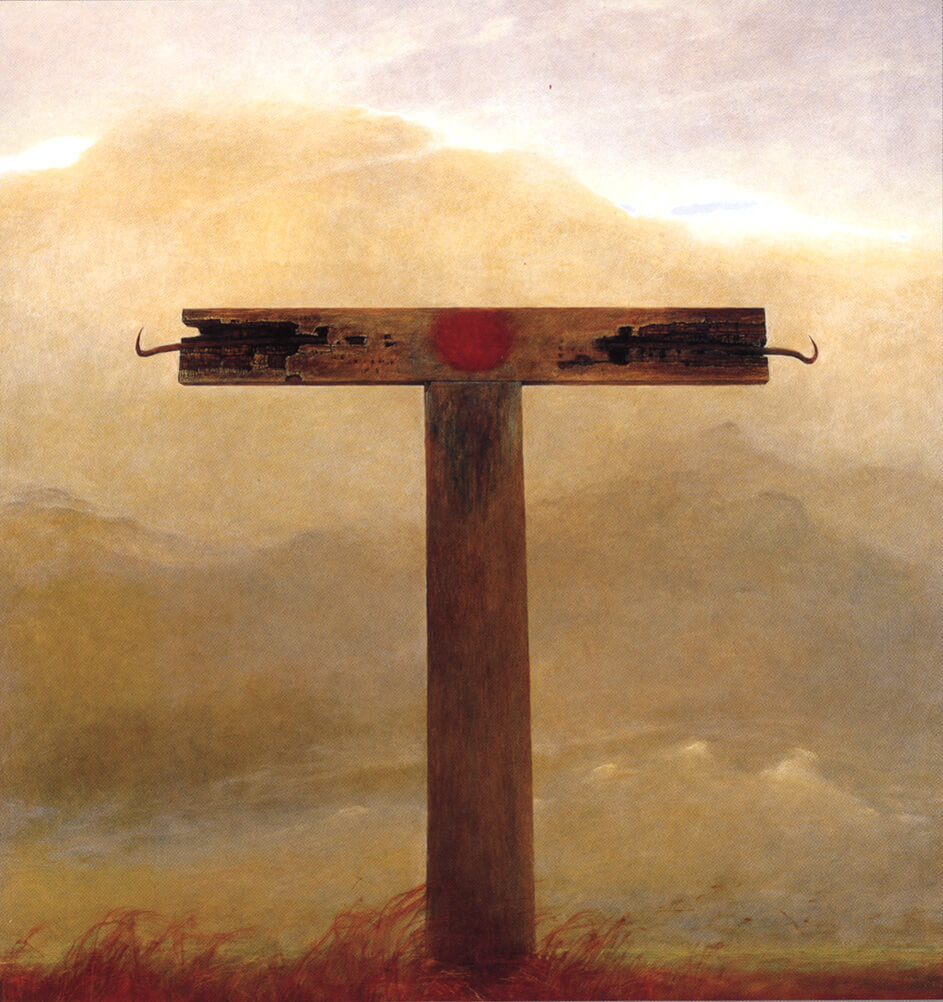

Прячущиеся голые люди в противогазах выступают в демонстрируемых апокалиптических кадрах как элементы психоструктуры, оставшиеся мелкие духи, которые пытаются выжить в поражённой заполонившей всё преисподней и ещё не подверглись уничтожению или переделыванию по воле всеуничтожающего Тёмного Духа, этого самодура-демиурга. Чёрная Птица обращается в колоссальную статичную руину из металлоконструкций, этим и становится в своей сути психоструктура поражённого субъекта — каркасом из мёртвой статичной груды металлолома, устремлённой острым шпилем к Небесам. Произвольно соединённые между собой обломки воспоминаний, подчинённые общей кривой логике или её видимости, но при этом остающиеся эстетически привлекательными. В центре металлических руин – непременный фаллический символ автократической власти, но это отсечённые гениталии Урана, мёртвый фаллос безжизненного могущества, всё так же направленный в запредельное, но лишь в его пугающем аспекте Отсутствия. Среди торжества смерти восстаёт из пепла голубь, выпорхнув из руин своей тёмной половины. Полётом над полями мертвецов Светлый Дух выполняет загадочную функцию перевода уничтоженных психоэлементов в кресты. Тем самым мы узнаём об особенностях функционирования священной части Духа- эти функции теперь ограничены «упокоением» элементов, затронутых оскверняющим влиянием, тем самым они пусть больше и не исполняют своего предназначения и не участвуют в истории, но хотя бы не продолжают осквернение и разрушение, а также не напоминают своими мёртвыми телами о том, что здесь вообще происходит.

Кровь, стекающая с бывшего флагом Великобритании креста, снова напоминает о мучениях Иисуса и гибели высшего порядка в лице великой империи. Стекает она не куда-нибудь, а в канализацию — идеальное ничтожится, священное обращается в отходы. Но именно эти отходы есть то единственное поистине живое в опустошённом мире, кровь Христова, квинтэссенция сакральности. Священный Грааль оказывается укрыт до времени в клоаке сточных вод и экскрементов, где его точно не найдёт тот, кто не должен.

Текст песни дублирует демонстрируемый опыт первого спуска в Преисподнюю, где только и можно увидеть сюжеты, составляющие фундамент субъекта — грандиозное разрушение, тиранию, расползающиеся страх и боль, бесконечную тоску по Другому и по Потерянному Раю, где было чистое синее небо. Соответствующий герою реальный субъект видит и слышит всё это в себе и не понимает, почему того же не видит и не слышит никто другой, и в итоге уже сам не уверен, действительно ли это есть или только кажется ему, скрытое за Стеной и пеленой сна.

После чего мы снова возвращаемся в прошлое, где юный Пинки с друзьями отправляется взрывать на железнодорожных путях пули, найденные в вещах отца. Самые уничтожимые воспоминания об отце и одновременно смертоносные объекты становятся детской потехой и испытанием на храбрость. Пинки крайне важно не только подтвердить перед чужими взорами свою отвагу, но и по каким-то ещё причинам осуществить задуманное. Мы наблюдаем попытку избавиться от потенциально опасных реминесценций и высвободить разрушительность посредством представленной поездом Большой Деструкции, механически-неумолимо движущегося по проложенным путям влечения-к-смерти. Великой смертью победить собственную малую смерть. Это столкновение завершается очередным выпадением из Этой реальности.

Exposing every weakness

И вот мы в школе, где появляются учителя и Учитель, третирующие и унижающие учеников. Это явно преследующие плохие объекты и, более того, это стражники, жестокие контролёры на службе Сверх-Я. Если царствующего в субъекте Злого Духа можно назвать Демиургом, то это его архонты, чья задача ограничивать субъекта и не дать выйти за пределы очерченного пространства. Главный среди них Учитель, который при всей его жестокости и авторитарности безропотно подчиняется иной инстанции, представленной женой, больше похожей на мать. Им необходимо структурировать Я и весьма жестоким образом подчинять инфантильные влечения субъекта, подавлять его воображение и самостоятельность, чтобы Я не в коем случае не столкнулось с тем, что лежит за Стеной. Отмечу в их защиту, что в сложившихся условиях это один из немногих оставшихся способов вообще хоть как-то создать структуру и избежать психотически-кошмарных столкновений с Иным миром, в котором царит безумие и смерть. Даже явно вредя герою, Сверх-Я и его слуги действуют ему на благо, ведь вопрос блага в данном случае относителен.

Особенно драматично показано подавление творческих тенденций Пинки, когда Учитель перед всем классом выставляет на обозрение и высмеивает робкие попытки стихосложения. Это происходит во избежание обращения к Иному миру, с которым должна увязывать человека поэзия. Взаимодействия с ним ведёт к возможному изменению субъекта, а главным для архонтов является сохранение статус-кво. Ведь попытка связи и попытка изменения грозит разрушением Я, если он столкнётся с абсолютным Отсутствием в своей глубине. Подавление происходит наиболее привычным для нарциссической психосхемы образом — через уничижение и стыд посредством сравнения Я с Грандиозным Я не в пользу первого, конечно же. Поскольку мы говорим о внутренних объектах, то такой подход к своему творчеству, независимо от того, насколько оно удачно, распространён среди соответствующих реальных субъектов. Они боятся осмеяния в ответ на демонстрацию своих трудов и заняты нескончаемыми упрёками в свой адрес из-за ничтожности и незначительности сделанного и недостижимого несоответствия грандиозному фантому.

No dark sarcasm in the classroom

Сцена в школе перетекает в гротескный кафкианский кошмар о машинерии, перерабатывающей школьников в куклы, а затем в фарш. Под управлением Учителя психические содержания приводятся в соответствие с требованиями безопасности, из них удаляется лишняя аффективная нагруженность, они обесцениваются и служат поддержанию неизменности и укреплению защиты, формуются в «кирпичи в стене». Но совершенное обращение психоэлементов даже ради высшего блага невозможно, и поэтому после многократного переделывания в итоге они ничтожатся до гомогенной массы. Примерно то же происходит с представлениями у нашего реального субъекта, особенно касающихся других людей — они обесцениваются, воспринимаются как одинаковые взаимозаменяемые объекты, через механизм проекции их пытаются видоизменить и использовать, пока это не доведёт их до состояния фарша.

Аналогичный подход повсеместно используется не только для представлений, но и для энергии влечений, чьи потоки должны быть повёрнуты туда, куда нужно регулирующей инстанции, вероятнее всего Злому Духу. Даже если эти потоки должны быть направлены вспять, грозя распадом субъекта. Но есть то, с чем совладать становится сложнее, и что проще забыть и слить в канализацию вытеснения и отрицания. Оттуда, впрочем, все накопившиеся и клеймённые метой инфантильности содержания склонны вырываться бесконтрольным аффективным взрывом. А отсутствие необходимой энергии в нужном месте приводит к унынию и апатии. Всё это сопровождается острыми болезненным переживаниями, которые могут проявляться крайне разнообразно, но чаще в пределах перехода самоуничтожительной депрессии к разрушению всего вокруг, когда одна часть психического идёт войной на другую. Прорывы запрещённых содержаний и вспышки конфликта то и дело ломают железобетонные руины Я и создают бреши в Стене. Когда же силы правопорядка одерживают верх, то всё приходится отстраивать заново снова и снова.

Отдельного внимания заслуживает самая тиражируемая песня фильма о бунте инфантильных анархических влечений против деспотии контролирующей инстанции. «We don’t need no education. We don’t need no thought control». Как сказал мне один англо-лингвист, и я готов поверить, что он прав — двойное отрицание, не свойственное этому языку, здесь использовано для усиления сообщения. То есть нам вообще никак не нужно образование и контроль мыслей. Несмотря на излишнюю категоричность, мы исчерпывающе видим ужас ущемлённого положения и ущерб, которым подвергаются влечения и представления в лице школьников. Бороться и сопротивляться этому совершенно кажется естественным и необходимым просто чтобы выжить. Контроль мыслей отсылает нас к синдрому Кандинского-Клерамбо, любимого Лаканом, при котором субъект воспринимает собственные мысли и действия отчуждёнными от себя, приходящими откуда-то ещё. Подобное состояние совершенно естественно для того, кто разрушен изнутри и через бреши в Я ясно чувствует чужеродную силу, подчиняющую его своей воле, и часть субъекта может быть крайне недовольна таким положением дел.

Но в приведённой фразе можно увидеть иное чтение. Столь активно отрицание наводит на мысль, что что-то здесь не так, а аннулируя избыточное отрицание, мы видим уже зов о необходимости воспитания и контроля. С одной стороны, ситуация субъекта кошмарна и ни в коем случае его не устраивает, но, с другой, он ведь не способен функционировать иначе, потому что тогда развалится вообще всё. Обе крайности гибельны, обе угрожают, что субъект развалится, растёкшись ли из-за сломанных границ, или будучи удавленным чрезмерным сдерживанием и лишённым жизненных сил.

Любопытно, что в кадрах с учёбой и переработкой мы видим преимущественно совсем ещё детей, тогда как погромы устраивают скорее подростки. Детское в связке с творческим представлено более поддающимся относительно мягкой репрессии и управлению, оно имеет возможность контролируемо проявиться и с ним можно хотя бы как-то взаимодействовать. В то время как подростково-юношеский аффект и неизменная сексуальность, прямо, а не опосредованно связанные с Хаоснованием и Иным миром, представляются разрушительными и низменными по своей сути (а это на самом деле не так). Они табуируются, загоняются в резервации, а их проявления жестоко уничтожаются. И в любом случае все эти меры носят лишь временный характер и затем всё возвращается через спонтанные взрывные прорывы.

Momma’s gonna make all of your nightmares come true

Наконец-то мы видим взрослого Пинки, ему плохо и он не может дозвониться до жены. Он желает близости с ней, но ограничивается эротической фантазией. В фильме часто появляется сюжет с неуспешной коммуникацией между главным героем и его женой, связанный, вероятно, с предшествующей безуспешной коммуникацией отца Пинки. Немного позже мы вернёмся к этому, а тем временем история возвращается в прошлое к юному субъекту. Он прекращает унылые школьные дела, ненадолго отрываясь от диктата Сверх-Я, закуривает и смотрит на девушку в окне. Он пытается, как может, дать волю своим желаниям и выйти за границы запретов, но попытка прерывается появлением матери, главного представителя авторитарной власти. Только Сверх-Я знает, что нужно делать, и только к его мнению следует прислушиваться ничтожному Я.

Впрочем, едва ли Мать воплощает собой Сверх-Я, скорее она стоит за ним, как это демонстрирует образ матери-жены Учителя. Патриархальное Сверх-Я как раз формируется в ответ на матриархальную угрозу уничтожения, тёмные и притягательные объятия смерти, позволяющей избавиться от тягостей жизни. Мать Пинки занята оберегающим пожиранием чада, и лучше него знает, чего ему желать, упреждая все возможные опасности. Соответственно и Сверх-Я выступает лишь функцией оберегания, возникающей в связи с материнским объектом. Мать уберегает чадо от него и от себя самой в нём. Но какой бы они ни была удушающей — только к ней и можно обратиться в отсутствие другой родительской фигуры и только через неё можно отгородиться от сонма грозящих уничтожением плохих внутренних объектов, забравшись к ней в постель.

Но Мать сама по себе не менее опасна. Эта Извечная Тьма, заполонившая субъекта изнутри, грозит уничтожением, не отпускает героя и не выходит из него, заполняя внутренности и воображение. Так он лишается возможности становления самостоятельным субъектом. Из материнской фигуры не появляется достаточно сильной Души и не возникает возможности сколь-нибудь сильного и устойчивого любовного переноса, обеспечивающего появление другого объекта любви помимо матери. Это дополнительный вклад в конструирование Стены, которая оставляет немощную Душу субъекта по Ту сторону от Я.

Душа традиционным сказочным образом представлена в фильме в виде жены Пинки. Как раз о невозможности взаимодействовать с собственной Душой сообщают сцены с неудачными звонками и тем, как Пинки просто не замечает свою избранницу. Однако Душа продолжает существование даже вдали от владельца и иногда напоминает о себе. Но в основном её не видно и не слышно, она остаётся неузнанной и недоступной. В связи с этим примечательно, что в трёх измерениях жизни Жена героя встречается только Здесь, как реальная жена Пинки, и Там, как фантасмагорическая бестия. Душа отсутствует в собственно душевной жизни субъекта, да и как ей может найтись место на карте военных действий. И раз она выпадает из области представлений, то что может быть удивительного в проблемах взаимоотношений супругов.

Жена обращается к Пинки: «Is anybody in there?». Почти то же мы услышим впоследствии, но этот вопрос будет задавать уже сам герой, когда в своей рефлексии дойдёт до возможности самостоятельно обращать этот вопрос к происходящему в нём. Сам факт этого заведомо безответного вопрошания напоминает о том, что внутри у рассматриваемого субъекта привычная пустота, но пустота скуки, а не сущностная Пустота, и больше всего он боится, что нечто оттуда всё-таки ответит ему. Сейчас же Душа старается, заведомо сомневаясь в успехе, найти отклик в супруге. Она посылает запросы в то место, где должно быть его Я, но если слышит ответ, то только эхо.

В итоге Душа, не выдерживая насилия и игнорирования, уходит прочь, окончательно исчезает из видимости, становясь бессознательной. Теперь Она – это тоже то, что есть у кого-то другого, в соответствии с нарциссической психосхемой. К кому уходит Душа? К некоему взрослому, в отличие от инфантильного Пинки, социализированному, активному, способному ко взрослым сексуальным отношениям, к тому же борцу против войны. Даже ограничиваясь текущими нашими знаниями о герое, легко заметить, что этот тип ему полностью противоположен, воплощая собой Тень Пинки. С Тенью и сливается в сексуальном акте его Жена/Душа, также становясь теневой, подобно тому, как Персефона была украдена и стала богиней в Мире Мёртвых, а как говорят, этот миф близок нашему субъекту, будем ли мы его называть нарциссичным или пограничным.

Не останавливаясь на достигнутом, Тень занимает дом Пинки, и ему остаётся жить в отеле чёрт знает где. Части субъекта одна за другой отваливаются от Я, пропадая в бессознательной тьме. В итоге для Я уже не остаётся места в собственном доме, и субъект перестаёт понимать и контролировать происходящее с ним, а ведь у него и до этого всё было плохо. Без даже той ничтожной связи с ушедшей в тень Душой субъект остаётся абсолютно одиноким и беззащитным, регрессируя до своего исходного состояния покинутого обнажённого младенца и сжимая в руке уже ненужную и всегда бесполезную телефонную трубку. Нет Души, нет дома, нет себя, только ничтожность и уязвимость.

What shall we use to fill the empty spaces where waves of hunger roar

Перед потерявшим надежду Пинки наконец-то воочию предстаёт воздвигнутая им Стена. И снова происходит переход на психотический уровень, потому в Этом мире никакой Стены ясно дело нет, — она проходит через проклятый мир Я, составляя его, а при взгляде на Иной мир это обычно единственное, что Там вообще видит субъект. Обращённому Туда вниманию предстаёт почти порнографическая сцена слияния двух цветков. И без того зловещая, она превращается в кошмар, а пара голубей улетает прочь, давая понять, что ничего святого здесь больше не осталось, только инфернальный ужас. Взаимные атаки цветков переходят к трансформации одного из них в Пожирающую Вагину, а затем в крылатого Злого Духа. Теперь ясно, что две эти грандиозные фигуры связаны, но каким образом? Сам факт трансформации одной в другую ещё не говорит ничего точно об их идентичности или преемственности, хотя если вспомнить уже упомянутую процедуру инициации шамана, то Хищная Птица – это ещё и Мать, неясно, впрочем, чья именно. То ли это удивительное совпадение, то ли кто-то из создателей читал текст Элиде о шаманизме, и второе куда более вероятно. Исходной сущностью, вероятнее всего, является именно Чёрная Птица, чем бы она ни была: посланником ли инфернальной стороны сакральности, тёмным двойником Духа или воплощением самой Изначальной Тьмы, давшей начало всему сущему. За ней следует материнская фигура, Великая Мать, порождающая и пожирающая своих детей. Она даже в большей мере связана с Хаоснованием, выступая его воплощением, тогда как Птица-Дух – это именно агент, посредник. И уже затем идёт убийственная Душа, персональная Пожирающая Вагина, отсылающая к материнскому чреву, но не идентичная ему. Вводить здесь иерархию духов всё же бессмысленно, тем более, что в принципе это всё одна и та же триединая сущность, с которой у субъекта серьёзные проблемы.

С одной стороны, предыдущая сцена — это очередной логический такт выстраивания Стены. Нам было показано уже несколько таких тактов, и очень важно их уловить, потому что из этих эпизодов складывается История — мифоистория субъекта, а знать её жизненно важно. Но если говорить о реальном живом субъекте, то он никогда не находится в ситуации одного из тактов – Стена всегда уже стоит перед его внутренним взором. Она никогда не строится, она всегда уже есть, появляясь молниеносно вместе с субъектом, как молниеносно появляется вообще всё, относящееся к субъекту, или, говоря иначе, в каждый момент истории Стена строится заново, оставаясь всё той же Стеной, что была в прошлом и будет впредь. Это напоминает о двух важных фактах. Во-первых, в Ином мире ничего никогда не происходит в принятом смысле, потому что Там всё уже случилось, случается и ещё только случится. Во-вторых, не существует никаких первичных, вторичных и десятеричных травм. Всегда есть просто субъект, у которого что-то обстоит каким-то образом.

А теперь немного о самой Стене. Мы уже знаем где она – в проклятом мире, разделяя его на части, и отделяя целиком Иной мир от мира Я. Что же касается её устройства, то она построена из всего подряд. В ход идут почти все представления, которые были отброшены субъектом, а в нашем случае это потрясающе много представлений. Поскольку используемые представления – это в основном воспоминания, а воспоминания, тем более отброшенные – это мертвецы, то мы можем уверенно сказать, что Стена построена из мёртвой плоти, костей и воющих душ, до которых больше никому нет дела. У нашего субъекта нет Мира Мёртвых, вместо этого у него есть Стена и никакой памяти. Но не только воспоминания стали кирпичами. Особый акцент сделан на представлениях, сопряжённых с социальным успехом, всем посюсторонним, связанным с грандиозностью и раздуванием Я, а также массы равнобессмысленных, навязчивых и во многом перфекционистских мыследействий. Мы видим это как в содержании видеоряда, так слышим в параллельной песне, которая заодно добавляет замечательный смысловой слой о заполнении голодной пустоты всеми этими вещами, действиями, идеями, и о раздувающемся от происходящего пузыре грандиозности-эксгибиционизма. Это алчная и гнетущая пустота соответствует Пустоте в центре субъекта, а её заполнение эквивалентно строительству Стены, потому что на самом деле пропасть принципиально бездонна, но ничто не исчезает в никуда. Субъект, для которого отрезано всё «внутреннее», все смыслы и функция воображения, обречён на захватнически-безграничное распространение вовне своего «конкретного» Я, стоящего спиной к стене. Одновременно это игнорирование потери того, что осталось в прошлом позади него, в том числе и самого себя, и игнорирование самого факта существования Стены и чего-то за ней, а также попытка отвлечься от пребывания под постоянной угрозой катастрофического прорыва чего-то Оттуда, встречи с тем, что-по-Ту-Сторону, слишком реальным для скользящего по поверхности героя.

Построение стены сопровождается живописным воплем. Воплем Я, субъекта, чего-то Оттуда, всего сразу – неважно. Он подчёркивает чудовищность и фатальность происходящего с героем, для которое всё живое и настоящее осталось снаружи от Я и отделено от него непреодолимой преградой. Всё оставшееся при Я живое и созидательное обращается в мёртвое и деструктивное. Разрушается храм, из которого выстраивается нечто похожее на казино (если, конечно, мне не показалось) — сакральное через деструкцию и расщепление обращается в нечто максимально противоположное, в золотого тельца. Это не просто драма героя, но космическая драма, повторённое Грехопадение, в котором ещё один смертный уклонился от судьбоносной встречи и лишился себя, впал в тьму. Став себе ложным правителем, рабом демонов в падшем мире, тюремной камере психосомы, состоящей из стен без дверей.

Пока что остаётся загадочным смысл молотка, вырастающего из происходящего безумия. Он уже эпизодически встречался и развёрнуто появится в будущем, тогда и попробуем с ним разобраться. А пока что им разбивают витрину, чтобы заполучить пресловутые меты социального успеха в виде бытовой техники. Наш герой дичает.

Will some woman in this desert land, Make me feel like a real man?

Сексуальность у тела, лишённого Души, вырождается в похоть, но даже она не является собственностью субъекта, а вынесена вовне и представлена толпой поклонниц-ш**х. Но это единственное, что способно проникнуть через уже окрепшие баррикады Я, минуя многочисленных полицейских и агентов, и добраться в итоге до оставшейся от него видимости. Здесь мы находим причины распространённой вульгарной, а подчас и инцестуозной эротизации фантазий и действий у реальных субъектов, подобных Пинки. Он воображает и пытается отыграть попытку связи с отделёнными от него пропастью внутренними объектами, но его представления об этом ограничены вездесущим расщеплением, в котором исчезает смысловая наполненность и хоть какие-то отношения, и остаётся только телесная близость, которая оказывается ему уже и не нужна. Пресловутая телесная близость замещает собой для нашего субъекта многие формы связи как со внешними посюсторонними, так и со внутренними объектами, после чего субъекту остаётся удивляться, как и зачем здесь оказалась эта особа, и злиться, что она нарушила его личное пространство, потому что фантазии всегда оказываются лучше и безопаснее реального Другого. Субъект ещё надеется, что эротизированная имитация близости сможет вернуть ему жизнь в бесплодной пустыне его мира так же, как некогда оживляла или должна была оживлять и связывать с миром Душа. Но, похоже, это не самый перспективный выход.

Why are you running away?

Ш**ха — это не жена, а воплощённая сексуальная фантазия на тему Жены. Под таким прикрытием может выступать и часто выступает признанная мёртвой Душа. Хотя бы в таком падшем виде Она пытается достучаться до Я, подобно гностической Софии, падшей в мир, чтобы спасти смертных и вывести из проклятого мира. Но она не находит признания и вызывает взрыв ярости. Неясно, то ли это попытка преодолеть изоляцию открывает возможность для ненаправленного выплеска затаённой ненависти, то ли это месть Я покинувшей его Душе, ведь герой уверен, что это его бросили, а не он. Месть, которая никак не может попасть в цель, ведь как таковая Душа всё ещё недоступна, будучи погребённой далеко Отсюда в Землях Мёртвых, о которых Я даже ведает даже. Здесь Она лишь призрак.

В пароксизме разрушения Пинки ломает приобретённые к этому моменту атрибуты социального успеха и соответствующие надстройки Я, после чего ненависть оборачивается против самого себя. Полученная Пинки рана оказывается повторением другого ранения – окровавленной отцовской руки, и обе они по сути одна и та же травма, стигма, связанная с началом истории субъекта, открывающаяся вновь и вновь в соответствующих случаях. Интересным образом травма руки здесь перекликается с аналогичной ампутацией героя Люка Скайуокера. В обоих фильмах герой сталкивается со смертью отцовской фигуры, с фигурой Мёртвого Отца, пусть даже в Звёздный Войнах отец формально всё ещё жив. И это не только напоминание о лежащем на детях бремени за грехи родителей. Прежде всего речь здесь об идентификации с родительской фигурой с учётом, что эта воображаемая фигура исключительно негативна и мертва. А поскольку идентификация неизбежна, то перед субъектом встаёт угроза необходимости собственного умирания с переходом на «тёмную сторону» вслед за манящим родителем. Дарт Вейдер, что интересно, полностью аналогичен экзальтированному Диктатору Пинки, оба они деструктивные тираны, привлекающие внимание мрачно-величественные и опустошённые ходячие доспехи. Рана, таким образом, становится компромиссным образованием, фрагментарной гибелью субъекта, лишь частично затронутого Той Стороной. И если Люк на этом и остановился, то для Пинки всё только началось, и за порезом последовало оскверняющее заражение и отожествление с пустым образом мёртвого родителя.

Настало время обратить внимание на телевизор, притягивающий к себе взгляд героя на протяжении всего фильма. Он появляется в кадре достаточно часто, то и дело разрушается и восстанавливается вновь. Взрослый Пинки, судя по всему, проводит уставившись в него почти всё свое время. Перед нами экран фантазий героя, воспринимаемых, как и почти всё, в качестве внешних по отношению к нему, не присвоенных себе. Так субъект бережётся от травматичности миров внутри и снаружи, выставляя экран безопасного фантазирования, а в особенности ностальгирования по своей истории, какой она могла бы быть, на что указывает старый фильм о Второй Мировой. Причём в конечном итоге фантазии всегда отсылают к одному – к Потерянному Раю, в который ведут все мечты нашего страдальца, к блаженному отсутствию. Наш субъект способен обрести покой только в смерти или во сне, но, всё никак не желая умирать, он настойчиво пытается видеть сны. Но даже эта возможность закрыта от него Стеной, поэтому он моделирует сновидения своими силами, проецируя вовне одни и те же отвлекающие успокоительные сюжеты. В случае реального субъекта это будет отвлечение на грёзы, созданные чужими руками, пустое прокручивание сюжетов из памяти и собственные фантазии, содержательно часто крайне скудные. Происходящее напоминает нам о бесполезности отгораживания от Ограждения, и пытаться отвлечься отрицанием с фантазиями на тему «как-будто-всё-в-порядке-я-просто-устал-и-смотрю-на-экран». Стена и То-Что-За-Ней рано или поздно всё равно завладеет вниманием Я, и тогда Я завопит от отчаяния и ужаса. Хотя наш субъект всё равно никуда не может деться от своей тяги выпасть в режим грёз, а в не столь больших дозах это даже может быть полезно в качестве успокоительного.

Переключив поток разрушения на себя и разбив окно, что должно бы наконец поспособствовать связи с пространством за пределами Я, Пинки кричит: «Next time, fuckers!». Но никто в городе этого не услышит или не придаст значения, яростный вопль остаётся повторением безответного младенческого крика и очередным неудачным коммуникативным актом. Разбитое окно не становится брешью в Стене. Но что значит эта фраза? Что чья-то попытка навредить герою провалилась. Поскольку в комнате никого, кроме ш**хи, не было, то речь, скорее всего, о чём-то другом. О том, что преследует субъекта в воображении, о его паранойяльном бреде, в котором ненавистные разрушительные внутренние объекты, прорвавшись через проход, открытый Теневой Душой, переполнили психическое деструкцией, едва не доведя до самоубийства. Это обращение даже не столько к объектам, сколько к самой угрозе распада. Пинки вроде даже удержался и не сиганул вниз, зная при этом, что рано или поздно уступит их натиску. Но на самом деле он уже проиграл. Пинки следует за своей Душой в Царство Мёртвых и погружается в бассейн, чтобы в агонии умереть, истекая кровью и искупляя грехи человечества. Он пытается принести себя в жертву Богу, не догадываясь, что адресат давно мёртв. Воплощённая меланхолия. Несмотря на заведомую безуспешность жертвоприношения, герой продолжает подражание Христу и благополучно спускается в Ад, где ему снова наглядно демонстрируется исходная форма того, чем стала Душа субъекта — угрожающей змее-цветко-богомоло-пожирательной-вагиной-с-крыльями. За этим монстром Пинки свою жену уже точно не может узнать и испытывает только панику. Душа бросает попытки что-то изменить, и окончательно покидает своего владельца, и становится ещё одним из легиона преследующих субъекта демонов.

I have seen the writing on the wall

Вернувшись после очередного бесплодного спуска в Бездну, герой четырежды (магическое число, не иначе) уничтожает гитарой телевизор, пытается разорвать пелену Майи инструментом своего творчества. Действительно, творчество может быть отличной, если не единственной возможностью для возвращения себя себе и контактом с тем, что осталось за Стеной, медленно и по частям. Но в показанном варианте явно что-то делается не так и приводит лишь к возрастающему отрицанию и дальнейшему расщеплению. Творческое, которое к настоящему моменту герой способен употреблять исключительно для направления эксгибиционистских влечений рок-звезды и поддержания иллюзорного величия, закономерно отправляется к прочим кирпичам в Стене. Да и сопряжение творческого с деструктивным не могло в приведённом случае довести до добра – здесь и без того слишком много разрушения и слишком мало попыток создать что-нибудь, кроме Стены, давно уже ставшей самостоятельным центром притяжения психоструктуры и в посторонних усилиях не нуждающейся.

Урон уже нанесён, и теперь не осталось даже защитного экрана гипнотических сновидений наяву. Пинки разрушил последний, пусть даже весьма жалкий, рубеж обороны, и, чтобы выжить, ему остаётся только идентифицироваться с агрессором, самим источником разрушения. С источником как таковым идентификация, конечно же, невозможна, Он никак не представлен и бесформен, но вполне допустима с его агентом – Духом Зла и Тьмы. Субъект становится собственной Пожирающей Матерью и Мёртвым Отцом. Отождествление Я с сущностью такого порядка имеет два прямых следствия. Во-первых, происходит предельная активизация нарциссической психосхемы в её грандиозном аспекте, ведь Я становится божеством, все люди становятся существами ниже его, и в его воле теперь их судьба, жизнь и смерть. Теперь субъект уверен, что одной своей волей способен творить миры и распылять их. И, во-вторых, герой сходит с ума, потому что смертный не в состоянии интегрировать в себя подобное, тем более, что об интеграции речи не идёт, и Я, сливаясь с Тёмным Духом, переключается на чуждую логику Иного мира, не понимая этого и полагая, что рассуждает в соответствии с порядками мира Этого. Субъект становится одержимым тираном. Некоторым реальным субъектам даже удавалось достаточно долго функционировать в таком режиме и вполне успешно претворять Здесь в жизнь своё безумие. Идентификация – это явно не подходящий способ взаимодействия с Чёрной Птицей. И всё это очередной такт возведения Стены.

There’s nothing you can say, to make me change my mind

Сигарета в безвольной руке Пинки, ставшая столбиком пепла, но не распавшаяся, становится прекрасной метафорой выжженного мёртвого фаллоса, лишь имитирующего могущество бессильного мёртвого Отца и самого субъекта, изображающего то, чем он был, мог или мечтал быть, но состоящего из безжизненного пепла и праха. Он не был, кастрирован пожирающей вагиной, он был ей сожран и выблеван, став отвратительным ей и самому себе. В нём укоренился переполняющий его священный ужас, и, чтобы сбежать и спастись, герой обратил свою потенциальную созидательную силу и власть во власть разрушительную, став омертвевшим и выгоревшим изнутри. Лишившись воображения, других людей, миров Здесь и Там, потеряв самого себя, субъект остаётся изолированным в пустой крепости посреди пустыни разума. Перед ним нет ничего кроме Стены, и он без особого энтузиазма всматривается в преграду, за которой сокрыто всё необходимое, но оказавшись Там, оно стало преследующим и опасным. Пинки окружают подвешенные объекты в пространстве, такие же, каким стал он сам, кирпичи для Стены. В жестоком проклятом мире не осталось ничего, несущего в себе хотя бы отблеск смысла, и так и не способный измениться и изменить мир субъект апатично покидает мир и прощается с живым трупом, которым стал.

Is there anybody out there?

Герой снова совершенно гол, беззащитен и выставлен напоказ, хотя кому на него здесь смотреть. Он ищет проход в Стене, атакует её, потому что изоляция и одиночество невыносимы, и вопрошает, есть ли кто-нибудь снаружи, существует ли вообще что-то по-Ту-Сторону его клаустрофобически мизерного мирка. Но ответа оттуда он дождётся только впоследствии, и едва ли это будет то, чего он ожидал, хотя что уж тут ещё терять. Повторение теперь уже присвоенного себе и идущего от субъекта вопрошания сообщает нам ещё один факт об устройстве субъекта вообще: Иной мир не склонен являть себя самостоятельно, сколько ни проси о знамении свыше. Это может быть очевидным, но многие продолжают надеяться. Напрасно. Некоторые делают из этого вывод, что Там ничего нет, как нет никакого Там. В действительности же для того, чтобы нечто Оттуда проникло к Я, нужно нечто большее, чем хотение человека. Прежде всего нужен достаточный экстренный повод, что бывает редко, или эквивалентное ему наличие канала связи. А базовым условием создания этого «канала», проёма в Стене, является вера субъекта в то, что Потустороннее в принципе есть. И я сейчас всё ещё не говорю о привидениях в заброшенных особняках, я говорю о Вере. Сакральное нельзя призвать, можно только дать шанс проявиться. Таким образом, поскольку вопрошание субъекта это ещё не вера, оно предполагает, что чего-то Там может и не быть. И априорный скепсис отнюдь не способствует успеху, врата остаются закрыты и невидимы. Да, герою плохо, он в отчаянии и от него уже мало что осталось, но одинокий глас вопиющего в пустыне обречён остаться без ответа, покуда он уверен, что одинок и пребывает в пустыне. На то и отрицание, чтобы не видеть и не слышать. Сомнение в вере означает всегда отсутствие веры вместе с тщетным желанием верить. Это состояние безвыходно, и именно в нём застыл наш субъект, уверенный, что это не его барское дело быть инициатором проведения священного телеграфа.

Из руин своего жилища Пинки пытается искусственно и с маниакальной навязчивостью выстроить что-нибудь похоже на связное Я и восстановить утерянные соединения между представлениями, чтобы сохранить хотя бы видимость наличия структуры. Но наш герой всегда обречён на неудачу, и эта попытка не исключение. Завершается всё долгожданной, но негативной трансформацией субъекта, антитрансформацией, когда святое и пустое место Я занимает Злой Дух. Что приводит к стиранию всех доступных мет телесности и сексуальности. В нарциссическом торжестве Пинки пытается превратиться в ангела (падшего, конечно же) и превращает своё тело в безликий сосуд, как можно более соответствующее вместилище для демонической сущности, чуждой этому миру и преисполненной желания продолжать разрушительное продвижение, которое должно теперь расползтись по Вселенной, потому что в проклятом мире героя нет ничего, что могло бы его уравновесить. Врата Ада открыты, а открываются они всегда только в субъекте.

When I pick up the phone, there’s still nobody home

Дальше для закрепления впечатления демонстрируется в основном уже сказанное. Не утвердившись ещё окончательно в новом статусе, хотя и обременённый уже одержимостью, Пинки один за другим сменяет каналы грёз, не находя уже малейшего удовлетворения в этом процессе. В песне тем временем перечисляется список вещей, которые вроде бы причастны к субъекту, но потеряли окрашенность, осмысленность и связность с героем и между собой, обратившись в гомогенную массу кирпичей. В психическом остались только выжженная земля и колючая проволока – вот и всё, что не стало Стеной и не кануло в Лету. Ребёнок встречает собственную пустую оболочку. Теперь Пинки может свободно предстать перед собой ребёнком, которым он всегда и оставался под заиндевевшей маской.

Строчка «And I got a strong urge to fly, But I got nowhere to fly to», напоминает нам о нарциссической увлечённости полётом, и о летучем Духе, которым одержим герой. У него действительно есть желание летать, но тотальное расщепление сделало невозможным движение Духа в этом плоском (если не одномерном) пространстве субъекта, от которого осталось фрагмента полтора. В глубине же, под психической пустыней, в крохотном остаточном закутке юный Пинки находит пустой госпиталь, где все здесь уже давно мертвы. И сталкивается с тем, кем стал субъект — с одержимым безумцем в забытой больничной палате. С отвращением и ужасом он отшатывается и убегает прочь. Так вновь проваливается попытка историзации – прошлое субъекта отторгает его настоящее. Причём отторжение закрепляется дважды, когда при второй встрече взрослый Пинки уже вовсе не замечает юного себя — его корни растворяются в забвении.

Wrong, do it again

Дальнейшая, несколько неожиданная сцена, выглядит как торжество мира – солдаты возвращаются на родину. Субъект приходит в себя после пережитого, не зная толком о том, что в нём укоренилось. Ему кажется, что теперь всё наконец-то в порядке, Пинки восстанавливает силы и уверен, что теперь-то он заживёт как настоящий человек. Но что-то не так, чего-то не хватает, несмотря на удовлетворительное душевное состояние. Перед нами временная ремиссия. Хотя субъект уверен, что настал долгожданный мир, но на деле это торжество невидимого врага, уже полностью оккупировавшего территорию. Воевать больше не за чем, война действительно окончена, но герой её проиграл.

Интересно, что в предшествующих сценах войны как в Ином мире, так и в мире Я отсутствуют фигуры врагов. Мы видим, как войска субъекта, выглядящие людьми, рвутся в бой, прячутся в окопах, гибнут, возвращаются на родину, но мы не замечаем ни одного вражеского солдата. Не видим мы их потому, что нет никаких вражеских солдат, есть Чёрная Птица и сила разрушения, скорее стихийное бедствие, катаклизм, а не конкретный враг, с которым можно бороться. Субъект уверен, что внутри него ведётся битва хороших с плохими, но на деле его игрушечные солдатики воюют даже не с мельницами, а ветром, с Духом и потоками деструктивной силы. Понятно, что победить таким образом такого врага даже не представляется возможным. Пинки был обречён с самого начала, не поняв, с чем столкнулся и что этому можно противопоставить. Более того, он был обречён уже потому, что принял инициирующего трансформацию посланника Преисподней за врага и начал ему противиться. Посланник, в свою очередь, стал вести себя так, как теперь от него ожидалось. Чёрная Птица всегда была и оставалась Белым Голубем. Трагическое неузнавание, фундаментальная ошибка – вот ещё одна большая тема всей этой истории. Так же, как и нахождение всего не на своих местах. Но, в оправдание Пинки, разве мог он верно распознать пришельца и увидеть в посланнике Иного мира что-то кроме врага, когда с его появлением связана смерть Отца, одиночество, разрушение всего, что было привычно и дорого, и безграничное циркулирующее страдание.

Взявший на себя управление психическим, Злой Дух неспешно и методично возвращает на исходные позиции всё, что ещё осталось, собирает в бессознательной тьме под своей эгидой осколки Я, чтобы под видом гуманитарной помощи столь же неторопливо осквернить и переделать доблестных солдат в беспрекословно верных и фанатично преданных рабов. Теперь ничто не мешает грандиозному разрастанию Я, захваченному Демоном, с продолжением завоеваний, выстраиванием новых защит и укреплением Стены от других угроз Оттуда. Из пепла восстаёт и Учитель, большой специалист по переделыванию, сообщающий, что прежняя попытка не удалась и необходимо всё сделать заново, заново выстроить разрушенную структуру Я, что и продолжается раз за разом, пока инфицированное Я не достигнет мегаломанического совершенства под неусыпным контролем вечно недовольного деспота.

The child is grown, the dream is gone

Герой временно изолируется от мира, пока в нём совершается невидимая трансформация, скорее даже мутация, хотя присутствие других людей продолжает быть необходимым для подпитывания ими. Весь ход процесса сопровождается защитным комфортным обезболиванием – игнорированием происходящих изменений, которые иногда всё же прорываются и вызывают крайне болезненные спазмы как из-за масштабов изменений, так и из-за самого факта пронизывания субъекта тлетворно-едкой порчей.

Параллельно этому происходит обращение к соответствующему ситуации эпизоду из истории (или мифоистории) субъекта. Юный Пинки пытается сохранить и оживить нечто примитизированное до вида крысы, но крайне важное, возможно то самое, что утекло в канализацию Иного мира. Слабая естественная живость субъекта дохнет, вернувшись к отбросам реки вечности, куда принуждает её отбросить Мать. Основная часть сопутствующей песни именно об этом, о смутном намёке на эпизод в истории субъекта, когда было потеряно что-то важное. Когда была разрушена маленькая, слабая и жалкая жизненность субъекта, которую он не смог сберечь. Как и со всеми событиями, показанными как события из детства, следует иметь в виду, что это не посюстороннее прошлое реальное субъекта, а его впечатления, отсылающие к прошлому и детскому как таковому. Маркирует крысу как оброс Мать, но само отбрасывание осуществляется руками субъекта, то есть с оглядкой на отношение материнского объекта субъект сам делается отбросом в своих и общественных глазах.

С вышесказанным непосредственно связано и то, что особенная боль у субъекта возникает в связи с тем, во что он обращается – в нечто антропоморфное, состоящее из червей и покрытое мерзостной коростой. Субъект отвратителен себе внутренне и внешне и чувствует себя состоящим из очевидной всем гнили. Он переживает себя как чудовище, лишь отдалённо подобное человеку. Отвращение к себе вообще особенно важно для нашего субъекта, поскольку его проявления наиболее наглядны и «реальны», а он ведь у нас не верит ни во что эфемерное, и он мечтает как можно скорее избавиться от самоотвращения в противоположном полюсе восхищения и сияющего великолепия.

I got me some bad news for you, Sunshine

Наконец-то последний такт возведения Стены и формирования психоструктуры завершён. Герой обращается в одержимого диктатора-эксгибициониста, бесконечно торжествующего над окружающими, которые уже не претендуют на статус таких же людей, как субъект, но являются полезными, бесполезными или вредными объектами, а также наблюдающей публикой. В своём воображении субъект теперь безгранично могущественен, способен убивать одним лишь словом всех подозрительных и неугодных, а учитывая непрекращающийся процесс проективной идентификации, с вынесением вовне всей внутренней враждебности, численность врагов будет только возрастать вместе с мнительностью и паранойей. Столь же часто проявляется и чуть более простое обесценивание.

Настало время обратить внимание на молоток и разобраться с тем, что же это за орудие пролетариата. Прежде всего это инструмент, с его помощью обычно что-то конструируют. Это ведь не кувалда, чтобы ломать, а обычный такой молоток, им гвозди забивают, то есть соединяют вещи друг с другом. Но вот что молотком не строят, так это стены. И молотки, которые мы видим на экране, — это нечто исходно созидательное, ставшее деструктивным, по аналогии с гитарой, которой Пинки разбивает телевизор. Марширующие и всегромящие молотки – это инструмент, функция, которая обрела самостоятельность и рехнулась; падший ангел, несущий гибель миру смертных вместо того, чтобы способствовать их восхождению. То есть это ещё одна форма того же, что представлено Голубем, обращающимся в Чёрную Птицу, это Дух, в функции которого входит связывание представлений друг с другом через Смысл (гвоздь мог бы быть любопытной метафорой смысла) и конструирование психоструктуры через связь с Иным миром, откуда он и явился. В его же юрисдикцию входит уничтожение устаревших фрагментов структуры для продолжения изменений субъекта. Ведь сакральный Иной мир и его агент Дух – это не нечто хорошее. И взаимодействие с ним может быть далеко не только невероятным счастьем, но ещё кровавым и липким раздирающе-опустошающе-выжигающим кошмаром. Соответственно, перед нами Дух, который, расщепившись надвое, действует и показывается только одной своей инфернальной стороной, став в воображении субъекта испорченным инструментом и его обладателем — злым демиургом-узурпатором, возгордившемся творцом кособокого проклятого мира. Вполне может быть, что дело не только в воображении субъекта. Что-то ведь всё-таки случилось на заре его мифоистории, что-то, приведшее к разрыву связи с сакральной реальностью, в результате чего Дух, оставшись в проклятом мире без инструкций Оттуда, начал действовать самостоятельно, постепенно сходя с ума и сводя с ума субъекта. Так мы получаем мир, созданный Дьяволом, пока Бог спал вечным сном.

You better run

Герой стал тем, с кем он так долго и безуспешно сражался — Пожирающей Матерью, Мёртвым Отцом и Злым Духом. Стал самому себе злым творцом, сотворившем себя во всей чудовищности и убогости, обратившем любовь в уничтожение, а инструмент созидания и красоты в грубое орудие разрушения. Ему, похоже, даже не пришлось убивать дракона, чтобы стать им, он стал им, когда тот его проглотил. Сцена с ночными погромами сообщает, что сперва радикальные изменения затрагивают бессознательное субъекта, приводя их в надлежащий вид, и уже затем происходит переход к более заметным, но менее основательным переделкам сознательного. Никто при этом ничего не строит, только крушит, а любовь табуируется, замещаясь насилием. Идентифицируясь с собственной Тенью, Я отстраняется от всего остального, преследуя, изгоняя и уничтожая. Подспудно герой продолжает считать происходящее и себя отвратительным и неприятным, о чём напоминают возникающие на мгновение кишащие червями кадры. Несоответствующим фрагментам Я остаётся только убегать, потому что этот мир уже не спасти.

Have I been guilty all this time?

Начинается триумфальное шествие преображённого Я при свете дня. Другая, потаённая часть субъекта в ужасе, но основная на вершине успеха, недосягаемая для невзгод и горестей суетной жизни, с которой она больше не имеет ничего общего, уже не скользя, а паря над землёй. Дети — волны инфантильной агрессии, курсируя по психоструктуре, топчут обессиленную куклу-Я. Всё застыло в предвкушении наступления тысячелетнего рейха, Небесного Царства в проклятом мире — застывших в горделивой позе вечных руин того, что уже не живо и не может умереть. Дальше можно было отправиться на штурм райских врат, но о них здесь никто не знает. Ожидание, однако, формулируется как ожидание Червей, которые маячили прежде на границе восприятия в виде отвратительного копошения. Мёртвое тело ждёт своего разложения, которое всё никак не наступает. Заполненный теперь энергией влечения-к-смерти субъект переживает себя как безусловно мёртвого, оставаясь фактически, со всей очевидностью, живым. Он стал нежитью, омертвевшим подобием живого и ходячим подобием мертвеца. Проклятый мир обратился в империю вампиров, постапокалиптический стазис живописных развалин, которые некому, нечем и незачем отстраивать заново, но и рассыпаться в пыль они не спешат. Субъект был пожран Матерью и расположился в могиле, вагинальном чреве, куда он вернулся и где его беззащитное бренное тело должны пожрать мерзкие черви — расщеплённые деструктивные объекты.

Мы обнаруживаем «настоящего» Пинки в туалете, он отброшен в коллектор бессознательного, временно отойдя от своей грандиозности. Здесь разворачивается игра возвеличивания-и-ничтожения. В ничтожении он обращается к некоему написанному им тексту – творчеству, связанному с обращением и совладанием со своим страданием, которое несмотря на все усилия, всегда остаётся и никуда не девается. Он хотел бы избавиться от униформы — жёсткой, ригидной и жестокой видимости себя, вернуться домой в спокойное и целостное состояние, уйти из зала от эксгибиционизма, жаждущего и страшащегося чужих взглядов. И мы наконец-то видим то, что покоится центре психоструктуры, то, чему снится всё происходящее в божественном сне — кровоточащего и слишком чувствительного младенца, червеобразную куклу, скользкий ошмёток, деформированное подобие человека, которое человеком так и не стало. Отвратительное – это то, что было отторгнуто телом, будь то экскременты, блевотина или выкидыш. И это явно последний вариант – живое существо, увидевшее свет раньше времени, отвергнутый младенец, вывернутые наружу живые внутренности героя. То, что было извергнуто и выброшено на заре истории. Это и есть потерянная Самость, скончавшаяся водяная крыса, «внутренний ребёнок», вызывающий у отстранившегося Я отвращение и отторжение. Это то, что заполняло героя всё время и теперь стало видимым – настоящесть, скрывающаяся за холодными глазами. В его фантазии он был отвергнут всеми, кого любил, и остался омерзителен и ужасен самому себе.

После обнаружения беспечным охранником (охранять при автократии Теневого Духа уже нечего и не от кого), субъект, подозревающий, что в чём-то виноват, отправляется на суд разоблачающего света рефлексии, проливающего свет на то, что происходит Там. Потустороннее наконец ответило на призыв героя и немилосердно обрушилось на него.

Over the rainbow, I am crazy

Печати снимаются, начинается Откровение и Страшный Суд. Монструозные обитатели Иного мира, великие и древние духи жаждут расправы над субъектом, заведомо уверенные в его виновности. Но действо должно пройти согласно протоколу Высшего Порядка, сколь бы театральным ни казалось происходящее.

Для начала слово даётся Обвинителю. Это паяц и трикстер, ведущий на шоу уродов. Ничего похожего на него в фильме ещё не появлялось и уже не явится. Откуда взялся этот тип? Я подозреваю, что это он всё и устроил с самого начала, всю эту фантасмагорию и страдания субъекта, приведшие к опустошению и руинизации. Он и был Чёрной Птицей, посланником Преисподней. Перед нами никто иной как Сатана из Книги Иова, Великий Обвинитель, Враг Человечества, Мефистофель, появляющийся из ниоткуда и исчезающий в никуда. Всё обставлено так, как если бы он решил проверить, как много испытаний и ударов судьбы способен выдержать смертный, и что с ним станет. История предстаёт совсем иначе, если исходить из того, что перед нами новое прочтение истории нового Иова, в которой он не только не успел ещё подтвердить свою веру во Всевысшнего, но вообще едва появился на свет, когда у него всё отняли. Герой оказывается жертвой космического спора и проверки Богом его веры. Проверки, которую он, как кажется, провалил.

Словно издеваясь, Прокурор-Мефистофель обвиняет Пинки в проявлении чувств и человечности. Это может показаться несусветной дикостью, но вполне соответствует внутренней логике субъекта, шаг за шагом пытающегося уйти от своих чувств и чувствительности. Его психоструктура Стены формировалась, исходя из этого принципа — чтобы уйти от переживания невыразимой боли через отрицание всего. И в этом есть особая хитрость трикстера, ведь, обвиняя субъекта, он таким извращённым образом возвращает ему то, от чего герой открещивался отрицанием, расщеплением и обесцениванием. Каждый такой возврат отброшенного вызывает острую боль и вспышку парализующего омертвения, тотального замыкания на себе. И эти провалы выглядят даже более безумно, чем происходящее вокруг.

На сцену выходит первый свидетель — Учитель. Подчинённое Сверх-Я, главный архонт, пытавшийся дисциплинировать героя, изменить в соответствии с требованиями Тёмного Духа. Но попытки реструктуризации, как выясняется, не увенчались полным успехом из-за влияния творчества и сопереживания неких других людей. Несмотря на форму высказывания, его можно счесть похвалой – субъекту удалось сохранить при себе что-то своё, и теперь творчество и связи с другими снова оказываются имеющими отношения к Я. Кроме того Учитель обвиняет Пинки в убийстве, но убийстве кого? Со всей очевидностью Самости-Младенца — того, чем субъект мог и был должен стать, справься он с выпавшим ему жребием. Но одновременно с этим и в убийстве Бога, непосредственно с Самостью связанного, ведь от него отвернулся субъект давным-давно, и это воспринимается как убийство. Субъекту возвращается его вина первородного греха — отвращение от сакрального и убийство Божественного Младенца, убийство и самоубийство.

Затем выступает Жена – теперь уже теневая Душа Пинки, вагино-богомоло-змее-скорпионо-соблазнительница, госпожа перевоплощений и чар. Она обвиняет героя в игнорировании — отказе признать свою Душу, её неузнавании и предательстве. Субъекту этим возвращается сама Душа как его потусторонняя часть. Дальше логически следует то, из чего Душа зародилась — Мать, пожирающе-удушающий деспот. Её обвинение – попытки героя сепарироваться, чтобы вырваться из инцестуозной связи в поисках другого любовного объекта, то есть самостоятельного становления. Герою возвращается его самостоятельность и вечное одиночество изгнанника.

После третьего (это тоже волшебное число) психотического приступа, Пинки заявляет о необходимости наличия двери в Стене. Он решил-таки, что Там что-то есть и набрался смелости столкнуться с ним и выбраться наружу. Как уже можно понять, «наружу» не только в смысле Этого мира других людей. Но Суд ещё не завершён. Настаёт очередь вынесения приговора Червём, яростным, страшным, жадным и завистливым. Он гипертрофированно огромен и его фигура смутно напоминает гениталии, хотя я не могу с уверенностью сказать чьи именно, так что нельзя исключать в этом отсылку к фигуре гермафродита, то есть совершенному единению противоположностей. В целом зрелище не из приятных, не зря же его назвали Червём. Но перед нами Судья, а кому полагается эта роль на Страшном Суде? Вестимо Господу. Именно так в воображении нашего субъекта оказывается представлена центральная фигура сакрального порядка, вроде как умерший Бог — отвратительный, обоеполый, орально-голодный монстр, непропорционально раздувшийся младенец. Потому что Самость – это и Отец и Божественный Младенец. Но здесь это младенец отвергнутый, выросший без связи с субъектом, которую он же и разрушил. Таким образом субъекта судит он сам, «настоящий» божественно-инфернальный Он, претерпевший чудовищные метаморфозы аналогично портрету Дориана Грея, только в этом случае портрет оставался неизменен, пока внешне менялся владелец. Это Другой Он, который сам над собой и поставил этот безжалостный эксперимент.

Начинается восстановление истории субъекта. События вновь обретают связность между собой, структура складывается по прообразу из Мира Снов. Стена разрушается. Но приятного в этом мало, и Вопль, сопутствующий разрушению Стены, напоминает о том, что она была не только ограждающей от страданий мира снаружи-и-внутри конструкцией. Стена стала каркасом психоструктуры, тем, за что удерживались все представления и что сдерживало порой опасные влечения. Стена стала самим субъектом – тем, что стоит между Этим и Тем мирами, но что перестало связывать их между собой. Пусть даже функционирование такой системы тяжело назвать достаточно хорошим, но это работало и защищало. И теперь всё, что скрывалось за ней, отколотое, отрицаемое, отброшенное, забытое и невидимое, обрушилось в несчастного героя. Разрушение Стены – это великая милость и самое страшное Его наказание. Совершилось запоздалое завершение инициации.

After all it’s not easy, banging your heart against some mad bugger’s wall