Страница:

7. Нико 2/2

Королева с Адамовым яблоком обречена на бесконечную боль. Когда ты слишком долго трогаешь его, чтобы оно скрылось внутри шеи, твои мышцы начинают безустанно ныть, напоминать об этом выпирающем меж вен проклятье. Ты начинаешь задыхаться и теряешь понимание: боль рождается от того, что ты – мужчина, и это внутренняя боль, или оттого, что постоянно мнешь шею в надежде избавиться от напоминаний?

Пока Нико была человеком – пусть и странным человеком – она не знала о такой вещи, как эвтаназия. В ее комнате нашлось бы достаточно вещей, чтобы лишить себя жизни. Но она не знала о том, что такое существует, и продолжала расти, запертая, гниющая заживо и замурованная в кожаный гроб мужского тела.

Теперь она знает…

…как знает, что такой ее создал Лунный свет и таинственный Отец. Те, кому молятся проклятые и педерасты, породил Нико с этим уродливым кадыком и этим черноватым от грязи отростком между ног. Противный господин Ночи создала Нико танцовщицей боли, – то есть по образу и подобию. И там, где индусские монахи говорят, что нужно разворотить себе кости и суставы, чтобы продолжить танцевать, игнорируя плоть и игнорируя боль, Нико не могла ничего игнорировать, она лелеяла в себе ненависть и злобу. Красные, раскаленные до предела внутренности обжигали ее нутро и выжигали его до черного. Дым горелого мяса и беспробудной ночи, беспробудной похоти.

Когда приходил Джекоб, она была растением. Растением, что танцует над своим горшком, с тонкими листьями-рук и бессловесным голосом. Как змея поднимается из темноты горшка по зову факира, Нико по зову лунного света танцевала, поднявшись над горькой правдой о собственной мужественности. О, влажные сны!

…любила!

Как дождь, окрашенный луной. Как дыхание спящего котенка на твоих коленях. И как мужчину. Совсем не такой любовью, что изображена потаскушной Девой Голода на «Свадьбе Бархатного Короля», где мужчина раздираем мыслью о дозволенности самого факта мысли и чувства. Не так, как на этой картине, где мужчина с горем в сердце – Джекоб Блём – любит мужчину. В Нико и ее мужском теле родилось к нему то истинно женское, похожее на холодную змею, похожую на медленно раскручивающего кольца удава – истинное женское чувство – полностью поглотить Блёма собой и погрузить его в свой бездонный желудок. Быть женой сумасшедшего, обожать его безумие. В темноте…

Когда Нико поняла все это – уже после Его гибели – она начала очень долгий путь. Ей казалось, что жизнь ее отныне, после яркого пожара, подобна жизни колокола. Тот просыпается несколько раз в день под верной рукой звонаря, и движется в своей жизни, оставаясь недвижимым и подвешенным на колокольне. Так и Нико, будто бронзовый колокол, вроде и искала Джекоба Блёма, но в своих поисках топталась на месте.

Везде, по всему миру, можно было найти сплетни и слухи о его имени и имени множества других. Тех, у кого множество, может быть и сотни имен. Бесконечное море имен поглотило ее.

Нико топталась на месте, да. Она сжевала себя печалью, и питалась ей, на десерт предпочитая маленьких девочек из провинциальных городков Штатов. Она кралась через мир и была похожа на циркового урода, который сорвался с цепи. В ее походке и жестах давно смешалось мужское и женское, или же давно не стало ни того, ни другого, и танцовщица с яблоком Адама на шее превратилась в жадное до мяса и рефлексии чудовище.

Ее пищей были многочисленные поклонники ЗОЖ, праведные ёбари малолетних, покупатели книг о правильной беременности: будь то смерзшиеся без чувств камни мужских сердец, которые впотьмах не разбирают в Нико мужчины и берут ее силой; женщины, нашедшие в ее согнутом позвоночнике плач давно умершего от туберкулеза ребенка; старые сморщенные бабки, в движении на четвереньках различат в танцовщице шелудивого пса и нальют молока…

Таких девушек давно не отыскать среди больших городов. Нико, замершая на холме, смотрит на пасторальную деревушку и черный лес, среди деревьев, перевитых друг другом – и ненависть к этой твари в капоре, к ее веселым кудряшкам, девичеству сразу родились в танцовщице.

И когда девчушка спустилась к лесу, шурша юбкой и довольно большим пластиковым пакетом (он был скользким, сквозь дно просачивалась густая кровь, набухала, падала на землю; кровь и девушка совсем не смотрелись рядом, но меж тем были чем-то единым), Нико шершавым движением коснулась ее шеи-без-всяких-там-яблок.

Ее звали Бекки (не та ли это Бекки, друзья, что отправилась под кладбищенские стоки искать младенца? Постаревшая и возросшая Бекки? Хуесоска Тома мать его Сойера?), а вторую – Нико. Вместе они смотрелись единым целым, как если по большому портрету полоснули ножом, а потом соединили две отрезанные друг от друга половины вместе: хищная танцовщица с лысиной и слюнявыми губами, в этой хламиде на голое тело и сорванных с какой-то убитой чешках; и Бекки, вся вылизанные чьим-то старательным языком, хладносердечная, прекрасная, никогда не любившая… с этим пакетом, из которого на землю течет кровь. Дева Голода и Богоматерь-Убийц-Нуво.

Когда вместе они шли по лесной тропе, Нико, наконец, стала еще и Богоматерью Цветов, с хищной улыбкой прожженного сутенера, походкой избитой под ребра ножом шлюхи – и глазами зарезанного агнца, когда все вены лопнули и краснотой заплыл белок.

Вместе они двигались в сторону самой глухой из чащ. Щебетала Бекки, радостно рассказала темной тени, что появилась у ее тапочек на плоской подошве – тени по имени Нико – о мальчиках и маноло бланиках; и, что вчера отпраздновали вусмерть Бал Первоапрельского Дурака, и сегодня пришло время заметать следы. Вряд ли она сказала бы это кому-то, кроме Нико, этой странной темноте, имеющей плоть, что вчера пили до утра и играли в Кровавые Кости: вначале на желания, а потом и на жизни.

— Он вернулся из армии совсем другим. Думал, что мы поженимся, все такое. Очень вовремя наступил этот Бал, когда все пьют и праздную весну… я давно поняла, какой он пустой… но нравился маме. Мы играли с ним до утра. Чтобы завлечь его, я проигрывала и проигрывала специально, и раздевалась, и раздевалась. Я совсем оголилась, его глаза так горели, он был на крючке… влажная-влажная ночь, – лес окутывал туман. Может, только сейчас Нико перестала быть колоколом и двинулась куда-то дальше. Может и так, да – а если и нет, в минуту разговора она поедала странное чувство внутри себя, чувство трепета и восторга… а Бекки продолжала. – Я выиграла!

Ее улыбка освещала лес на мили вокруг. Она развернула пакет, чтобы показать Нико его содержимое. Фулхауз!

— Пришло время закапывать темные секреты, как все наши женщины закапывают их на Красной Яме.

…такого, конечно, не может существовать. Но оно существовало, и красиво одетая Бекки делала это место еще более невозможным. Содержимое пакета полетело вниз Красной Ямы, но уже и нельзя было даже сказать, что это – Яма, ведь она до краев была наполнена тем самым, о чем не принято говорить, и о чем все женские тайны – гора мертвецов, волшебная гора наоборот, тотенберг! Там – мужчины, что неверны; мужчины, что громко храпят; мужчины, что опостылели; мужчины, которые любят вжик-вжик с мужчинами – все они свалены здесь, и их гниение подарило женщинам счастье.

— Он бы никогда не обеспечил меня.

Убийство или Маноло Бланики?

Глаза были еще свежими. Он – после усекновения головы – упал ими к небу, а волосы запутались в волосах других сваленных кучей. Теперь – посмертно – все мужчины делают вжик-вжик с мужчинами, это называется Красная Яма. Старая молва говорит, что на Балу Первоапрельского Дурака играют в Кровавые Кости. С начала времен эта игра проедает дыры в сознании смертных. И здесь, в этой деревне, этому дни приурочен другой день – Первоапрельский Развод по-Американски, когда феминистично настроенное население режет и пилит этих ненасытных скотов, их обожаемые хуи и слюнявые глотки.

…а потом вся эта мужская мерзость летит в Красную Яму.

— Бекки-Бекки, а ты бы хотела уплыть с Томом на озеро? – спросила Нико. Она была везде, ее длинные пальцы шуршали под юбкой красивой девушки, обшаривали ее ноги в поисках хотя бы одного волоска, который испортил бы всю картину.

— Что?

Если бы она сказала «да», если бы она сказала «нет», все бы изменилось. Все бы закончилось для этих женщин совсем иначе. Но теперь, когда она задала свой глупый вопрос, Нико возмущенно выгнула спину, а затем распрямилось. Выяснилось, что она почти на голову выше подруги, и в плечах шире ее, как типичный мужчина шире типичной женщины.

Нико увидела полное отсутствие интеллекта в глазах Бекки. Может, она была хороша внешне и в ударе ножом, но ее глаза оказались пусты.

— Когда я болел, мама читала мне книги. А тебе, наверное, нет. А еще, Бекки, эти уколы, болезненные уколы… они всегда вкалывали мне их перед сном, как любому аутику. Они подавляют мужское начало, мешают больному изнасиловать собственную мать, прекращают спермовыделение… они всегда кололи их мне, их вообще колют каждому больному. Как ты думаешь, может это они разрушают наш гормональный фон, и это долгое воздержание даже от нежной мастурбации заставляет застыть между двумя континентами…?

— Какими еще континентами?

Да, никакого интеллекта.

— Континентом мужчин и континентом женщин.

— Кто ты вообще такая?

— Старый моряк. Приплывший с земли, где мужчины и женщины спаяны вместе. И да, мне так давно не делали этих уколов…

Нико с силой схватил Бекки, и припал к ее рту в желании заползти в ее тело. Они были такими похожими – убийцами, шлюхами и сутенерами – только вот Нико не хватало именно такого тела. Сильного, способного вынести гнойные мысли и переполненное червями нутро.

Такое тело, наконец, нашлось. Длинные ногти Нико заползли под трусики Бекки, забрались внутрь. А та уже промокла от вожделения. Да, именно такого тела не хватало Богоматери Цветов – тела, что начинает течь, стоя на краю Красной Ямы, от запаха мертвых мужчин.

Язык Бекки цеплялся за язык Нико, пусть руки первой и упирались в плечи второй, чтобы ее оттолкнуть, язык продолжал получать удовольствие.

Вместе они покатились, не размыкая тел, в Красную Яму, и что-то хлюпнуло под ними, что-то сломалось, и продолжало хлюпать, ломаться, пока Нико шарила в своем рубище в поисках немытого годами отростка. Наверняка, у него был убивающий вкус, но Бекки не удалось испробовать этого, потому как Нико сразу же заползла внутрь. Как паук он двигался внутри широкого пространства распутной Бекки, и плел там свои сети…

Когда поцелуй закончился, начались привычные движения, Бекки уперлась затылком в лицо своего жениха. Нико была яростна, непреклонна и быстра. Когда она скрючилась в оргазме, Бекки увидела худосочную тень на дереве. То был Франциск, правитель Первоапрельского Дурака; он ощипывал шишки, и голыми кидал их на землю. Улыбаясь, он наблюдал, как медленно Красная Яма надвигается на Бекки и Нико.

Он спрыгивает вниз – а всем известно, что его приближение дарит вечную ночь, Нико задирает голову, чтобы рассмотреть его легендарную славу. Тут же она замечает, что ее кожа и кожа Бекки сплавились воедино. Теперь их приросшие друг к другу ладони напоминают чаши.

Срослись они так же в коленных чашечках, грудями, и Адамово яблоко Нико вросло в плоскую шею Бекки.

Нельзя было пошевелиться.

Франциск. Какое зрелище!

Нико. Темнота!

Бекки. Что тебе нужно?! Мы принесли тебе жертву! Красная Яма сегодня полна!

Франциск. Этого мало для этого. Вы так урожайны…

Бекки. Что тебе надо?

Франциск. Ничего.

Нико. Чего ты хочешь?!! Чего ты хочешь, мать твою?!

Франциск. Давай поиграем, Б-И-К-К-О? У тебя есть пять минут, чтобы научиться ходить и покинуть Красную Яму. Если же ты не сумеешь, эти растерзанные мужчины заберут вас себе. Им же так скучно без женщин. А потом вас накроет земля, чтобы смертные не могли найти это кладбище и эти ужасы… давай поиграем? Время пошло.

Бекки. Что?!

Франциск. Удачи, девочки. У Гарри Гудини ушло бы на это не более двух минут.

Акт IV.

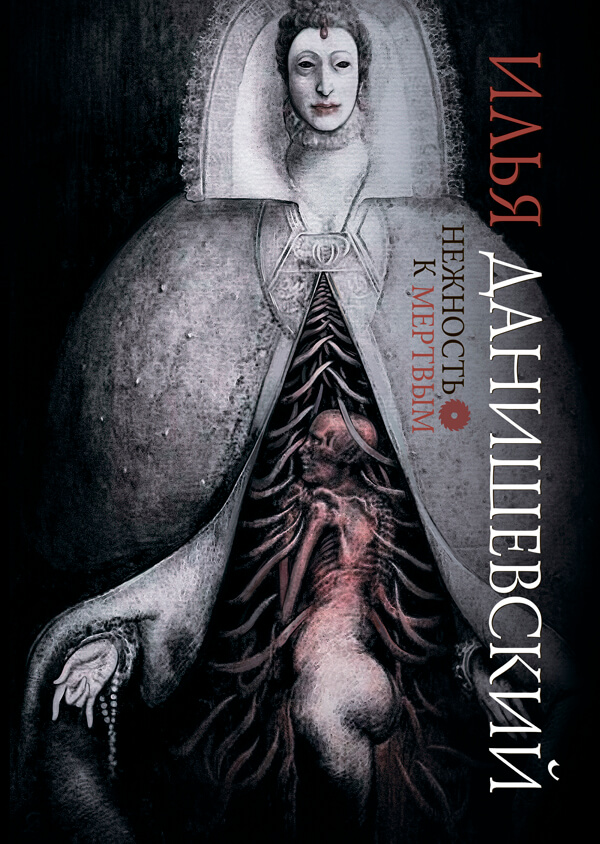

Нежность к мертвым.

Ты мне говорил темнота

Вот прилив все остынет

Мертвый Брюгге и старый Комбре

В темноте я тебе отвечал голоса

Мертвых похожи на звон колокольчика

Мертвых сплетаются в яростный шум

Голоса и твой голос стал голосом мертвого

Прошлого и теперь я тебе говорю голоса

Мертвых тише чем ты можешь представить

На холме Бухенвальда заросшего

Тишиной колокольчиков два мертвых

Венчаются змеями пальцев

Хитином ручных пауков латают прорехи

Своего голоса твоего голоса моего голоса

Синего перезревшего прошлого

Как опухоль Брюгге приливом шумит

В теле моего Комбре

Вот о чем я тебе за границей болевого порога

говорю где кончается детство

где потом кончается юность

о том что оно отцветает осенью

а потом и осень кончается это дерево

что центр окружности вписанной в колодец того двора

четыре раза или пять я замахиваюсь говорить

раз о том что… пока ты чередуешь

свои увлечения в периметре моих теорем и я

говорю тебе как не люблю своего ребенка

ты переспрашиваешь

говорю что когда закончилось детство

юность

увлечения

ожидания

и каждое опасение осталось в том что закончено

совершенно точно я не чувствую этого

я чувствую только о боже мой и торжественную

арелигиозную аллилуйю и предвкушаю то

что закончится завтра

созерцательным нервам и размягшим натяжениям

душевных волокон холодно

1. Медея в изгнании

Медея в мехах. Спит, и солнце блестит на ее волосах. Красива, как молодость Гелиополиса, спит, воспитанная в почитании к отцу и любви к матери, спит Медея, золотые у нее волосы, спит Медея, спит в мехах. Обворожительно и не привыкло к труду ее молодое тело, груди налиты соком, плоть зовет к себе жизнь, но только бесстрастное солнце ластится к Медее. Жизнь ее размерена, и это угнетает полное жизни сердце Медеи. Четыре камеры ее сердца наполнены тревогой о завтрашнем дне. Вернется отец, и подарит ей гребень, и мать будет расчесывать ее волосы. Золотом отливают волосы, красивые волосы, и гребень будет красивым, но ничего другого нет в ее жизни, и, кажется, ничего может никогда и не быть, кроме старости. Будет лежать дряхлая Медея, как куртизанка, и прятать свою старость в пожеванный мех. Но она хочет другого. Юная творческая страсть живет в ней, доставшись от матери, но ей страшно, ведь юная творческая страсть ее матери ушла в туну, рассыпалась от ритмики вклинивания в ее творчества отцовского паха; Медея боится, что скоро уже выходить замуж, что скоро все оборвется, и нет никаких перспектив. А за окном город, солнечный и прозрачный, там люди, которые не впускают в свою жизнь и свое сердце Медею; люди, которых она не впускает в себя. Кажется, никто еще не жил в ее сердце, кроме матери. Да и та в ее сердце лишь из дочерней повинности, и не было в жизни Медеи ради этой любви никаких действий и подвигов, она лишь росла в этом доме, да подставляла свои золотистые волосы под красивый гребень.

Утро, день ночь, утро, день, ночь утро день ночь ночь ночь утро утро день ночь ночь ждет Медея утром и ждет Медея днем и ждет Медея вечером ненавистен красивый гребень пусть бы она словно гребень впилась в сочную жизнь как гребень в сочные волосы пусть бы жизнь проструилась сквозь зубья Медеи пусть бы трагично кололо Медею пусть бы и так, но утро, день, ночь, новое утро. Просыпаясь, она смотрит в окно, и за окном ее город, как из тысячи других окон, и никто не врывается в его улицы, чтобы похитить Медею. Никто не ищет золотое руно ее локонов. В ее червонной красоте будто находят изъян чрезмерных ожиданий, и берут в свои жены других. Так погасло золото ее матери, так может погаснуть – ее. Она вырывается из комнаты, горящая и сладострастная, глаз ее зелень обыскивает дом, и не находит ничего нового. Страсть к переменам погашена вновь. Мать расчесывает волосы, и все приговаривает, какая Медея красивая. И Медея знает, что мать не лжет, но знает она и другое, что под этой красивой кровавой мякотью, есть и другое золото, жидкое и не имеющее формы, и Медея не знает, в какую формы или в чьи ладони излить золото своей творческой души, ищет помощи скульптора, жаждет натруженных мужских рук и даже, возможно, грубости, которой боятся все прочие женщины. Она растет в теплой мякоти материнского грунта, в доме бессловесного отца, придавленного властной женой; он ходит бесшумно и молча вдыхает с какой-то запредельной радостью воздух, уходит на работу, и возвращается сюда, где не ждут его слов. Мать расчесывает волосы. Она вся живет уходом за дочерью, свой гнев неудавшейся жизни выливает на мужа, слезами рвется к прошлому, но молодость уже погасла, и она догнивает здесь, морщинами прикасаясь к золотым волосам Медеи. А Медея в красивых платьях, играет фа-диез минорную симфонию для своей старой матери, дом наполнен шумом этой игры, но никого не влечет в этот дом фа-диез минорная симфония. Дом забыт для смертных, и Медея, укутанная в роскошь родительской любви, жаждет похищения, а иногда – чтобы ее изнасиловали. Она обильно влажнеет, думая о том, что и с ней может случиться хоть что-то. Но за окном тихий город, где ничего не случается. Жизнь тиха и напоминает послеобеденный сон, отягощенный лишь переполненным желудком. Медея не верит, что зло существует; она даже боится, что его породили умы, чтобы бередить раны таких, как Медея… город вечно спит в своих миролюбивых забавах, под звон фабричных цехов и клаксонов, а люди передвигаются по нему в поисках приключений, и стареют, не находя. Жизнь скучна, как фа-диез, но за ее видимым слоем обязана пульсировать какая-то другая жизнь, прорыв к которой напоминает резкий удар ножом по руке, за видимым слоем кожи и обильной реакцией кровью можно обнаружить потаенный мир сокращающихся мышц… так и за видимой скудностью улиц должно обнаруживаться нечто другое. Каким бы не было это нечто, оно уготовано Медеи, ведь каждый из нас знает пункт назначения, к которому стремится душа. Медея обдумывает резкое движение, которое следует совершить, чтобы история произошла. Чтобы какая-то история начала происходить не вокруг Медеи, а с ней.

Она идет с матерью по магазинам, чтобы купаться в мужском внимании. Вращается позолоченный флюгер на крыше ярмарки тщеславия, Медея сияет от радости. Как же их много, этих мужчин, с жаром смотрящих на упругие формы; моряки и военные, коммерсанты и предприниматели, большие и маленькие, толстые и худые, рябые мальчишки и седеющие ловеласы, с каким же огнем они смотрят вслед Медее, какими сладкими поцелуями осыпают следы ее ног на асфальте. На самом же деле, конечно, никому она не нужна, нет дураков, чтобы взять ее в жены, а вместе с ней – ее мать; никому не нужна инфантильность Медеи, никому не нужна ее властолюбивая мать. Даже нетронутые прелести не компенсируют этого, только и остается – провожать ее жадными взглядами. Но что до Медеи, то она и не хочет замуж. Нет нужды выходить замуж девственницей, раз уж такое время, когда это можно. Нужно потеряться в истории и уже там потерять, а потом – можно и замуж. Остудить этот пыл, а потом послушаться мать. Коль уж в мужья сегодня берут расчехленной, нет нужды предлагать мужу больше, чем требуют нравы.

Большое Приключение для Медеи начинается в саду. Яркое и доброжелательное солнце намекает на счастливую дорогу. Под большим деревом Медея находит чудовище, вроде бы, личинку майского жука или кого-то другого. Грациозное, пять сантиметров в обхвате, напоминающее член, оно лежало на ладони, и можно было почувствовать, как под белой и тонкой мембранкой кожицы бьется сердце, или что-то другое, исполняющее функцию сердца. У чудовища был рот, и от страха перед Медей чудовище ртом закусывало себе хвост, образуя защитное кольцо. Пальцы гладят кожицу, губы гладят кожицу, увлеченная гаданием на внутренностях, Медея решает узнать свое будущее, и садовыми ножницами аккуратно разрезает упругое тело надвое. Обе половинки корчатся на ее ладони, испускают зеленоватый сок, и говорят, что будущее Медеи скользко и неясно. И Медея понимает, что оно – в ее руках; ничто не начнется без ее ведома. И поэтому решается поговорить с матерью. Эта личинка на ладони отсылает к воспоминанию, где отец принес домой букет амариллисов и вручил их Медее, сказав, что она королева, и что отец поцеловал тогда ее руку, цвет амариллисов цветом напоминает тонкую кожицу страшной личинки.

Медея. О, мама…

Мать. Ночь сегодня была ко мне зла. Я говорю ночь, имея ввиду то время, когда я сплю. Мне так и не удалось совместить мою ночь и ночь объективную, и потому злые силы мучают меня странными снами. Если бы я ложилась в полночь и вставала утром, все было бы иначе, и на моем лице не было бы морщин. Я чувствую, как во мне огнем горит желание другой жизни, и во всем своем горе обвиняю неправильный график сна. Всему виной в моей жизни полночи – полночи, когда я только начинаю приходить в себя.

Медея. Я хочу поговорить.

Мать. Конечно, ты ведь чувствуешь, что мне снятся дурные сны. Конечно, ты хочешь поговорить со мной.

Медея. О другом.

Мать. Мне виделся город, по улицам которого мужчины передвигаются с завязанными глазами. Вечером они идут к главной площади, где получают из рук женщин пищу, а затем получают женщин. Мужчина ко всему способен привыкнуть. В нем есть эта врожденная привычка – забывать потерянные бедра. Тогда как мы не способны смириться с неудавшейся судьбой…

Медея. Да, я не могу.

Мать. Но когда-нибудь ты будешь кормить слепого мужчину, и своей сутью восстановишь его потерянное бедро… Я видела, как эти слепые овладевают женщинами, каждый своей, они знают их тела от и до, и умеют отличать свою женщину от чужой, как свинину от говядины, пусть они и не против попробовать какую-то другую, и даже делают это, если ее хозяин болен или не успел прийти на площадь вовремя, – но все же они возвращаются в свое стойло. В мягкой плоти они засыпают и чувствуют уют ее потаенных скважин, они двигаются вперед, желая пробудить ее воды.

Медея. Я хочу изменений.

Мать. Каких-либо глобальных изменений?

Медея. Именно.

Мать. Я понимаю, к чему ты клонишь. Мне не хотелось бы баловать тебя, чтобы не расшатывать твою покорность, но я готова пойти тебе навстречу. Ты можешь занять комнату на первом этаже, она совсем не такая, как твоя комната, вид из окна совсем иной, ты будто попадешь в другой мир. А еще мы могли бы купить тебе новые платья. Если ты откажешься от своей привычки к цветам и фасонам, доверишься новизне, твои горизонты будут расширены до бесконечности. О, не надо так реагировать, мы с твоим отцом всю жизнь работали для этого мгновения, пусть я, конечно, и не работала, но выполняла важную миссию – принуждать к работе Его, – и вот, мы готовы отдать всю эту кровь тебе, Медея, и все наше состояние на твой гардероб. Мы понимаем, как важно это для молодой девушки – перемена.

Медея. Спасибо, мама, но я не совсем про это.

Мать. И я тоже. Я говорила о городе моего сна. О женщинах, которые ждут своих мужчин с работы. Это такой же город, как и все остальные, где женские прелести дожидаются прикосновений и ласк работников фабрики, – так я подумала, но затем увидела, что все эти женщины сшиты в одно, огромная-огромная гора из женских тел, а точнее – огромное животное, червь, сотканный из миллиарда женщин, – долго существовал под землей, и показал свою голову в этом городе. Вместо площади вход в пещеру, ты ведь знаешь, Медея, какие глубокие символы сопряжены с пещерой, какая хтоническая мощь в одном этом слове – «пещера», – и из этой пещеры огромный червь, сделанный из женских тел, показал свою голову, опрокинул ее на асфальт, и позволил мужчинам резвиться со своими… с чем бы это сравнить, кусочками (?), деталями (?), частями? Нет, скорее эти женщины как волоски на лице, то есть растут из массива белого тела первобытной матери, и это даже не червь, а линии или щупальца, идущие из центра вселенной, под всеми городами, огромная и великая мать бьется сердцем и двигает прогресс человечества… это она порождает в тебе желание перемен и новых платьев, это она принуждает мужчин к работе на фабрики, и ее многочисленные дочери удовлетворяют мужские потребности. И вот я увидела ее во сне. Дочь багровую, с чашей из человеческой кости, а в чаше той блуд и мясо, – все то, что нужно мужчинам. Центрально-царственное ее тело росло из вершины этой горы, оно было, как ноготь, если вновь продолжить метафорический ряд, и на этот раз сравнить червя с пальцем первобытной матери, – главная женщина сидела на червивом троне, и другие женщины образовывали массив ее вотчины; надзирательница, Дочь багряная, с венцом из зубов проституток, сидела на спине этого диковинного зверя-червя и поила мужчин города блудом из своей чаше, мясом своих дочерей, и если это была гора, то мужчины – сношали камни, и не видели этого сквозь свои повязки, и мужчины не понимали, что сношают камни, потому что мужчинам, что камни, что женщины, что другие мужчины. Что может значить этот сон, Медея?

Медея. Предсказание о будущем?

Мать. И что же я предсказала?

Медея. Помнишь амариллисы, которые отец раньше так часто приносил нам?

Мать. Помню. По букету за каждую шалаву, на которую хотел бы заскочить. А с тех пор, как тело перестало возбуждаться, иссякло и его чувство вины перед нами, потому больше нет амариллисов. Но, может, есть и другая трактовка. Ты ведь знаешь, что всякая вещь должна быть рассмотрена со всех сторон. Так говорил один мой любовник, драматург, и я думаю, в чем-то он был прав. Помимо этой правоты, он дарил мне амариллисы, и твоего отца это злило. Возможно, не собственным чувством вины он наделял цветы, но принуждал меня к этому чувству.

Медея. Ты не говорила мне об этом драматурге.

Мать. Я забыла. А сейчас я вспомнила, что любила его.

Медея. Прямо любила?

Мать. Конечно.

Медея. И почему ты не ушла к нему?

Мать. Не знаю, так получилось. Наверное, я просто не люблю уходить. Вот ушла к шоферу, а когда закончилась любовь, вернулась. Я женщина, и у меня много платьев, а значит, мне приходится возить их туда и обратно. А этот шофер… когда он любил меня, то, конечно, подогнал машину, и помог мне загрузить в нее вещи, а потом сам же разгрузил, то есть – по его меркам – достал для меня звезду с неба. А вот обратно пришлось самой. Твой отец даже не помог мне поднять их на второй этаж; его мелочность, его повышенное внимание к своим обидам и настроениям испортило мне жизнь.

Медея. И про шофера я не знала.

Мать. Тебе было четыре.

Медея. Я жила с вами?

Мать. Нет, ты не поместилась в машину. Слишком много платьев. Я думала забрать тебя позже, но все не находила времени, а потом уже и сама вернулась. Так что ты ничего не заметила. Ну так что там с твоими амариллисами?

Медея. Я была в саду (показывает матери ножницы) и гадала о своей судьбе.

Мать. Я знаю, о чем пророчат ножницы. Как ни крути, а всегда одно и тоже. Вещие сестры разрежут очередную нить.

Медея. И поэтому я гадала на внутренностях. Я разрезала чудовище, которое похоже на чудовище из твоего сна, но только в миниатюре. Тонкая кожа, белесая плоть, думаю, девочка, я чувствовала дыхание, когда оно лежало на моей ладони…

Мать. Как хорошо, что ты продолжила мои ряды, и помогла провести параллель между первобытной матерью и моими любовниками. Сколько же их было?

Медея. Ты не помнишь?

Мать. Не всех. Но некоторых очень четко. Видела их будто вчера. А одного и впрямь – вчера.

Медея. И отец все знал?

Мать. Не все, конечно. Я хорошо прячу скелеты в платяном шкафу. О чем предсказывает мой сон?

Медея. О переменах. Он предвосхищал наш разговор. Ты знаешь, мама, я вовсе не хочу быть частью огромного скопления женщин и удовлетворять слепого работника фабрики. Я хочу уехать.

Мать. Это невозможно. Ты не уедешь.

Медея. В другой город… отыскать саму себя.

Мать. Ты не уедешь.

Медея. Но почему?

Мать. Незачем. Некуда. Ты не уедешь.

Медея. Я хочу искать любовь.

Мать. Поищи на улице, загляни в магазины, дай объявление.

Медея. Но любовь должна приходить внезапно; она должна поражать мое нутро, она должна появится из ниоткуда…

Мать. А затем исчезнуть в никуда, оставив тебя с голой задницей. Ты не уедешь.

Медея. Мама! Я убью себя! (подносит садовые ножницы к горлу)

Мать. Прекрати. Прекрати или убей себя.

Медея. Я убью себя.

Мать. Я вижу кровь. Режь глубже.

Медея. Но я убью себя.

Мать. Как все нелепо. В детстве ты просила хомяка, и говорила, что повесишься на полотенце, если не получишь его. И что вышло? Он умер через три дня.

Медея. Я была маленькой. Но Любовь – это не хомяк.

Мать. Да, от нее еще меньше пользы. Чаще всего, она живет меньше трех дней.

Медея. И все же я убью себя, если ты не разрешишь мне уехать.

Мать. Тебе некуда ехать.

Медея. Я поеду в соседний город.

Мать. Это плохой город.

Медея. Не хуже этого.

Мать. В нем нищие люди, и улицы похожи на кровоточащие десны, в нем некуда выйти, а все мужчины уже нашли себе жен.

Медея. Любовь не знает преград.

Мать. Зато мужчина знает о них. Иди в свою комнату. Можем сходить в кафетерий после того, как ты протрешь спиртом царапину на своей шее.

Медея. Вскоре от моей шеи будет только рана.

Мать. В соседнем городе ты вся станешь раной, ты вся будешь кровоточить и плакать о возвращении. Но уехав в Содом, ты не сможешь вернуться в нашу Гоморру. Ты не уедешь, потому что нужна мне. А еще отцу.

Медея. Но я хочу любви! И я убью себя.

Мать. Убей себя.

Медея. Мама!

Мать. Убей себя!

Медея. Мама, мне это необходимо. Моим легким нужен воздух, моему сердцу нужна новая кровь, мои молочные зубы все выпали, и десны мои пусты. Моим рукам нужна мужская рука, моему телу нужен мужчина, моя душа вся влажная от желания перемен, смотри, – она красная и влажная, вытекает из моего пораненного горла.

Мать. Выпусти ее.

Медея. Мама!

Мать. У нас порядочная семья. И лучше самоубийца, чем проститутка.

Медея. Я не проститутка.

Мать. Но ты станешь ей там, где улицы скользкие от нечистот, где не почитают родителей, где безрадостные закаты и рассветы похожи на менструацию. Я мучилась и рожала тебя не для того, чтобы услышать «мадам, вашу дочь нашли убитой…» и не для того, чтобы ты вернулась пузатой. Убей себя или – иди в комнату.

Медея. У меня болит горло.

Мать. Ты такая же, как твой отец. Плачет в углу, слушая мои страсти с соседями, плачет и говорит о любви, плачет и говорит, и позволяет мне плясать каблучками на его крохотном пенисе, и думает, что раз он такой мягкотелый, я сжалюсь и перестану танцевать; но мир таков, что если ты позволишь ему и скажешь «танцуй», он сделает, и вот я танцую, а он плачет. Ты такая же неспособная на поступок. Иди в свою комнату.

Медея. Мама…

Мать. Иди в свою комнату и жди любовь. Можешь смотреть в окно.

Медея. Я не хочу больше видеть тебя.

Мать. Так не смотри. Но не забудь, что мы собираемся в кафетерий.

2. Венера впотьмах

Это очень плохо, если тебя зовут Венера. Если у тебя нет денег, чтобы выбиться в люди. Если ты хочешь быть художницей и, если дурна собой. Ты пытаешься говорить с людьми языком искусства, но это мертворожденный язык. Для всех – ты просто слабоумная девушка из Кельна, ты учишься в колледже, ты осваиваешь изящные искусства, ты очередная бездарность. Ты рисуешь покосившиеся домики или церкви, в этом нет ничего необычного, никто не пророчит тебе великое будущее… ничего. Просто ничего, – вот будущее современной Венеры. Ее блеклые волосы. Ее тело. Ничего. Сплошной ноль. Говорят, ноль можно умножать на бесконечные величины, и все равно получится ноль. У Венеры нет выхода. Однажды даже прочитанные книги перестанут спасать. Цитата на каждый день – не то, что нужно современности.

Твою первую подругу зовут Ди. Первая подруга? Ее отец хищно присматривал за своей дочерью, и вскоре ты была вычеркнута из ее списков. Как это и бывает, время стерло из твоей памяти секреты маленькой Ди, но иногда ты ее вспоминаешь. В этом нет смысла, это лишь устройство нашей памяти – наделять максимально далекие вещи глубоким смыслом. Поэтому люди любят Иисуса, эта любовь химического уровня или даже болезнь, наследуемая новыми поколениями. Ты оканчиваешь колледж, и перед тобой никаких новых горизонтов, абсолютный штиль, твои паруса порвались во время рождения, такое случается, не стоит переживать. В этом мире много прекрасной работы для выпускниц художественного колледжа. Официанткам понадобится Джотто. Секретарям – Караваджо. Каждому знанию свое особое место. Ты пригодишься – где-нибудь, а потом наступит ночь.

Ты останешься одна. Совсем одна, когда наступит ночь. В самую долгую ночь твоей жизни ты будешь совсем одна. Получая диплом, ты не знала этого, ты многого еще не знала, но в ту ночь ты будешь совсем одна. Ночь, когда умрет твой ребенок. Плод девяти месяцев тошноты и кесарева сечения. Ты рожала в тихом роддоме, где, кажется, штукатурку не меняли с великой депрессии. Ты точно помнишь цвет штукатурки и имя своей акушерки. Это очень важно. Ты мяла край простыни во время схваток. Ты не смотрела в окно палаты, именно это окно – напоминало тебе о том, что твоя жизнь уничтожена. Но если не смотреть в окно, правда уходит вглубь, правда рассасывается при сильной боли, можно втыкать булавки или прижигать сигаретой, при схватках ты просто и наивно мяла край простыни – в роддоме, будто вытекшем на тебя из какого-то фильма ужасов. Ты помнишь, как скрипело колесо твоей постели. Стоит шевельнуться, и оно будет скрипеть. Есть еще воспоминание о лошади-качалке твоего младшего брата. Он очень любил седлать этого коня, когда у папы начался рак. Ты говорила ему, что папа просто побрился налысо, и твой брат тоже хотел – побриться налысо. Ты говорила маме, что нельзя так делать, но ей ни до чего не было дела, и вскоре он – уже лысым оседлал своего деревянного коня. В этом есть что-то неправильное? У Венеры нет времени рассуждать об этом, у нее нет времени вести дневники или что-то такое, у нее нет времени причитать или смотреться в зеркале. Когда у тебя на руках крохотный ребенок – все отступает от тебя. Тебе начинается казаться, что ночь никогда не настанет; ты падаешь на кровать и просыпаешься по ее крику, дни мелькают перед тобой, и когда тебе кажется, что все начало получиться, наступает самая длинная ночь в твоей жизни. Такое случается, маленькие дети умирают, и ты остаешься с эти один на один. Только теперь ты понимаешь, что значит выражение «один на один». Деревянные конь твоего брата, рак твоего отца, скрипящее колесо и блистательное будущее Ди – все это внезапно становится важной составляющей твоей потери. Кажется, все это – даже является странной причиной того, что твой ребенок умер. Вот и все.

…

Ты уже несколько лет работаешь в архиве, ты имеешь дело со старыми книгами, как тебе и хотелось. Странно, что ты знаешь историю чужого города лучше, чем коренные жители, лучше, чем свою индивидуальную историю. Возможно, ты рождена, чтобы сохранять вечность в сохранности. Ты знаешь, от чего умерла жена строителя обувной фабрики, кто получил местечковую поэтическую премию сорок восемь лет назад, ты разглядываешь старые снимки, а еще протираешь пыль. Странно, что твой муж живет совершенно нормальной жизнью. Наверное, мужчины воспринимают гибель потомства рациональным полушарием своего мозга. Утром он причесывается, будто жизнь продолжается. Он идет на работу, чтобы вечером вернуться с работы. Странно, но для него день и ночь продолжаются. Две недели назад он погасил свет и притянул тебя к себе. Ты ощущаешь свое тело отстраненным, чужим предметом. Ты отлучена от собственных переживаний. Он расстегнул пуговицы на своей рубашке, и ты отметила, что он не принял вечерний душ. Это не слишком волнует тебя, по крайней мере, ты не задумываешься об этом, когда он притягивает тебя к себе. Ты не думаешь так же о запахе его гортани, когда он тебя целует и камнях в его почках. Ты позволяешь ему шарить по твоей груди в поисках чего-то… чего? Ты не знаешь ответа, но вот он, кажется, находит искомое и издает протяжный звук. Вы никогда не предохранялись: вначале не было денег, а затем просто не предохранялись. Он говорит, что ты очень красивая, но это просто так. Он не считает тебя красивой, и ты знаешь, что он не считает тебя красивой. Его рука продвигается по твоим ребрам, и твои ребра очень нравятся его рукам, твое тело уже полностью уничтожило следы родов, от твоего ребенка ничего не осталось, даже воспоминаний тела. Он проникает тебя вначале двумя пальцами, затем добавляет третий, и ты без всякого на то желания становишься влажной. Это физиология. Химия, физика и прочие священные науки все решают за тебя. Он повторяет, что ты очень красивая, прокручивая в тебе пальцы. Затем проводит влажной рукой по твоей спине, потом вытаскивает спицу из твоих волос, и начинает мять их этой влажной рукой. Он дышит тебе в шею, волосы на его животе и спине уже поседели, но ты можешь сказать ему, что он очень красивый. Это просто семейное лицемерие, это помогает его дружку подняться ввысь. Он входит внутрь. Несколько минут ты существуешь в ауре его запахов и живешь в такт его движениям, потом он кончает. Самое странное, что ты тоже кончаешь. В последние минуты ты начинаешь думать о том, что ваша маленькая девочка умерла, и внезапно кончаешь. Вряд ли это связано, но ты кончила в тот момент, когда представила ее лицо… ее лицо уже уплывает от тебя, ты едва вспоминаешь родные очертания, он говорит тебе, чтобы ты перестала жить прошлым, ты говоришь ему, что хорошо, он входит в тебя каждую среду и каждую пятницу, когда его рабочий день сокращен на час, каждый раз он говорит тебе, что ты очень красивая, каждый раз вставляет вначале два пальца, а затем добавляет третий. По воскресеньям ты делаешь ему утренний минет, а он никогда не моется по субботам. Его запах наполняет тебя, но это не имеет значения. На улице осенние тучи, и ты стоишь на четвереньках на вашей большой кровати, когда редкие лучи солнца освещают твое семейное белье – без всякой рюши или другой нарядности – и сосешь его леденец в холодной прострации. Он открывает глаза и видит, как ты водишь головой вверх-вниз, как заведенная кукла, затем проглатываешь и хлопаешь его по ляжке, намекая, что пора вставать. Пока он пьет кофе с бутербродами, ты полощешь рот, хотя на самом деле тебе не противен вкус его спермы; на самом деле – тебе ничего не противно. Ты выходишь на улицу, чтобы просто пройтись по улицам. В тишине воскресного утра ты наблюдаешь туман. Он знает, где тебя найти, знает твое любимое место в городе. Он придет сюда за тобой, чтобы взять за руку, чтобы сказать, что любит тебя. Затем вы будете некоторое время молча смотреть вдаль, где пересохшая дельта реки вьется под вашими взглядами мозолистым телом. Он повторит, что любит тебя. На его ногах мозоли с белыми трещинками. На его правом боку трогательный белый шрам от старого перитонита. Он носит очки, и, конечно, видит, что ты совсем некрасива. Некоторым мужчинам не остается других женщин, и они вынуждены жить с такими, как ты, они вынуждены любить, таких, как ты, они – эти мужчины – просто принимают жизнь такой, какой она им является: с холодными улицами, перегоревшими фонарями, болями уретрита, изжогой и мертвыми дочерьми. Ты знаешь, что до тебя он любил другую. Ты знаешь, что он любил ее больше, чем тебя. Ты догадываешься, что он любит ее и сейчас, ведь такие преданные мужчины, как твой муж, однолюбы. Ты тоже любила только однажды, но твой ребенок погиб. И его ребенок, между прочим, но его сердце остыло – задолго до смерти вашей дочери, задолго до ее рождения. Он говорит, что любит тебя и пора возвращаться домой.

…

С тех пор, как ты переехала, ты никогда не возвращалась домой. Наверное, мама уже умерла. Они никогда не верили в твои способности, и поэтому тебе некуда возвращаться. Ты уехала к мужчине, который так же не верил в твои способности. Однажды вы ехали по дороге, и он задел бампер чужой машины. Он трусливо поехал дальше, и ты поняла, что этот мужчина способен на подлость. Может быть этот момент ты вспоминала в тот момент, когда умерла твоя дочь, а может ты вовсе ни о чем не думала. Это было в год очень дурной осени, когда ты подрабатывала в кафе, и тебе приходилось брать малышку с собой. Ты протирала столики и улыбалась клиентам, – он никогда не спасал тебя от работы. Ты всегда была наедине со своим предощущением страшного будущего: ты жила тет-а-тет со своим токсикозом и женскими страхами, ты одиноко сидела в кресле гинеколога с загибом матки, ты рожала в момент его командировки. Он любил вашу дочь как-то априорно, без всяких на то проявлений, и ты знала почему. У женщин, которых зовут Венера, нет других вариантов, ты принимала своего мужа по умолчанию. Ты больна синдромом «первого мальчика» и «маниакальной депрессией», первое не лечится, а на лечение второго нет средств. Он приехал из другого города и пил кофе, которое ты ему подала. Он был крупен в плечах, его живот в коричневой майке слегка выпячивался, ты думала, что хорошо бы выйти за него замуж. Он любил другую женщину, и лечил свою любовь твоей плотью. Первый раз было унизительно, но потом ты привыкла. Женщины рождены так, чтобы привыкать ко всему. Первых четырех сеансов лечения было мало, и он сказал тебе, что хочет продолжить процедуры, то есть – он сказал «выходи за меня», и ты смогла уехать из своего города и больше не видеть мать. Когда ты уезжала, тебе казалось, что все изменится. Когда ты приехала в новый дом, осознала, что нет. Вначале он лечился твоей плотью почти каждый день, а потом, когда его любовь, видимо, ослабла, начал пользовать тебя реже. К нему вернулся прежний аппетит и трудолюбие. Примерно тогда ты забеременела, и вы перешли исключительно на воскресный минет. Ты знаешь, что в этой позе, когда твоя голова шарнирно двигается вверх-вниз, очень напоминаешь ему другую женщину, он зажмуривается и представляет на месте твоего рта другой рот. Все глотки одинаковы, очень легко представить. А его сперма какая-то трогательная, очень детская, ты испытываешь прилив нежности, когда его головка напрягается и выпрыскивает утреннюю молофью. В этих мыслях есть что-то извращенное, но это не имеет значение. Женщина без внешних данных, обделенная талантом и верой в себя – обречена на отсутствие точки зрения. Теперь, когда ты работаешь в архиве, ты полностью обезличена. Ты хранишь в себе чужую информацию. Ты напоминаешь жесткий диск или исписанный дневник. Ты лишена самости и устремленности в будущее. Ты помнишь, что он лишил тебя девственности на кушетке в подсобном помещении кафе, ты думаешь, что любишь его или по крайней мере любила, ты думаешь, что и он как-то особенно любит тебя. Ты терпишь его вонючие тапки рядом с кроватью, ты стираешь его грязные полотенца, ты знаешь, что он надевает носки дважды, прежде чем отправить в стирку. Ты знаешь, что иногда во сне он плачет, когда ему снится любовь юности. Однажды 17 апреля он сказал тебе, что в той любви не было ничего особенного и никаких фактов, она не давала ему поводов думать о взаимности, но он так не мог пережить этого, что всем друзьям рассказал, будто поводы есть, и все друзья так поверили в это, что старательно несколько лет пытались их свести; он сказал тебе, что она возненавидела его, когда все общие знакомые начали намекать ей, будто она влюблена в него. Он сказал тебе, что у нее были такие же голубые глаза, как у тебя. И ты ответила, что у тебя глаза зеленые. Тогда он подошел ближе, чтобы рассмотреть, и от унижения ты протянула руку и начала мять его член, который уже давно был готов. Возможно, именно тогда ты забеременела.

…

Ты работала шесть смен в неделю по десять часов. Ты забыла все, о чем рассказывали в колледже. Ты работала до восьмого месяца, и муж уговаривал тебя отработать еще две недели. Воды отошли, когда его не было дома. Ты сама вызвала врачей, ты все сделала сама. И когда ты вернулась с ребенком, ты сама постирала перепачканные простыни. Через два дня после ее смерти он попросил тебя о минете, и ты отказалась, и тогда он заговорил о вашей дочери, и заплакал, ты тоже заплакала; тогда он прижал тебя к себе и начал гладить по голове, а потом – все же трахнул.

Он всегда говорил тебе: Венера, однажды тебе повезет! У тебя такое редкое имя, однажды точно случится что-то из ряда вон! Он не ошибся. Правда, теперь, когда ты работаешь в архиве, тебе известно, что такое «из ряда вон» случилось не только с тобой. Как минимум еще семнадцать женщин с банальными именами пережили подобное за последние шесть лет. Но все же в какой-то мере он оказался прав, и это, конечно, его очень радует. Твоего мужа очень радует, когда он одерживает верх в споре. Он боится показаться перед тобой глупым, и это его форма любви. Он не требует от тебя многого: принимает тебя только сверху, и ты, придавленная его большим телом, испытываешь редкие оргазмы. Ты любишь его, это самое глупое, что случалось в твоей жизни. Когда у тебя впервые начались месячные, ты бегала по дому и кричала маме, что у тебя рак. Никто не додумался объяснить тебе, что происходит. Ты всегда была не нужна всем, кроме него. Только ты могла исцелить его от ОГРОМНОЙ ЛЮБВИ, только ты согласилась лишить его застоявшейся девственности. С тобой он разделял свои вечера и просмотры телешоу, с тобой он ездил на машине и ради тебя просыпался по утрам. Ты знаешь, что он хотел покончить с собой за три месяца до вашего знакомство, но оно избавило его от подобных мыслей. Когда он умрет, ты будешь получать вдовью пенсию и доживать свои дни с мыслью о своей крохотной девочке. В твоем тихом доме будет стоять ее плач. На улице всегда будет осень, всегда будет идти дождь, ты навеки заточена в эти воспоминания, у тебя нет и не будет средств поменять квартиры, ты заперта в клетку этих воспоминаний, в давящие стены вашей супружеской спальни, вдавлена в постель весом его тела, уничтожена бесконечной ночью. В твоих тревожных снах – красные птицы летают на фоне темноты. Ты видишь голого мужчину с замочной скважиной посреди грудной клетки. Кожа вокруг этого выреза покрыта фурункулами, иногда из замочной скважины показывает свою треугольную голову зеленоватая змея; лицо мужчины обезображено, в его рот удилами вставлена колючая проволока, его губы срезаны, а запястья освежеваны от кожи. Ты не знаешь, кто он такой. Но когда он видит тебя, то глаза его расширяются от радости; красные птицы садятся на его плечи и на его освежеванные запястья, чтобы клевать драное красное мясо; он хохочет от этой боли, раздирая рот еще сильнее шипами на колючей проволоке, ты просыпаешься. Ты просыпаешься, и не находишь вокруг себя ничего. Тебе некуда протянуть руку.

Время умирать и время умирать, – вот два твоих времени.

Ты работаешь в архиве, ты копаешься в воспоминаниях чужого города. Раз в две недели ты стираешь вонючие тапки своего мужа. А еще ты знаешь, что он иногда забывает смывать за собой в туалете. Когда ты это видишь, на минуту замираешь в прострации, разглядывая плавающее дерьмо. Тебе не противно, но как-то удивительно от увиденного. Затем ты смываешь, и уже через три минуты забываешь о случившемся. Потом ты принимаешь душ, и иногда он стучится в дверь, чтобы взять тебя в душевой кабине. Тогда ты прижимаешься грудью к холодному кафелю, и выпячиваешь зад, чтобы ему было легче вцепиться в него. Он крепко сжимает пальцы, и толчется в тебе некоторое время, а затем кончает. Но ты никогда не кончаешь стоя. Наверное, такая физиология.

…

В архиве нет ничего о мужчине с ободранными запястьями. Он и его красные птицы – не является городской легендой. Это очень индивидуальный демон. Как и твоя умершая дочь – он принадлежит только тебе. Твои короткие оргазмы, воспоминания и демон с колючей проволокой – вот и все, что тебе остается, Венера. Когда муж описывает стульчак, поленившись его поднять, ты без всякой брезгливости садишься на эти желтые пятна, а потом просто вытираешь задницу. Жизнь научила тебя не бояться никакой грязи. Тело не умирает от соприкосновения с испражнениями. Клиническая депрессия делает твой разум спокойным, апатичным, очень осенним. Твои настроения не меняются и перепады менструального цикла не выводят твою душу из равновесия.

Это случилось осенью. Ты привела ее в кафе, как часто делала по понедельникам, четвергам и пятницам. В кафе были шоколадного цвета стены, тебе всегда нравился этот цвет, а еще фотографии Франции: Башня и Нотр-Дам. Женщины предпочитают эспрессо и глясе, мужчины – капучино и латте. По внешнему виду покупателей ты можешь предугадать, что именно он закажет. Ты очень хорошая официантка. Возможно – это единственное, что ты делаешь хорошо. Никто не делает тебе двусмысленных намеков, женщины смотрят на тебя с легкой жалостью, но без брезгливости: ты всегда опрятна и твои волосы аккуратно зачесаны назад. Твой большой лоб лучше не выпячивать, но все же, ты всегда зачесываешь волосы назад во время работы. Твоя малютка пьет горячий шоколад и играет куклами в подсобке. Туда имеет доступ только персонал, в этом ты уверена, но когда ты уже закрыла кассу и пошла ее проведать – подсобка была пуста. Ты не помнишь, что ощутила в ту минуту. Может быть, еще ничего. Казалось, сейчас рассосется, но ты уже знала, что ее нет. Ее просто нет, и ее больше никогда не будет. Ведь муж всегда говорил тебе: Венера, с тобой обязательно случится что-то эдакое! Вот и случилось. Жертвами акул за год становится около сотни человек. Это фантастическая смерть, никто не поверит, если ты расскажешь, что твоего знакомого съела акула. С убийствами так же. Они всегда происходят с кем-то другим, убийцы всегда охотятся на других улицах. Наши дети бессмертны в противовес высокой смертности чужих детей. Маленькая девочка пропала в шоколадных стенах. Провалилась в творожных торт. Лежит где-то, нашпигованная мужскими сливками. Перелом бедра. Шестнадцать изнасилований. Экспертиза определила, что мужчин было четверо и что-то еще. В ее крохотном влагалище нашли следы ржавчины и битое стекло. Изнасилование ржавым ножом – выходит за пределы бытового утоления похоти. Кожа с запястий снята и не найдена на месте преступления. Колючая проволока продета сквозь щеки и запаяна на затылке. Непроницаемый обруч боли. Терновый венец, пропущенный сквозь рот. Четыре выбитых зуба. Молочных зуба. Двадцать четыре перелома. Уши отрезаны. Маленькая девочка пропала из кофейни посреди осени, ее мать растерянно обследует помещение, под мышками у нее растеклись пятна. Сто человек в год съедает акула. Жертвами МАНИАКАЛЬНОГО убийства – становятся избранные. Например, те, чьи матери носят имя Венера.

Муж трахнул тебя через два дня, после того как тело наконец нашли. Он трахнул тебя от боли и ужасающего страха перед случившимся. Он помнил, что однажды пользование твоим телом избавило его от боли, и рефлекторно решил повторить терапию. Ты лежала под ним, как нашпигованная стеклом, а он оставил в твоем терпеливом теле остатки ржавчины.

Однажды, Венера, с тобой случилось что-то из ряда вон!

…

Архив говорит, что ты восемнадцатая. То есть в этой бескрайней ночи вас восемнадцать + мужчина с окровавленными запястьями; Тот-Кто-Продает-Колючую-Проволоку. Ты видишь в своих снах, что она торчит хвостом из его копчика и ее след теряется в темноте. Если идти по этой колючей проволоке, можно отыскать начало этой истории, но ты этого не делаешь.

Когда твоя девочка пропала, он сказал тебе, что все образуется. Он сказал, возможно она увидела в окно красивую собаку и побежала за ней. Но в подсобном помещении нет окон. Он сказал, что возможно она у кого-то в гостях и уже сладко спит. Ты не знаешь, у кого в гостях и на каких основаниях может быть четырехлетняя девочка. У нее нет друзей. У маленьких девочек, отстающих в развитии, бывают только воображаемые друзья. Но он говорит, что любит тебя, и впервые ты ему веришь. Его плотное тело крепко прижимается к тебе, и ты слышишь силу его сердцебиения. Этой ночью он не спит так же, как ты. Этой ночью вы одно целое – и от вас оторвали кровоточащий кусок.

Три дня ваш запрос обрабатывают специальные органы, и лишь затем принимаются за поиск. Эти три дня ты продолжаешь работать официанткой, и у тебя такое пустое лицо, что тебе совсем не дают на чай. Эти три дня в тебе живут: воспоминания о токсикозе, ее первом слове, которое было «мяу…», о детских книгах с окошками, о рисованных мышках, живущих в картонных домиках… ты понимаешь, что маленькие девочки не могут выжить три дня в страшном осеннем городе. Тебе снится Тот-Кто-Продает-Колючую-Проволоку, а ты еще даже не знаешь, что одну из своих проволок он продал твоей крохотной дочери. За два месяца до этого ты пересчитала скопленные деньги, и собиралась вести ее на операцию. Ты уже заготовила подарки на рождественские праздники: муж получит от тебя запонки с прозрачными камушками, будто настоящими бриллиантами. Ты случайно подглядела его подарки, и знаешь, что он купил тебе платье. Вы вместе выбирали подарок для вашей маленькой дочери. Но в мире, где вечная ночь, нет рождественских праздников.

Впервые предельно остро ты чувствуешь боль от того, что у вас нет друзей.

Вы принадлежите только друг другу, а твой отец умер от рака.

Ты вспоминаешь Ди. Ее отец всегда говорил, что Венера – девка с гнильцой. Возможно, он оказался прав.

Ты никогда не верила в Бога, и видимо поэтому через четыре дня тебе позвонил следователь и попросил срочно приехать. Когда ты вошла в его кабинет, ты думала о том, как скрипело колесико у твоей кровати в роддоме. Этот мужчина пожал тебе руку, как пожимают мужчинам, и сказал, будто ему нужно тебе кое-что показать, если ты готова увидеть. Ты не была готова, но такие вопросы – просто проформа. Он сказал, что придется посмотреть. После ты поплачешь в мужа, он – будто огромная подушка, будет душить тебя своей нежностью, но ты не доверяешь его горю. Сердце мужчины способно пережить смерть ребенка, это тебе известно. Отвратительно, что оно не может смириться с потерей любви, но может – со смертью ребенка. Это тебе было очень хорошо известно, когда ты шла вместе со следователем по длинному коридору. Кажется, мигала лампочка, но, скорее всего, тебе лишь казалось, потому что этот коридор напоминал тебе коридоры из страшных фильмов, а там всегда мигают лампочки. В одной из комнат этого коридора он показал тебе на большую картонную коробку. Это нашли сегодня утром, вот что сказал он. А еще, что это дешевые туфли, и не стоит обращать на такие мелочи внимание; в таких дешевых туфлях, сказал он, ходят многие девочки. Теперь, когда ты работаешь в архиве, тебе известно, что такие дешевые туфли действительно принесли хозяину фабрики бешеные деньги. Следователь попросил заглянуть в коробку. Что он ожидал от тебя? Наверное, что ты будешь кричать. Но на это не нашлось сил. Ты ожидала чего-то такого: увидеть завернутую в полиэтилен отрезанную по щиколотку ногу маленькой девочки в дешевой коричневой туфле. Застежка с Hello Kitty. Это не пила, сказал следователь, использовали молоток, чтобы раздробить кость, а потом резали ножом. Что? – переспросила ты, и он, растягивая слова, доходчиво повторил тебе, что ногу не отпилили, а отрезали ножом, вначале раздробив кости сильными ударами молотка. Ты спросила, какое это имеет значение, и узнала, что для расследования очень большое. Убийца не шел легким путем, его интересовал процесс, он не торопился и сделал это не для того, чтобы скрыть улики. У этого убийцы были какие-то другие цели, ты понимаешь, Венера? Но эти цели остались неизвестны. Следователь спросил у тебя, думаешь ли ты, что эта нога принадлежит твоей дочери. Ты ответила, что нет. Но ты была уверена, что так и есть. Это слишком дешевые туфли. Следы разложения указывают на… это тебя уже не касается. Ты видишь веселую рожицу Hello Kitty, и она выводит тебя из равновесия. Если нажать на эту рожицу, раздастся писк, – детям нравятся такие штуки. Твоей маленькой девочке нравилось, когда кошечка издавала пищание; первым словом твоей маленькой девочки было «мяу»… следователь спрашивает, какие у тебя были отношения с мужем. И ты говоришь, что хорошие. Спустя столько лет, ты все еще делаешь ему воскресный минет, если это можно назвать хорошим. Это просто брак, говоришь ты, он не лучше и не хуже других, мы обычные люди. Так вы уверены, что это не нога вашей дочери? Нет, я ни в чем не уверена.

…

Ты возвращаешься домой, думая о звуке, который издает кошечка при нажатии. Это еще один звук в коллекции твоей памяти. Теперь, когда ты работаешь в архиве и знаешь об обувной фабрике все, тебе легче. Будто бы ты освободила призрака Hello Kitty.

Ты ни в чем не можешь быть уверена. Но уже через несколько дней тебе подарили ясность. Они нашли остальное. Все шестнадцать изнасилований, все это битое стекло, следы ржавчины. Все, кроме источника. В тот день ты подумала, что ночь не может быть вечной, но ошиблась. Как показала жизнь, ты в очень многом ошиблась. Но ты продолжила быть официанткой. Еще два года. А потом четыре месяца официанткой в другом кафе, где никто не знал ничего о твоей жизни. Все продолжилось даже вопреки твоим желаниям. После смерти дочери, твой муж не начал сам стирать себе рубашки или гладить их воротнички. Все осталось по-прежнему. После Рождества он предложил тебе съездить в Париж на деньги, которые были отложены к операции, и ты согласилась. Это был красивый город, и вы занимались любовью, будто любили друг друга. Парижская ночь отличается от ночи в этом городе. Ты знала, что тебе предстоит вернуться и прожить темную жизнь. Может быть, с тобой случится еще что-то эдакое. Например, тебе предложат работать в архиве.

В Париже очень шумные ночи, непривычные для жителей провинций. Твой муж стоит у окна и смотрит на ярко освещенные улицы.

«Может тебе снова начать рисовать?», – спрашивает он тебя.

«А может тебе все же добиться женщину, которую любишь?»

«Она замужем»

«Откуда ты знаешь?»

Твой муж невротично пожимает плечами.

3. Кости

Нарцисс, избыточного веса моряк – красоты нордической, скроенный поэтически, но при этом больше, как верлибр, чем флорентийский сонет – смотрит в черное зеркало нефтяного пятна. Шум на улицах стоит такой, что музыка превращается в раны, каждая такая секунда – гноение вдоль линии обрезания. Когда я выглядываю в окно, мне ясно, что современный Орфей влюблен в саму преисподнюю, Эвридика для него лишь повод или оплаченный билет в один конец; Орфей входит и выходит. Когда я отворачиваюсь от окна, передо мной снова шум, шум проникает с улицы, и я снова смотрю в окно, и пусть за ним – возлюбленная Орфея – кажется, шум становится тише. Кофе кажется красным; психосоматические нарывы могут превратить его в кровь. Официантка двигается, как смычок. Я подзываю ее – пальцем, одним лишь пальцем, и кричу рассчитать, рассчитать меня, и кредитные карты придуманы, чтобы не выдавать на чай. Я отпускаю ее – одним лишь взглядом, за окном пробегает девушка, которая выглядит точной копией официантки, когда смычок режет слишком много струн, его выкидывают, и его крашеные волосы обрастают коричневыми корнями; улица там – ТАМ – как длинный волос, и весь чем-то облеплен и нагроможден. Люди на улице бегут этого; всего «этого», столичные волосы расцветают из макушки какой-либо площади св. Павла или другой площади, утренние машины промывают их шлангами, рабочие – формой похожие на Нарцисса – любит крепко сжимать эти шланги и направлять упрямую струю.

Я похож на изломанный стих, взлохмаченную неровностями гильотину, падаю сверху и затем поднимаюсь чьей-либо сильной рукой. Опускаюсь снова до того, чтобы рассматривать как мужчина за соседним столом совращает несовершеннолетнюю, и снова, поднявшись, сверху вижу, что это мальчик, волосы, как взлохмаченный пух; и я знаю, что по одной из улиц движется мужчина, который спал с этим мальчиком, а еще – по другой или этой же – тот, кто спал с его матерью, какой же была его мать (?), вот что меня занимает больше всего. Если бы я был похож на изгиб костей, если бы знал исключительно одно правильное положение, меня волновал бы в нем плавный голос и кокетливое запястье, но мне любопытнее его мать; в глухой комнате – зачатие – мужчина, собака и мальчик, а может какие-либо посторонние предметы будут шуметь, меня уже не очень волнует его мать, я возвращен к окну. Шарнирные движения возвращают нас на исходную позицию и заставляют думать откуда мы пришли. Из какой смерти мы прибыли? Никто не знает, что сегодня в городе начнется гроза. Я слышу, как в моей переломанной тетради, в душноте и убогости сердечного кластера, как в храмовом подполе, как на серпантине над витражной розой, как на перекатах хлебного амбара в готическом стиле – кто-то пишет слова медленной гибели. Значит, будет гроза. Сегодня, когда я снова загляну в ее зеркало, то есть – в большую рану на меня исчезнувшего носа, кожистого цвета и цвета смерти зеркальность, где замыкается любая речь, начинает пропускать себя по кругу – ведь любой гештальт проворачивает повторы, проворачивает повторы – где любой отголосок речи становится страхом, потому что – мертвые не говорят. По крайней мере, мертвые не должны говорить. Люди не хотят, чтобы они говорили, пусть даже этими ранами, краями ран, пусть даже костями или – честными – запястьями, мелованными костяшками своих пальцев вдоль поверхности воздуха. Люди хотят, чтобы мертвые скакали быстро – далеко-далеко. Засыпают все входы кирпичной крошкой. Но я знаю о грозе, гроза предвещена тем, что в параллельном квартале кошка породила, и что часы отбили на башне с опозданием в три минуты, и что сегодня с утра я внезапно начал думать о грозе и женщине, скелете женщины, сидящем на кресле-качалке. Женские скелеты сохраняют грациозность и гибельность, они будто все еще в шале своих словесных игр, их кости похожи на шарады, их реберные прорези зазывно морщатся зеленым светом. Женщина, лишенная всей ветоши, то есть материи – сидит в этом кресле и играет движениями. Она может седлать страх перед мертвыми. Я отрываюсь от ее отражения и оплачиваю счет, официантка выдергивает его, и мы сталкиваемся пальцами, ее горячие фаланги омерзительно отгоняют от меня видение кресла-качалки и мертвой женщины на его троне; я слышу, как моя куртизанка отброшена на кровать собственных потрохов и тонет в ней, как в выгребной яме. А после горячительное прикосновение заканчивается, и я уже думаю о том, как быстро, но при этом – мерещится – что медленно, угасает всякая детская радостность и моя мальчишечья радость, моя первичная жажда и счастливое движение по широким рождественским улицам – тоже уже отступили, и скрипят качалкой в комнате воспоминаний моей матери. Для нее я остаюсь наполненным жизнью. Моя кровеносная система радует ее – своей стабильностью.

Города, вороны, столы и столешницы, рыбные дни и дни переливания крови, шпили монструозных и макабричных дворцов, выхлопные трубы, – я вкалываю эти запахи: вена, петлица, фотоальбом, судебное дело.

Я разграниченное пространство от серо-бежевой меланхолии до заштрихованного синдрома вечной депрессии; кино возбуждает мои некрофилические позывы; одна мысль о том, что ткани и остовы на экране демонстрируют свою идеальность, отполированные тысячью дублей, приободряет меня; смерть в целлулоиде является мечтой мои запястий, моих лодыжек, моих трагусов.

…история, которую я хочу рассказать была отпечатана одной нечистоплотной типографией в виде небольшой брошюры – бесшвейка, послеобрезной формат 125х200, тираж 400 экземпляров – и сегодня она будет роздана, разбросана, впаяна каждому прохожему. Я подозреваю, что многие экземпляры будут убиты на месте. Вдоль улиц мы поставили несколько звукоусилителей, музыканты – 16 штук, 5 скрипачей – будут стоять на балконах, будут громко играть. Мы начнем в 21:30, когда начнется гроза. Я предчувствую, что она совпадет с моей внутренней грозой. Все закончится идеально, идеальным громоударом, идеальной молнией, а потом ночь застегнет свой шов. Мы вынесем ее из комнаты, положим на носилки – любимую женщину – и будем в течении всего этого макабртанца носить вокруг здания, будем салютовать. Надо чтобы ее лицо до поры была накрыто бархатной тканью. Лучше синей. Дождь будет сильным, и зрители вначале не поймут, что она мертва, изображение будет смазанным, вода течет по бархату, может быть, бледненькая рука будет свешиваться с носилок. Может быть. Руки у нее всегда были красивыми, и мне хочется, чтобы эти руки были видны – на протяжении максимально долгого интервала – целую остановку сердце. Она мертва, гармонична, протяжна, с раной на месте лица.

Я часто думаю об этом, подходя к зеркалу. Какое-то неведомое чудовище и его возлюбленный сифилис, и пальцами они ковыряются у себя в замочной скважине носи. Уверен, что мои детские чудовища были намного более выразительны, менее связаны с контекстом и культурной накипью. К сожалению, их формы забыты, их имена перемешаны с другими именами. Например, ее именем. Возлюбленная фрау ночь, ночь черпала-черпала, у нее ночи были полные глазницы, полные кармана, ночь в форме пряника лежала на ее столе, когда мы впервые познакомились. Сумрачная, стареющая куртизанка, которая давно растеряла свою клиентуру. Мне было четырнадцать, но наш возраст скоро перестал иметь значение, его разъединительная функция сошла на нет. Иногда она вырывалась из своего дома, чтобы вместе со мной выйти по улицам, как порядочная мамаша. Сердцебиение ее матки было остановлено, но ей нравилось выгуливать меня, как собственного сына или собственного пса. Прикасаясь к этой юности, она сама распрямлялась, и черты ее лица начинали напоминать череп. В своем приступе материнства она часто пыталась развеять мои фантазии относительно содержимого склепов, захоронений и нефов капелл. Ее проститутская походка становилась ангельской, как только своими руками она нащупывала во мне легко опознаваемую грязь, крохотное запотевшее зеркало, и в его отмели – свое детство. Мы были одинаковыми – в мои четырнадцать и ее трижды четырнадцать, и я казался ей потусторонним существом, более страшным, чем собственное заразное тело или любое изведанное тело пьяницы или моряка, которое она впускала в себя; в том и было все дело, что я впускался в ее комнату, но не впускался в нее. Подобное было для старой проститутки новым, и очень скоро свод ее комнаты, закопченная и засаленная простынь впитались в меня так же сильно, как мое бестелесное нахождение на ее кровати – в нее. Я оборачивался в грязь ее дотошных рассказов и одеяло с пятнами, чтобы найти чувство родства; мои призрачные истории и зеркальные чудовища уплотнялись, из дыма наливались кровью, и когда она вдыхала огонь последней ночной сигареты – мясом золы. В этом была моя проступающая реальность; будто волшебный остров, который поднимается из моря; логово проститутки стало для меня одеждой, сифилитичная рука качала колыбель моего спокойного мрака; это море грустной никотиновой тьмы опутывало меня сладким сном о далеких звездах – голых, как женский скелет – на которых мертвые пляшут с мертвыми. Она разглядывала мой сон, мою сопричастность ее глубокой болезни, мои бледные щеки крохотного ребенка, и будто зажигала маяк. Свет, исходящий из его головы, всюду находил только море – только антрацитовое пространство ее неустанного труда на ниве семяизвержения; я – был завершением ее труда, будто собственным ребенком, или словно мою колыбель прибило к основанию этого маяка, будто долгожданными родами после миллиона истеричных совокуплений.

Моя дружба с проституткой расчерчивала пространство; аккуратное деление пристрастило меня к геометрии. Мне нравилось осознавать перспективы и с анатомических атласов зачерпывать знание о том, чем занимается моя подруга. Она вела жизнь совсем иную, чем моя мать, и меж тем в ее венах текло больше крови – я знал, что раз в месяц лишняя ее часть вытекает наружу змеями, и никогда не случается задержек, ни разу в жизни не случалось задержки у этой женщины, еще в девятилетнем возрасте приговоренной к проституции. Красные змеи – их тела из переливающейся крови – спали под кроватью этой женщины, я слышал шипение и шелест чешуи о чешую, нигде более тайная жизнь не пульсировала так яростно, как в коморке старой проститутки. Сейчас, когда она состарилась, ей приходилось прибегать к грубым средствам для привлечения клиентуры. Иногда она часами обнаженная стояла у окна в зазывающей позе, а я разглядывал ее спину. Старая спина, рытвины старой оспы, но прекрасная прорезь, где позвоночник делит плоскость надвое, сочная траншея, густо наполненная тенями. Я видел, как эти тени растворяются на ярко освещенных ягодицах, но затем рождаются вновь на пушистом завершении ее расставившего ноги тела. Там все двигалось по каким-то непонятным причинам, как, обычно, двигается у мужчины; все переливалось разными ночными оттенками и всегда оставалось доступным. Руки она держала на поясе, чтобы всем была видна худоба этих рук; какая-то кожная болезнь парализовала эту кожу коричневыми пятнами; морщины шевелились быстрыми движениями. Подмышки яблочные, гладко-серые. Обычно она закалывала волосы, и мне были видны огромные серьги, в которых когда-то висели крупные искусственные камни, а сейчас – пустое пространство…. Она могла стоять вечность, ее жажда жизни целеустремленно обслуживала без лишних слов любого строителя, врача или женатого мужчину. Она говорила, что никто не оставлял ее, все были – до самой смерти; она особенно помнила тех, кто начал пользовать ее девятилетнее тело и с кем она продолжала нежную дружбу на протяжении двадцати-тридцати лет. Там, в девять, ее соки омывали десять, иногда двенадцать кораблей за ночь, и этому телу не оставалось никакого времени, чтобы думать о маяках и том, откуда плывут эти корабли. Ее первооткрывателем был сутенер французского телосложения, загорелый педераст, позже встретивший свою любовь Сен-ля-Морт и покинувший шлюшью бухту. Она говорила мне, хотя это и не было ясно, что для нее не существовало более трогательной истории, чем история любви ее сутенера: ВИЧ-положительный за руку с ВИЧ-отрицательным, любовь на гребне постоянной смерти, кровоизлияние в легкие; страсть, покуда не отцветет пульс. Подобное подходит и к нашей с ней истории – начавшейся тогда и заканчивающейся сегодня, когда начнется гроза.

Она умерла. Полторы недели назад ее не стало, сифилис прогрыз в ней страшные дыры. Сегодня ее понесут по улицам. Она будет накрыта синим бархатом. Играет музыка. Ее будут чествовать королевой. И праздник будет продолжаться, пока зрители не поймут, что по их красивым улицам – несут прокаженную шлюху с ярким цветом гниения, запахом мертвой кожи, мушиным потомством в матке. Тогда начнется паника. А мои музыканты продолжат играть в ее честь, и мужчины продолжат носить ее по кругу, триумфально, триумфально, сжимая эти круги, разжимая их, выкрикивая ее известное всем мужчинам квартала имя, триумфальное имя… а потом, когда приедут стражники, мы сделаем – как ей и хотелось бы! – опрокинем носилки, и пусть ее тело будет под дождем, заштрихованное вечной ночью, и пусть все ее видят, голую, доступную даже посмертно, бесконечную проститутку с дверью в иное царство посреди лица, обвенчанную с сифилисом королеву с напудренными щеками, доступнейшую из наложниц гибели!

Я слышу, как мой верлибр о ней заходится многословием.

Слышу, как небо бьет в барабан.

Как муха жужжит в ее комнате.

Начинает свой ливень туча.

Музыканты на своих местах.

В пять скрипок начинают петь ее честь.

Как ночь начинается…

…вечная ночь.

И что она – уже раскачивается на своем кресле-качалке. И это она. Она. Это она – начинает ночь.