на примерах из кино

Предисловие:

Если перечислять компетенции Алексея Поляринова, выйдет долго. Он и писатель, и переводчик, и эссеист, и лектор, но главное – он человек, который может сделать интересную историю из чего угодно.

Со дня на день в продажу поступит его новый роман «Риф», изданный в новом импринте «Эксмо-АСТ» – Inspiria. О нем сложно говорить, не раскрыв лишнего, поэтому для презентации мы выбрали что-то вроде рубрики «Спойлеры без контекста», но с кино в качестве иллюстраций. Тем, кто твердо решил читать роман еще на анонсе, советую ограничиться беглым просмотром постеров – в тексте обведены пересечения историй. Мы «засекретили» в статье несколько имен и обстоятельств, но самые яркие впечатления вы получите, если заранее будете знать о сюжете и того меньше.

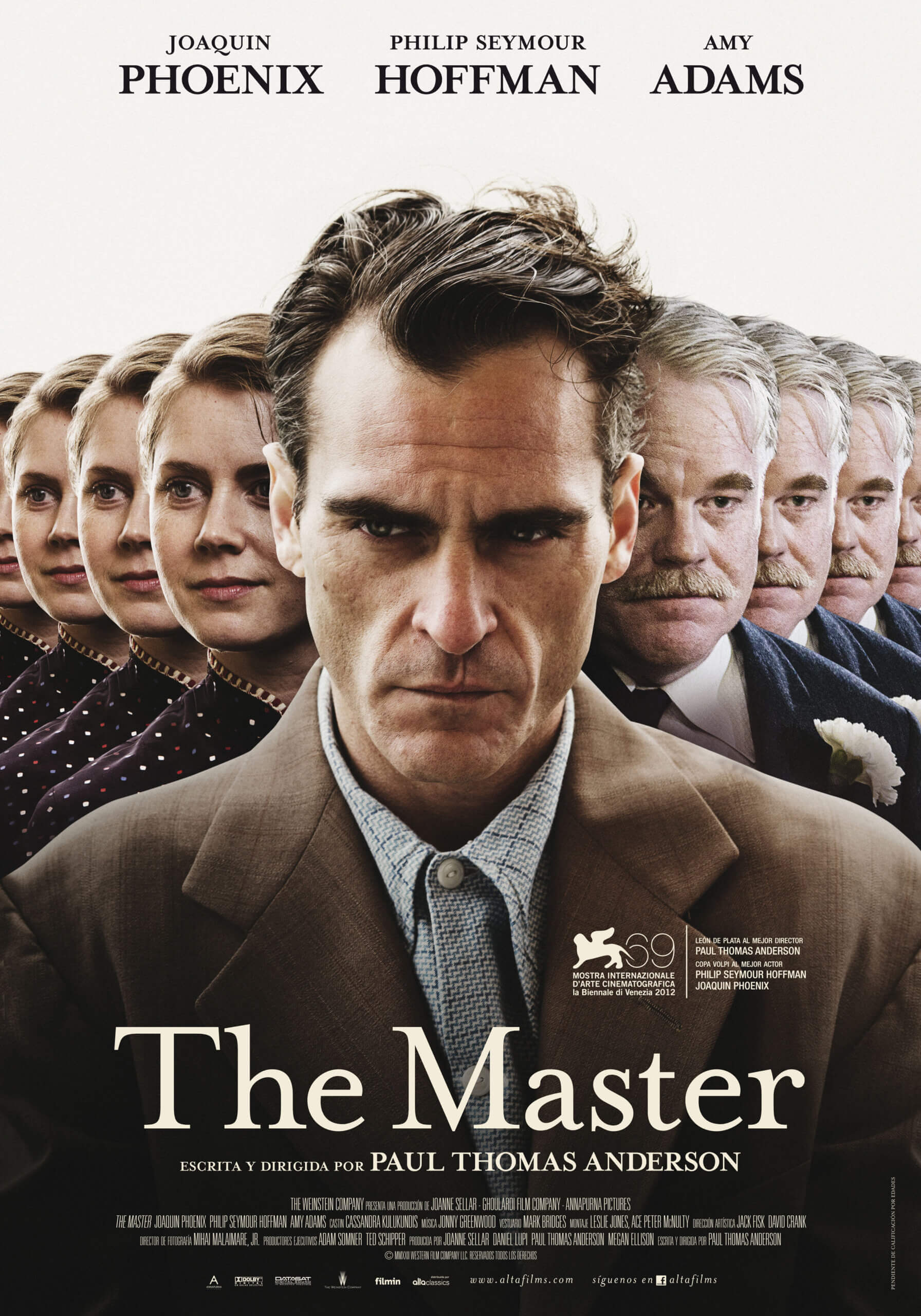

«Мастер» («The Master»), реж. Пол Томас Андерсон, 2012

«Риф», среди прочего, про секты. Это не секрет – то же самое можете прочесть в аннотации. У сект обыкновенно бывают харизматичные лидеры, и в романе Поляринова такой есть. Зовут Юрий Гарин. Когда мы с ним знакомимся, он преподает антропологию в США и почти сразу очаровывает Ли, одну из главных героинь, что неудивительно – очень приятный мужик, эрудированный, интересуется ритуалами. В обаянии ничем не уступает Ланкастеру Додду – герою Филипа Сеймура Хоффмана в «Мастере».

Персонажи – самая очевидная точка соприкосновения сюжетов, только вот Андерсон снял фильм об укрощении строптивого другим строптивым, а Поляринов четко проводит черту между агрессорами и их жертвами, да и лапшу, которую вешают людям на уши, Додд и Гарин режут из разного теста. Герой Хоффмана списан с Рона Хаббарда, основателя Церкви саентологии, одной из самых успешных новейших конгрегаций. Среди прославившихся самозваных мессий он воплощает мягкую силу. Актерский гений Хоффмана выражается в том, что наверняка и не скажешь – лжец его герой или искренне верит во все, что говорит. Андерсон весь фильм держит персонажа на виду, даже заходит с ним в уборную, но тот остается непроницаем. Напротив, Поляринов почти сразу выдает манипулятора с потрохами, хоть и пишет своего «мастера», держа дистанцию – каждая встреча Гарина с читателем происходит в присутствии третьих лиц, – но чуть за экватор романа он все же поведает его историю. Главное же отличие состоит в том, что в последней – хронологически – части «Рифа» Гарин и вовсе из недоделанного Рона Хаббарда превращается в усовершенствованную версию Чарльза Мэнсона.

«Зверь» («Beast»), реж. Майкл Пирс, 2017

«Зверь» не про секты, но это точнейшее попадание в лейтмотив «Рифа» – такой разный абьюз – и в завязку сюжета Киры, еще одной из героинь романа. Девушка в фильме тоже варится в герметичном социальном котле, у нее тоже не самые простые отношения с матерью, тоже появляется красавец-мужчина и жизнь идет наперекосяк. Дальше начинаются оговорки: клан в романе – целый вымышленный город на севере России – Сулим, – а в фильме это семья и приближенные к ней люди (как и в книжке, все в свитерах – действие разворачивается на обдуваемом ветрами островке); одержимая контролем мать из фильма больше напоминает вышеназванного Гарина; в конце концов, Пирса интересует разрастание трещин, а Поляринова уже сбор осколков – того, что остается от человека, восставшего против своих.

К другим сходствам запишем, что оба произведения – каждое в своей категории – рекордсмены по изображению пассивной агрессии. Тут они прямо близнецы.

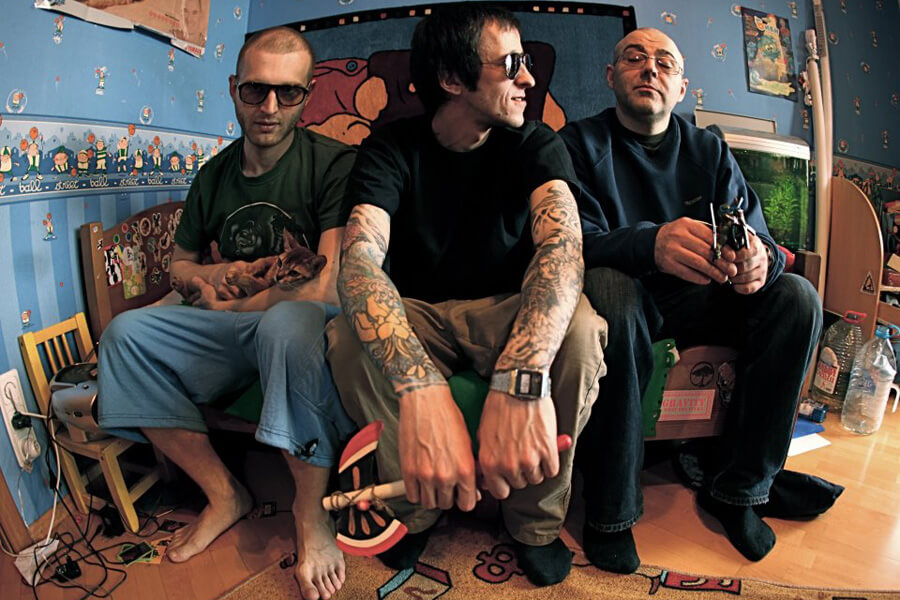

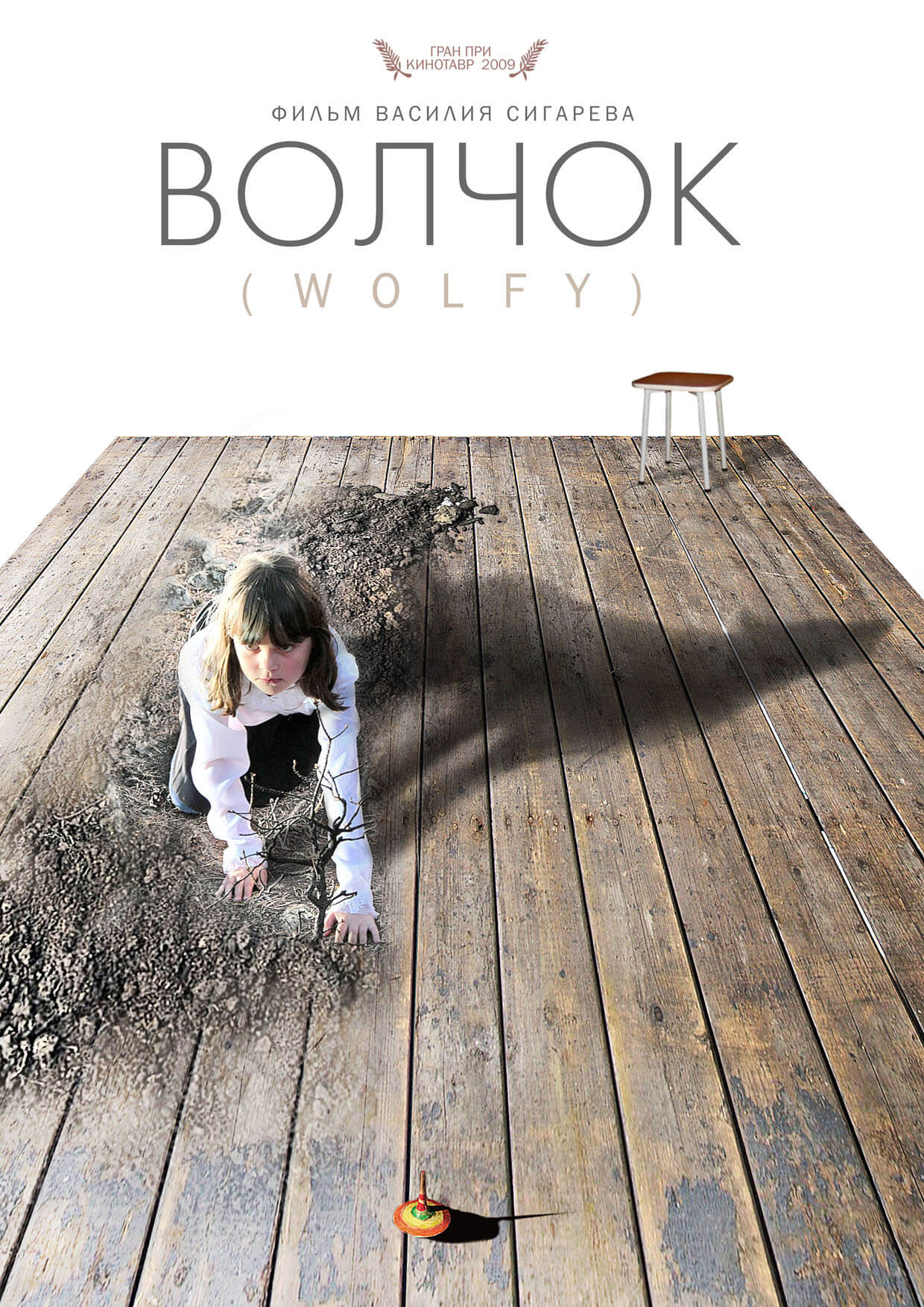

«Волчок», реж. Василий Сигарев, 2009

Дисфункциональные дочки-матери все же стоит оговорить отдельно – так много строк заняла у Поляринова эта невеселая игра. И не впервой. Трудный диалог поколений – общее место «Центра тяжести» и «Рифа», но в последнем под увеличительным стеклом конкретно отношения двух женщин. Причем здесь наш автор придерживается нетипичной риторики: общий язык у родителей с детьми есть – хотя бы русский, в американских главах обошлось, – и даже какие-то разночтения не приводят к конфронтации, а все беды от того, что одна из сторон просто-напросто не идет навстречу. И вот эта губительная неразговорчивость у Поляринова как будто вызрела из фильма Сигарева «Волчок». У обоих от диалога уклоняется старшее поколение, но если в фильме только одна некоммуникабельная мамаша, то в романе их сразу две.

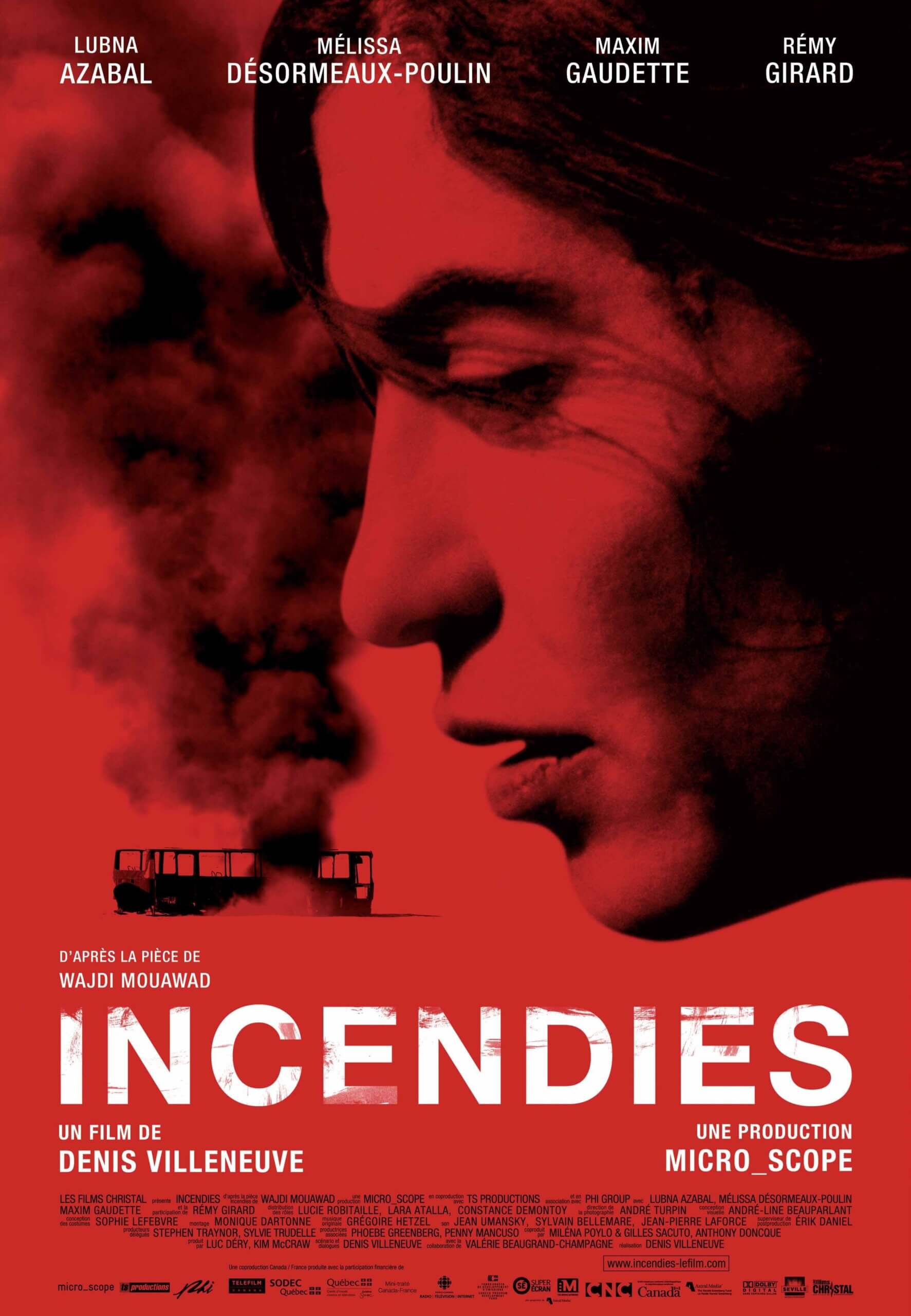

«Пожары» («Incendies»), реж. Дени Вильнев, 2010

Кто-то должен бередить незалеченные исторические раны, пока общественное сознание не отрефлексирует их как следует. Первая по хронологии часть «Рифа» закручивается вокруг инцидента, подчистую списанного с Новочеркасского расстрела – чудовищного преступления советской власти против собственного народа. Его, представьте себе, практически не осмысляли в искусстве – не в последнюю очередь из-за умалчивания происшествия вплоть до перестройки. В этом году ситуация круто изменится. Так совпало, что за месяц до выхода «Рифа» в Венеции отгремели «Дорогие товарищи!» Кончаловского – художественная реконструкция трагических событий июня 62-го года с сочиненным драматургическим стержнем: после расстрела демонстрантов преданная партии работница горкома нигде не может найти свою дочь. Мать-одиночка, кстати, как и в книге. Почти идеальная иллюстрация, если бы не «Пожары» – лучший фильм Дени Вильнева, у которого с «Рифом» несколько больше общего.

Во-первых, Поляринов вторит Вильневу, когда подчеркивает, что историческая травма – это множество личных, то есть – оба не допускают нивелирования загубленных жизней до статистики. Во-вторых, и в «Пожарах», и в «Рифе» эхо выстрелов, прогремевших много лет назад, слышат дети стрелявших – слышат и тем самым пополняют список жертв.

«Солнцестояние» («Midsommar»), реж. Ари Астер, 2019

Вообще, смотреть Астера следует уже затем, чтобы понимать, какая нелегкая заносит людей в религиозные культы. В «Солнцестоянии» героиня Флоренс Пью не может пережить потерю семьи, а потом оказывается среди людей, для которых смерть – чуть ли не высшее благо. Следует мучительная корректировка системы ценностей, но в финальной сцене налицо терапевтический эффект. Мораль такая: если тебе плохо, выясни почему, а потом найти тех, кто скажет, что твое «плохо» – на самом деле «хорошо». У сектантов Астера других занятий нет, кроме как подменивать понятия. Но с «Рифом» параллель поинтереснее – прощупывание метафизики обряда. Только Поляринов не ограничился пальпацией и сделал в довесок рентгеновский снимок – в самом эффектном эпизоде романа Гарин устраивает своей студентке импровизированную лекцию о ритуале как символической инвестиции.

К слову про оккультные ужастики: что касается накала и фактуры, кульминационная сцена «Рифа» – это уже «Апостол» Гарета Эванса в современном антураже. Если доживем до экранизации, самый зрелищный кадр будет там.

«Марта, Марси Мэй, Марлен» («Martha Marcy May Marlene»), реж. Шон Дуркин, 2011

В «Рифе» весь фильм Дуркина уместился на пяти страницах: одна из героинь в силу обстоятельств выпадает из-под влияния абьюзера и переживает сильнейшие посттравматическое стрессовое расстройство. В «Марта, Марси Мэй, Марлен» девушка сбегает из коммуны по типу мэнсоновской «Семьи» – без проработанной религиозной доктрины, зато с одухотворенным гуру с лицом Джона Хоукса и гитарой, – девушка сбегает и бежит, пока не спотыкается о нелюбовь внешнего мира в лице семьи.

В сюжете американки Ли признаками секты Поляринов наделяет студенческую группу. Собственно, всю дорогу он тем и занимается, что развенчивает само понятие – «секта». Что это вообще есть? Сообщество в сообществе, у которого своя правда в пику той, что снаружи. Такое есть в каждой из трех частей «Рифа», и только в одной это секта в привычном смысле, как у Дуркина в фильме, – за городской чертой, с деревянными домами, разделением труда и жутковатым главарем.

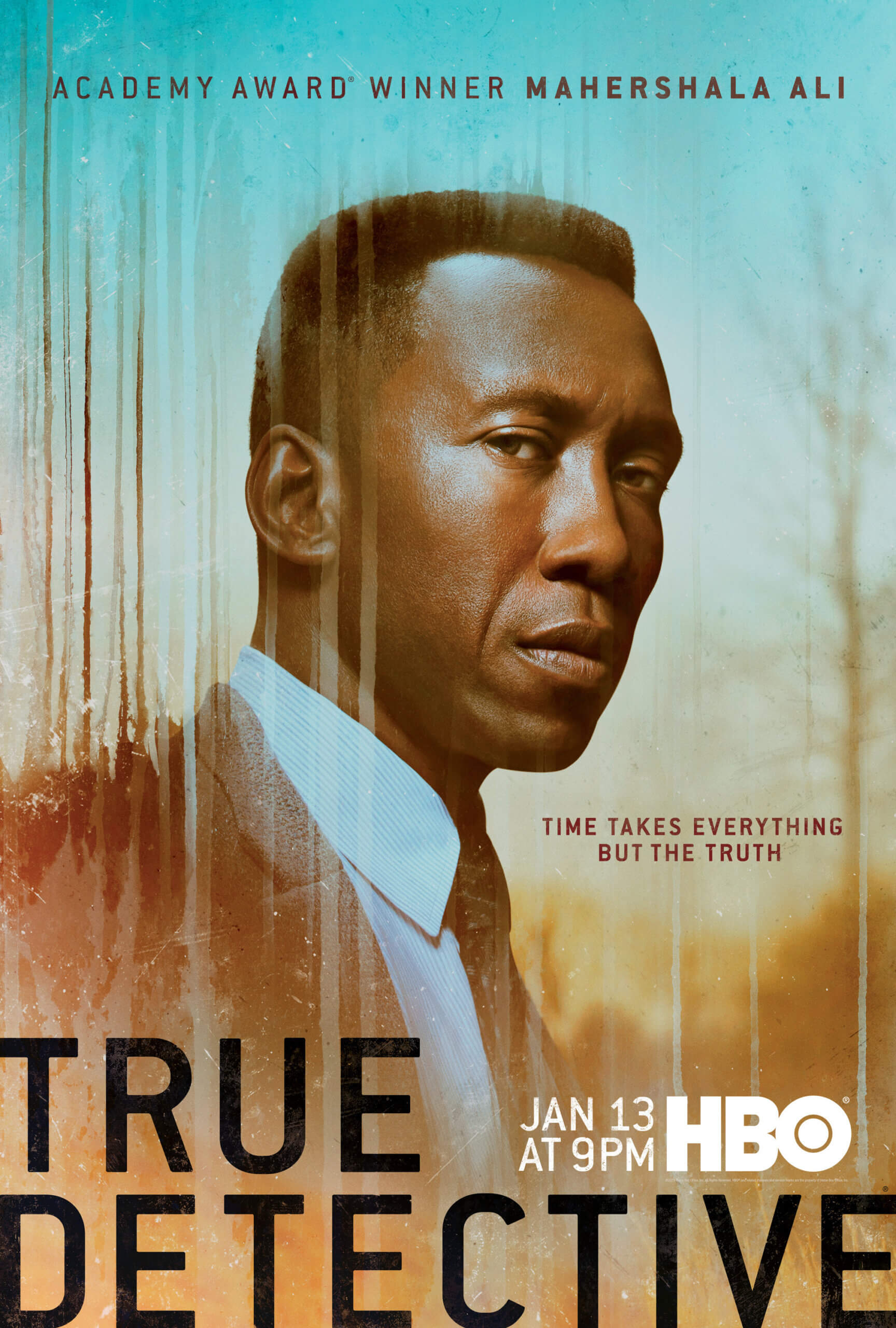

«Настоящий детектив» («True Detective»), автор Ник Пиццолатто, 3 сезон, 2019

Телебонус. Интонационно и композиционно третий сезон антологии и новый Поляринов похожи, как две капли воды, – отстраненный рассказик ведет параллельно три временные линии, оставляет фальшивые подсказки и использует память как поле битвы, – но где Пиццолатто перебивает интригу социальным комментарием, там Поляринов ввинчивает историческую справку или искусствоведческое эссе, в которых реальные события и арт-объекты исследуются наряду с вымышленными. К примеру, в той самой главе, в которой Гарин рассуждает о феномене ритуала, он живописует Ли такую инсталляцию: заминированный художником-подрывником городок, построенный только затем, чтобы однажды взлететь на воздух; вопрос только в том – когда. Помещенный в контекст, рассказ Гарина оказывается метафорой всего эпизода, который в определенном смысле закончится взрывом.

Еще в обеих историях – у Поляринова между строк, а у Пиццолатто вслух – задается вопрос: «Зачем это насилие?» Пиццилато скажет: случайность, – а Поляринов: цикл. Можете поспорить с ним в рецензии. Озаглавьте ее так: «Современный миф о небанальности зла».