Предисловие:

Когда речь зашла о том, чтобы писать о любви, я понял, что мне нужна настоящая любовь, чистая, без примесей ненависти, измены, презрения и прочих шлаков. Мне нужна страсть. Не ограниченная какой-то мелкокалиберной, пусть и искусственно продлённой, человеческой жизнью. Я решил, что буду писать не о любви человека, но о любви человечества. О любви, прорывающей тысячелетия, — самой сильной из всего, что я знаю — любви к земле.

Люди веками умирали за землю и в землю. Последнее даже важнее, чем первое. Попасть в землю, воссоединиться с любимой — это высшая и конечная цель человеческой жизни. Точка, на которой смыкается жизнь, как выпущенная стрела, наконец-то попавшая в цель.

Можно сказать, что некоторые человеческие особи, относящиеся к средиземноморским, индийским и индокитайским культам, умирали в огонь, а не в землю. В огонь умирали и некоторое германцы, русские старообрядцы-сектанты, европейские «ведьмы» — последние явно не по своей воле. Но всё это для того, чтобы их прах смешался с землёй, чтобы лучше войти в землю, достигнуть единства. «Прах смешался с землёй» — фраза, встречающаяся в текстах довольно часто: от мифов Месопотамии до Джорджа Мартина. Смешаться с землёй…

В одном из самых фундаментальных сюжетов Библии, обыгранном десятками тысяч пародий и интерпретаций, — Великом исходе — избранный Богом народ десятилетиями блуждает по пустыне, чтобы найти Эрец-Исраэль — Землю Обетованную. Именно землю и никак иначе. Уже в понимании древнееврейских мыслителей, без земли невозможны ни государство, ни народ, ни любовь к Богу. Любовь к земле — это и есть любовь к Богу, и эта любовь не просто требует — она заслуживает по-настоящему больших жертв.

Начиная с древнейших войн — войн египетских фараонов, шумерских лугалей, династии Шан, — люди считали, что земля стоит того, чтобы за неё убивать, что она достаточно хороша, чтобы стремиться к её тотальному обладанию. Жить, сражаясь за землю, содрогаясь в многотысячных кровавых судорогах, считалось настолько естественным, что только в XVIII веке французским физиократам пришла идея хоть как-то это обосновать. Физиократы, объявившие землю высшей экономической, а значит вообще высшей, ценностью, на деле просто констатировали железный факт.

Ведь если верить марксистам, именно земля стала первой частной собственностью, во всяком случае, в Северном полушарии. Именно землёй, как возлюбленной, человечество стремилось в максимально интимном смысле этого слова обладать — приватно обладать, то есть обладать в одиночку.

И для матросов Колумба, и для викингов Эрика Рыжего, готовых терпеть цингу, гной, переизбыток спермы и крыс, земля уже давным-давно была объектом вожделения, высшей любви, ради которой можно было забыть остальную жизнь. Ради которой можно было картинно кричать в сладострастном припадке: «Земля! Земля!» — при таком долгожданном приближении к Ней. Вне зависимости от того, делали ли мореплаватели так на самом деле, в исступлении как обезьяны вскарабкавшись вверх по мачте, сам факт того, что этот сюжет с криками о земле перекачивал в культуру и стал стереотипом, говорит о многом. Матросы из фильмов не кричат о борделях, матросы из книг не кричат о семьях — они кричат о том, что любят куда сильнее. «Земля!».

Великие колониальные империи, сложившиеся в эпоху физиократов, — Российская, Британская, Французская и другие — всего лишь гигантские механизмы, призванные выполнять единственную цель: влюблять в себя и подчинять себе землю, покрывать её и не давать эту землю другим. Земля отвечала взаимностью. Она не только кормила и заботливо избавляла от мёртвой плоти. Своими объятиями земля окутывала культуру, язык, революцию — всё, что делало человека самим собой. Через историю всех государств, в том числе и России, протяжно проносится аромат, оставшийся после этих объятий: «Земля и воля», «землячества», «земства», «умирать за родную землю», «движение почвенников».

Влюблённые в землю европейцы назвали в её честь целую планету, хотя большая часть этой планеты покрыта водой. В то время как отцы-основатели геополитики — Хаусхофер, Ратцель, Маккиндер — пытались рационализировать свою любовь к земле, называя возлюбленную похотливым именем «жизненное пространство», Барбизонские художники и наследовавший им Ван Гог поэтизировали землю.

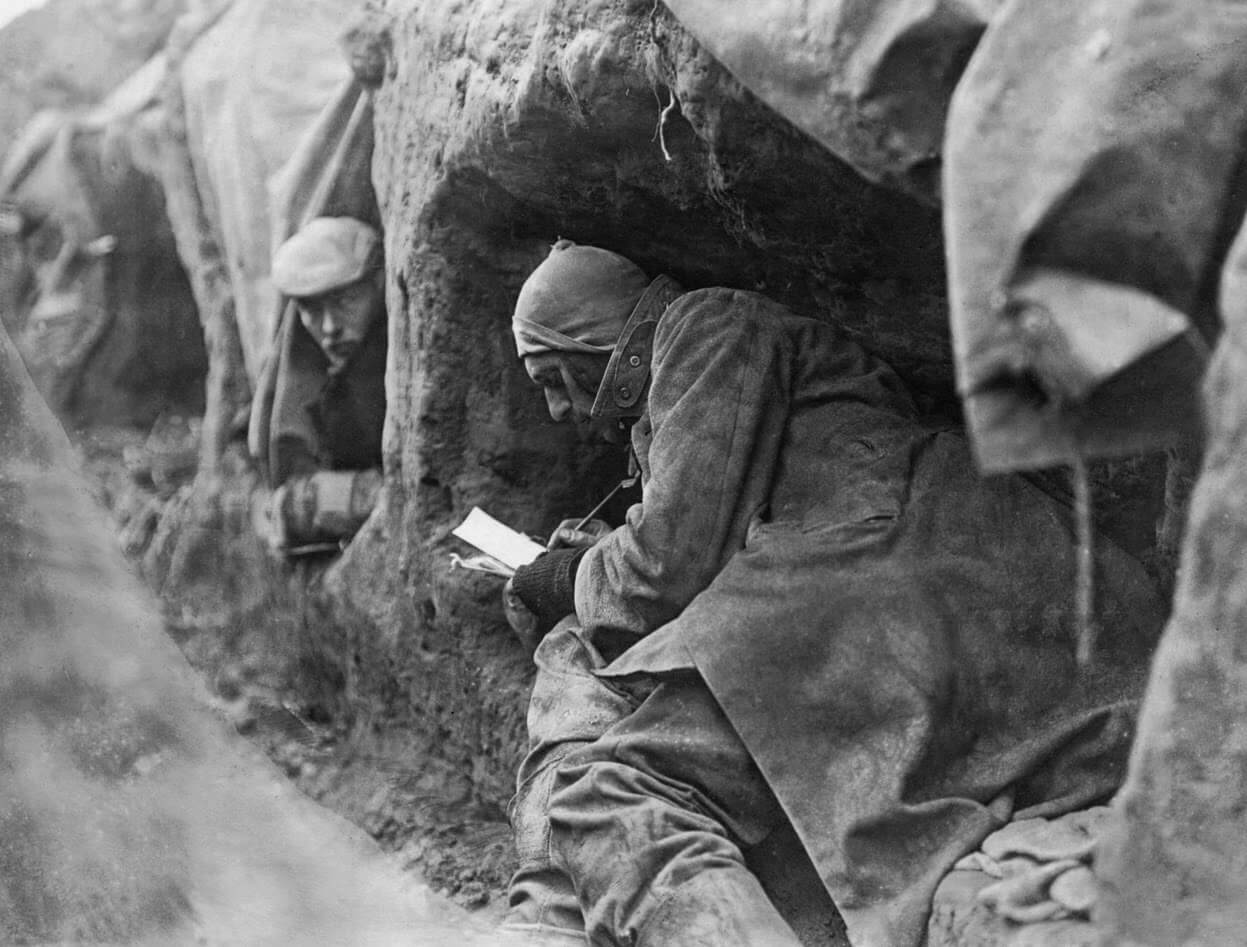

Совсем скоро вся западная цивилизация, подтянув за удушающий поводок ещё и свои колонии, устроила Первую мировою — бойню за землю. Самая развитая часть человечества танцевала на собственных костях ради своей возлюбленной, возлюбленная была в восторге и просила исполнить на бис. Так случилась ещё одна мировая, где война — это страсть, это почти что секс, но только с землёй, — одержимое человечество втаптывает себя всё глубже и глубже в землю, массово входит в неё, даря себе и ей единение и экстаз. Верденское поле, окрестности Сталинграда, берега Сомы — синяки под чулками земли, царапины на вспотевшей спине.

Может ли такая любовь, реками войн перетекающая в безумство, любовь, где стороны поочерёдно силой, сломав об колено волю, берут друг друга без памяти, быть хоть немного вечной?

Кажется, я уже не живу на земле… Я живу в интернете или где-то ещё. Точно не на земле. Кажется, за землю теперь воюют только лишь идиоты — нормальные люди занимаются фронтендом, бэкендом, снимают сериалы и строят шаттлы. Я живу в европейских городах и не помню, когда в последний раз ходил по земле.

Урбанистика говорит нам, что открытый грунт является «нежелательным для пространства современного города». Урбанистика называет открытый грунт «ошибкой в проектировке». Ошибкой. Так мелочно. Как и подобает накануне назревшего расставания.

«Богом клянусь!» — я дописываю этот текст в поезде Дортмунд–Кёльн, девушка в заднем ряду говорит по-немецки — «Однажды мы колонизируем Марс и свалим отсюда в вечность».