Пуп Земли

Мой друг, Донсков, часто собирал гостей. Вообще-то его звали Семен, но он ненавидел свое имя и отзывался только на фамилию. В Академии живописи он был знаменитостью — он совсем не умел рисовать и открыто в этом признавался, но — парадокс! — его успеваемость всегда была выше, чем у меня. Он обладал редким даром рассказчика, — любая, даже самая занудная история в его интерпретации приобретала новое звучание. Мне иногда казалось, что если он начнет в произвольном порядке произносить слова — то слушать его все равно будет интересно. Непонятно, как подобная способность помогала ему сдавать экзамены, например, по графике, но Академию он окончил с красным дипломом (в отличие от меня). Если преподаватель просил его изобразить, скажем, бегущего человека или лошадь, он просто закрашивал холст лиловой гуашью. И — бог знает как! — но это срабатывало. Семен Донсков иллюстрировал собою тот редкий (очень характерный для политиков) случай, когда очарование личности полностью компенсирует отсутствие таланта.

На вопрос: «Зачем ты вообще пришел в Академию живописи?» — он всегда отвечал по-разному. Например:

— Папа обещал, что если я стану художником, он купит мне велосипед.

Или:

— Социальный эксперимент. Хочу доказать несостоятельность системы образования.

В первый раз он пригласил меня в гости еще на первом курсе. Я подозревал, конечно, что его логово будет отражением внутреннего мира, но даже я не ожидал, что уже на пороге дома споткнусь о живую каймановую черепаху. Она, как собака, спала на коврике возле гардероба. На вопрос: «Зачем тебе это сонное чудовище?», хозяин ответил: «А что? У всех значительных людей были любимые питомцы: у Македонского был Буцефал, у Шерлока Холмса — доктор Ватсон. Чем я хуже? — И выразительно развел руками, как бы вопрошая: «в самом деле — чем?».

Черепаху звали «Эсхил» — в честь древнегреческого драматурга.

— А почему такое имя?

— Знаешь, как умер Эсхил? Ему на голову свалилась черепаха. Да-да, я не шучу. Дело в том, что орлы, охотясь, хватают черепах когтями, поднимают высоко в небо и бросают на камень — чтобы разбить панцирь. Так вот, старик Эсхил однажды шел по полю, а мимо летел орел с добычей. Пернатый, наверно, принял блестящую лысину гения за булыжник и отпустил черепаху. Так скончался один из самых светлых умов Греции. Вот тебе и Deus ex mashina.

***

— Осторожно, не наступите на Эсхила, — сказал Донсков, открыв дверь.

Мы перешагнули через черепаху, прошли на кухню и уселись за хромоногий стол, накрытый рваным лоскутом брезента. Я не ел весь день и, увидев хлеб, тут же потянулся к нему, но Донсков перехватил тарелку, пригрозив мне пальцем.

— Знаешь, из-за чего пал Рим? — спросил он. — А я знаю: они не мыли руки перед едой!

Сполоснув ладони, я вернулся в комнату. На столе возле заплывшей свечи уже стояли, перемигиваясь бликами, две поллитровые банки. Донсков налил воды, опустил кипятильник в одну из них и спросил:

— Ну что, надумали?

Он уже давно пытался уговорить нас пойти в поход. Но мы с Петром, люди ленивые, отнекивались, ссылаясь на мифические «более важные» дела.

— Да бросьте всё! — возмущался Донсков. — Я же предлагаю вам приключение! У меня отец — геодезист; работает на месторождениях каменного угля. Они разрабатывают карьеры недалеко отсюда — километров девяносто. Доедем до ближайшей станции, а там рванем пешочком, через лес! Это такое зрелище, такая красотища, скажу я вам! Ей-богу, что вы, как сонные ежики?

Обычно уговоры Донскова заканчивались ничем, но в этот раз… На стене у него висели большие черно-белые снимки — угольные карьеры, огромные черные дыры в земле, похожие на воронки от разорвавшихся бомб. Я смотрел на эти странные фотографии, и у меня возникло ощущение дежа-вю: я вспомнил, как совсем недавно листал альбом Ликеева и рассматривал его серию гравюр «воронки», посвященную именно взрывам.

— Красотища говоришь! — пробормотал я. — Ну что ж, можно, пожалуй, и сходить — проветриться.

Донсков, привыкший к отказам, сначала даже не понял, что я сказал.

— Да не спеши ты отпираться! — продолжал он. — Ты ведь еще не видел…

— Я согласен.

— Что?

— Так, Донсков, слушай меня ушами: я — согласен — на — поход.

Он словно оцепенел, потом — широко улыбнулся. Рот его был набит кривыми желтыми зубами, похожими на тыквенные семечки, и мне всегда казалось, что их там явно больше тридцати двух — ну, семьдесят два, как минимум. Он повернулся к Петру и победным тоном произнес:

— А ты что же?

— А что я? — спросил Петр.

— Ты — в меньшинстве.

— И ничего я не в меньшинстве. Раз тут такой расклад, я тоже согласен. Только где мы снаряжение возьмем?

Донсков махнул рукой.

— Не проблема. Я состою в клубе путешественников. «Эдельвейс» называется. Завтра впишем вас двоих по блату в ряды клуба и сможем взять в аренду рюкзаки и спальные мешки. А также — карабины, компасы и прочую муть. Главное — хорошенько запастись водой и взять с собой удобную обувь.

***

Мы три часа тряслись в духоте, в электричке, на жестких деревянных скамейках. Сначала пытались играть в карты, но быстро заскучали. Обычно мы легко находили тему для беседы, но это было там — в нормальном, недвижимом мире. Я по натуре домосед и вообще неохотно меняю место дислокации, иногда мне бывает лень перейти из одной комнаты в другую. А тут — целая экспедиция, марш-бросок — к черту на рога! У меня стучали зубы. Хотелось отказаться, но электричка все дальше уносила эту мысль — я знал, что уже достиг точки невозврата.

— Эй, Андрюха, сделай лицо попроще! — сказал Донсков. — У тебя глаза, как у девственника перед брачной ночью — того и гляди, лопнут от страха. Знаешь, из-за чего пал Рим? А я знаю: они боялись ходить в походы.

Я выдавил смешок, но напряжение не спало.

Петр как всегда кусал свою нижнюю губу и каждые пять минут доставал из кармана упаковку влажных салфеток, чтобы тщательно вытереть руки. Донсков долго наблюдал за ним, потом спросил:

— Петя, будь добр, объясни, что ты делаешь?

— Это называется гигиена. Советую попробовать, — назидательно сказал Петр, обрабатывая очередной салфеткой кожу между пальцев. — И не надо так на меня смотреть. Общественный транспорт, между прочим, находится на втором месте по концентрации смертельно-опасных бактерий и вирусов. Статистика. Подумай об этом.

— Ах да, совсем забыл, ты ведь у нас фанат статистики, — Донсков подался вперед и прошептал. — Так вот: если ты не уберешь эти свои дамские финтифлюшки, то вероятность того, что я вытру пол в тамбуре твоим лицом, скоро будет равна ста процентам, — он откинулся назад и пожал плечами. — Статистика. Подумай об этом.

Петр спрятал салфетки, бормоча:

— Посмотри в словаре слово «дипломатия».

— Я уже смотрел, — сказал Донсков. — Дипломатия — это смертельно опасная болезнь. От нее Грибоедов умер.

***

Перроны станций почти ничем не отличались друг от друга: они были завалены мусором и пассажирами — причем, чем дальше от Москвы, тем менее очевидной становилась разница между первым и вторыми.

Наконец за окном показалась табличка с надписью «ст. Шахтерская».

— На выход, — сказал Донсков, вдевая руки в лямки своего огромного рюкзака.

Мы вышли из вагона. Весеннее бодрое утро пробрало ознобом. Рюкзак был неподъемный — какое только барахло там не таилось — но со страху я даже не чувствовал тяжести.

В детстве я, как любой ребенок, был одержим жаждой открытий. На стене в детской висела огромная карта мира, исчерченная маршрутами великих путешествий: Магеллан, Марко Поло, Васка да Гама. Я завидовал им, потому что их жизнь была уникальна.

Сейчас, вспомнив эти имена, я осознал, что на их фоне все мои страхи смешны — в конце концов, я участвую не в Полярной экспедиции: мне не грозит смерть от переохлаждения, от лап тигров или белых медведей, на меня точно не нападут новозеландские туземцы-людоеды или сомалийские пираты. Максимум, что мне угрожает — так это комары, клещи и… и всё.

— Дорога в тысячу миль начинается с одного шага, — пробормотал я. — Верно сказано, черт возьми. Первый шаг — самое трудное.

— Хватит ныть. Иди уже, — сказал Донсков и толкнул меня. Я покачнулся, тяжелый рюкзак перевесил, и я медленно завалился на бок, как случайно задетая локтем ваза (в голове раздался звонкий треск фарфора — звук разбитой гордости).

Донсков от души рассмеялся, с удовольствием демонстрируя свои кривые, желтые, растущие практически в три ряда зубы.

Я попытался подняться, но рюкзак намертво пригвоздил меня к асфальту, и я безвольно барахтался в его объятиях. Перед лицом валялся раздавленный бычок (со следами губной помады на фильтре), было наплевано. Я ощутил такое дикое унижение, что чуть не заплакал: «как глупо, как все глупо!»

Петр подался вперед, чтобы помочь мне, но Донсков оттянул его за плечо:

— Не надо. Пусть сам.

— Но…

— Я сказал: сам.

Я снизу вверх затравленно смотрел на их лица — и увидел себя со стороны их глазами — и испытал презрение к этому тюфяку. Нельзя быть таким. Нельзя!

Сначала я хотел расслабить лямки и выбраться из капкана, но, подумав, понял, что для восстановления status-quo этого будет мало.

— Ты в порядке, Андрюх? Чего затих-то?

— Да пошел ты, — я сделал рывок; мышцы надулись, зазвенели под кожей, угрожая лопнуть. Я поднялся на колени и тут же снова рухнул, угодив лицом в липкий плевок и, кажется, разодрав щеку. Еще раз глубоко вдохнув, я перекатился на живот, подобрал колени, и, напрягая спину, стал разжиматься — еще и еще (мысленным взором я видел, как фарфоровые осколки у меня внутри стекаются, стыкуются и собираются обратно, возвращая к жизни разбитую вдребезги вазу — мою гордость). Через минуту я, красный от напряжения, стоял на ногах и вытирал лицо рукавом.

— Ты в порядке? — спросил Петр.

— Он в порядке, — сказал Донсков, — а ты — нет, — и толкнул его.

Петр рухнул, громко звякнув жестяной посудой, спрятанной в рюкзаке.

— С-с-сука! — хрипел он, пытаясь оттянуть лямку с карабином, впившуюся в плечо. Я наблюдал, как пульсирует его яремная вена.

— Заткнись и вставай.

После двух минут страданий Петру удалось подняться. Он злобно дышал и, скалясь, смотрел на Донскова.

— Это называется: Боевое Крещение, — назидательно сказал тот. — А теперь урок первый: свои рюкзаки всегда собирайте сами, никому не доверяйте это важное дело. Рюкзак должен весить столько, сколько ты сможешь пронести весь день и не надорваться: ведь Бог никогда не дает тебе больше, чем ты способен выдержать. А Бог мудр. Звучит, конечно, как клише, но это правда. Посмотрите, что у вас внутри.

Мы с Петром расслабили лямки, стянули баулы и стали доставать одежду — под слоем штанов и теплых носков лежали… кирпичи.

— Что за… зачем ты сделал это?

Донсков пожал плечами.

— Чтобы проучить вас, лентяев. В следующий раз не просите меня собирать ваши вещи и проверяйте их перед выходом. Ей-богу, как дети. Вам камней за шиворот накидали, а вы и не заметили! Нельзя так. Жизнь не прощает раздолбаев.

В моем рюкзаке оказалось семь кирпичей. Они были аккуратно обложены всякими тряпками, чтобы я не почувствовал их твердости. Доставая их и выкладывая на асфальт, я и сам сейчас не мог поверить, что ничего не заподозрил. Конечно, когда я в первый раз попробовал поднять рюкзак перед отъездом, я ощутил, что он весит больше меня. Я даже спросил у Донскова, что он туда положил, но он махнул рукой и сказал:

— Терпи, салага. Все это пригодится нам в походе.

Теперь, когда я освободил рюкзак, оказалось, что он не такой уж и тяжелый — килограммов двенадцать.

***

Мы долго шли вдоль грунтовой дороги, потом остановились возле синего знака «с. Собачье» и свернули в лес.

— Скажи-ка, Дон, а куда мы идем? — спросил Петр.

— Я же говорил — мы идем к карьеру.

— Это я понял. Но, понимаешь ли, после того, что было на перроне, я… как бы это сказать, слегка тебе не доверяю. Не мог бы ты поточнее описать наш маршрут?

Донсков остановился, повернулся к нам и кивнул.

— Я уж думал, вы никогда не спросите. Урок второй — не верьте гидам. Всегда старайтесь иметь при себе собственную карту и компас. Где ваши карты и компасы, а?

Мы с Петром переглянулись.

— Дон, не буди во мне зверя. Я и так злой уже. А ведь мы в лесу.

— И что ты сделаешь? — спросил Донсков. — Забросаешь меня влажными салфетками насмерть? Не смеши меня, а? — Он закинул руки за спину и, словно стрелы из колчана, достал из рюкзака скрученные в трубочки карты.

— Вот. Маршрут помечен. Если потеряетесь, ищите опорные точки. Они обведены красным маркером. А вот компасы — один тебе, другой тебе. Пошли, салаги.

Лес щетинился ветвистой зеленью, солнце косо строчило лучами сквозь заросли (отпечатывая на сетчатке ломаные вспышки). Тонкие нити паутин сверкали, расходясь радиально и остро, как трещины на разбитом стекле. Сам же воздух, насыщенный хвоей, смолой, можжевельником был густ, как глицерин; но дышалось легко. Пару раз мы натыкались на огромные муравейники — с меня ростом. Некоторое время, прыгая с ветки на ветку, нас преследовали две белки.

И вот — мы вышли на открытое, залитое светом пространство, где уныло торчали сотни свежих пней, везде валялись спиленные ветки — след нелегальной вырубки. Запахло опилками, бензином — как на мебельном заводе.

— Стоп! — сказал Донсков.

— Что такое?

— Там кто-то есть, по-моему, — он, щурясь, вглядывался в заросли впереди.

— Кто?

— Да откуда я знаю? Сойди с моей ноги, блин!

Я смотрел по направлению его взгляда, но видел только зеленую чащу, сплетение веток, стволы. Ветки слегка шевелились от ветра… или от чего-то еще.

— Ладно, пошли. Померещилось, наверно, — сказал Донсков, и мы двинулись дальше. Только теперь наш путь уже не был таким ярким и безоблачным. Мы с Петром вертели головами, ожидая нападения, удара в спину. Казалось, даже птицы затихли. Я все время чувствовал чей-то взгляд на затылке, и от этого волоски на руках вставали дыбом. Мне было жаль, что я не захватил с собой оружия. Как же я буду отбиваться?

— Дон, а что ты видел?

— Да ничего. Я же говорю — померещилось.

— Нет, я имею в виду, на что это было похоже — на животное или на человека?

— Это было похоже на твою трусость! Успокойся. Никого здесь нет.

— Да? А это что тогда?

Мы обернулись. Петр показывал пальцем на блестящую в свете солнца алюминиевую флягу, привязанную к надрезанной ветке березы — из надреза во флягу потихоньку капал сок.

—Уже полная. Давно висит. Наверно, егерь оставил, — сказал Донсков; в его голосе звенели настороженные нотки.

Мы прошли немного дальше и наткнулись на тлеющий костер. Возле углей лежала небольшая старая брезентовая сумка, а рядом с ней — ружье. Мы стали озираться.

— Эй! — крикнул Донсков. — Отзовись! Мы пришли с миром!

— Может не стоит орать? — сказал Петр, вжав голову в плечи.

— Ага. Кто к нам с миром придет — от мира и погибнет, так что ли? Расслабься, Петрушка. Ружье лежит здесь — значит, он безоружен.

— Может, лучше нам просто уйти?

— Включи логику: здесь ходят охотники, а у нас нет светоотражающих жилетов. Издалека нас — а особенно тебя, — могут принять за оленя и подстрелить. Лучше сразу заявим о нашем присутствии.

Сердце мое колотилось об ребра так сильно, что аж закладывало уши.

— А разве охота здесь не запрещена?

— И что? Для дурака запрет подобен вызову: «нельзя» равно «рискни». Давайте подождем, может, он вернется скоро.

Донсков достал свернутую в трубочку карту, похожую на папирус, и раскрыл ее с таким важным видом, словно собрался зачитывать приказ Цезаря.

— Здесь болото рядом. Не расходитесь, — сказал он как бы между делом.

— А что, если этот охотник… ну, того, в болоте.

Мы оглянулись на Петра, он пожал плечами.

— Чего вы так смотрите? Я всего лишь предположил. Ты сам сказал, что фляжка давно висит, и костер уже потух.

Солнце заволокло облаками, и лес оцепенел. Меня пробрал озноб — как наждаком по спине.

Я не мог избавиться от навязчивых мыслей; я живо представил себе, как тугая трясина поглощает охотника: вот он влип по щиколотку, а вот уже по колено… он зовет на помощь, кричит, пытается выбраться… следующий кадр — по грудь застрявший в болоте охотник. Губы его посинели, глаза уже не блестят. Он только шепчет что-то, держась за дерн окаменевшими пальцами. Проходит время — и трясина проглатывает человека. Я тряхнул головой, стараясь отбросить шальные мысли, но образ намертво засел в подкорке — теплое тело, зажатое в пластах густого месива. «Сколько, — думалось, — сколько еще живет человек после того, как голова его скрывается под слоем мшистой, ноздреватой грязи? И умирает ли он от дефицита кислорода или от ужаса неизбежности?»

— Может, вернемся? На помощь позовем, а?

Донсков скомкал карту и, пиная камни, направился в чащу.

— Господи, какие же вы сопляки! Трусы! Зачем я вас взял с собой? Валите, на хрен, куда хотите! Все настроение испортили! Ноют и ноют, ноют и ноют! — Он сыпал проклятиями, но голос его дрожал. Он продирался сквозь заросли, яростно ломая ветки, и мы виновато семенили следом, как утята за мамкой.

***

Лесная геометрия менялась: то уходила под откос оврагами, то вскидывалась горными породами. Примерно через час мы уперлись в высокий, решетчатый, ржавый забор. Я прочитал надпись на обломанной табличке:

«Промышленная зона. Посторонним в»

Донсков, угрюмо напевая: «переправа-переправа, берег левый, берег правый», — скинул рюкзак, залез на забор, сел верхом и протянул к нам грязные ладони. Мы по очереди подали ему баулы, он перебросил их на ту сторону и помог нам.

Мы вышли к терриконам. После зеленой палитры лесного пейзажа эти черные шлаковые пирамиды выглядели особенно уныло и навевали тоску. Теперь под ногами вообще ничего не росло — словно выжженная напалмом земля.

Солнце миновало пик и повалилось к горизонту. Было жарко, лямки рюкзака до кровавых мозолей натерли мне плечи, я подоткнул под них полотенце, но легче не стало; каждый шаг отдавался гулким уколом в правом боку. Тело ныло, я чувствовал каждую мышцу — и мозг закипал от количества боли. Я все надеялся, что Дон скажет: «привал», — но он молчал и, казалось, шагал все быстрее. Потом у меня открылось второе дыхание… потом третье, четвертое… после седьмого дыхания я сбился со счета. Перед глазами расходились багровые круги, во рту все заржавело, я чувствовал, что скоро упаду от истощения, но попросить о передышке не позволяла гордость — Донсков и так был обо мне невысокого мнения после лесной прогулки. Я ждал, что Петр первый даст слабину, попросит остановиться. Было заметно, что он перебирает ногами из последних сил, и наверно молчит по той же причине — не хочет выглядеть тряпкой и ждет, пока сдамся я. Получалось, что мы шли и терпели, уповая на слабость друг друга.

— Вот он, — наконец сказал Донсков, указывая вдаль, веред, где серая земля внезапно обрывалась.

Карьер имел форму неровного круга и был похож на кратер, след рухнувшего метеорита. Его стенки были изломаны горизонтальными слоями горных пород, похожими на исполинские ступени. Эти слои напомнили мне кольца на спиле огромного дерева — казалось, если посчитаешь их, то узнаешь возраст планеты.

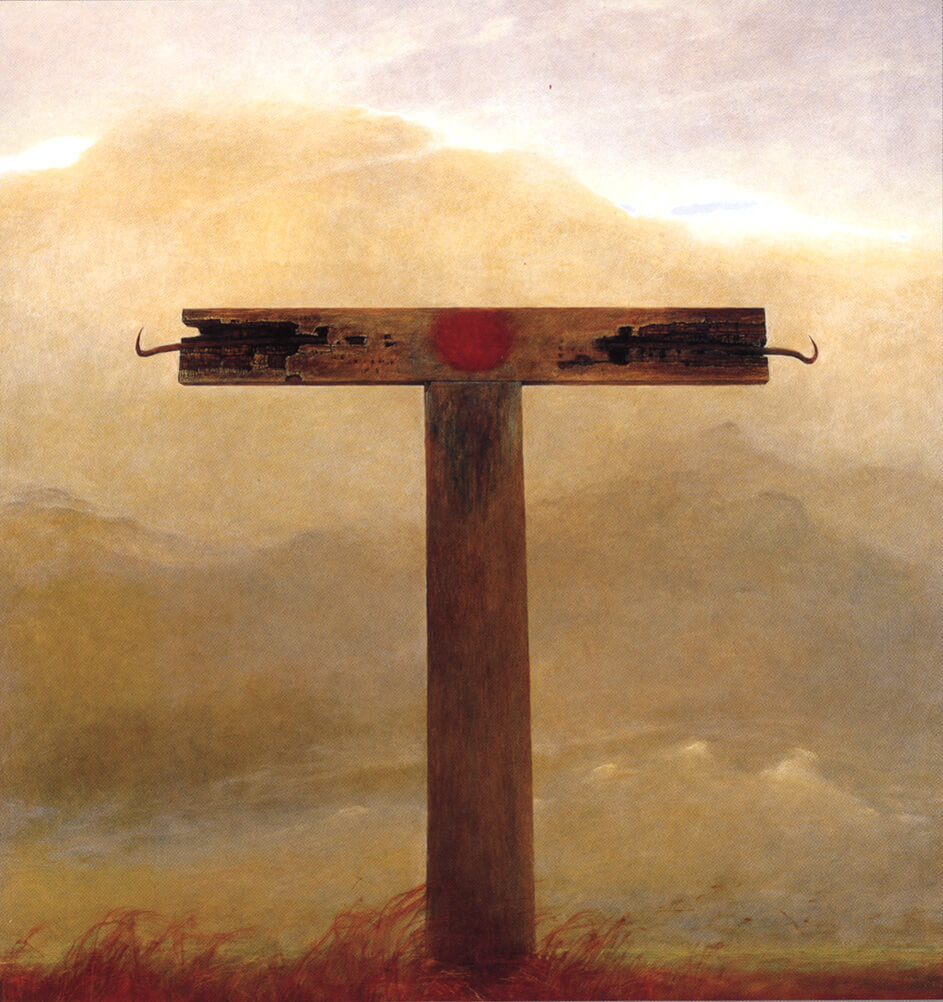

— Дамы и господа! — сказал Донсков. — Позвольте представить вам пуп Земли.

На ум пришел дантов Ад. Мне чудилось, что сейчас, посмотрев вниз, я увижу толпы некрещеных грешников в первом круге, а в самом низу — вмерзших в лед предателей…

Но, стоя на краю, я понял, что ошибся — карьер был безлюден, как лунный ландшафт. Внизу, на самом дне, стояла пара контейнеров, похожих отсюда на спичечные коробки, и экскаваторы-луноходы — размером с детские игрушки.

— Это маленький шаг для человека, но огромный — для человечества, — сказал я, и мы стали спускаться, изображая лунную походку, обращаясь друг к другу «мистер Армстронг» и «мистер Олдрин».

— У-а-а! — заорал Донсков, сложив ладони рупором. — Лю-у-уди-и! Гу-ума-аноиды-ы!

Вопль его шаром прокатился по краю карьера, заметался, как запертый зверь, отдаваясь со всех сторон; эхо рикошетило так долго, что мурашки побежали по спине — казалось, стены проснулись, заговорили, стали отвечать невнятно, на своем древнем языке.

— Круто? — спросил Донсков.

— Круто, Дон, круто.

— Ну вот! Я же говорил! А вы не верили, салаги! Делайте, как я!

Он снял рюкзак, швырнул вниз — и тот неуклюже покатился по склону, спотыкаясь на огромных ступенях, бренча жестяной посудой, спрятанной в карманах. Я расслабил лямки на ремнях, и мой рюкзак повалился наземь. Кости ныли, но я радовался тому обманчивому ощущению легкости в мышцах, которое дает освобождение от тяжкой ноши — казалось, я сейчас взлечу. Я вытащил бутылку воды, свежее полотенце, и пинком столкнул баул со склона; минуту с детским интересом я наблюдал, как он весело барахтается вниз. Потом отвинтил крышку и стал пить.

— Клянусь, это самая вкусная вода в моей жизни, — сказал я, задыхаясь, облизывая потрескавшиеся губы и поливая стертые в кровь плечи.

— Так, воду экономим. Нечего плескаться, — Донсков отобрал у меня бутылку и стал пить; я смотрел, как его кадык болтается в горле, словно поршень насоса — вверх-вниз, вверх-вниз.

Петр за все это время не сдвинулся с места. Он все еще стоял с рюкзаком за спиной и отрешенно смотрел на склон, на наши пыльные манатки, застрявшие в середине пути и лежащие сикось-накось, как трупы в мешках.

— Чего застыл, Петрушка? — спросил Донсков. — Кидай!

— Не-а, я не буду. У меня там… посуда из дома. И вообще, рюкзак казенный.

— Ну и дурак.

Спуск занял минут двадцать — и этот факт заставил меня усомниться в справедливости выражения «с места — в карьер». Ландшафт давил своим величием, возникало ощущение, что мы спускаемся к центру Земли — настолько маленьким я сам себе казался в этой исполинской яме. Донсков насвистывал девятую симфонию Бетховена, я подхватывал мелодию — мы пробовали свистеть каноном, но получалось нестройно; Донсков злился, называл меня врагом музыки, а я за это бил его по голове пластиковой бутылкой. Петр все это время молча шел за нами, дыхание его стало тяжким, лошадиным — как будто он тянул плуг по высохшему полю. Мы несколько раз предлагали ему скинуть балласт, но он лишь качал головой. Жилы на шее натянулись, как струны, струи пота текли в глаза, он стирал их пыльной ладонью, отчего лицо его скоро стало чумазым и замученным. Но он не сдавался — дотащил рюкзак до самого дна и только там со стоном облегчения сбросил его и повалился наземь, словно подкошенный пулей. Перевернулся на спину, вынул из нагрудного кармана какие-то зеленые таблетки, разжевал одну, потом достал спички, пачку сигарет, закурил и долго лежал вот так — щурясь, глядя в небо, попыхивая дымом вверх.

— Чо разлегся? — спросил Донсков, встав прямо над ним, уперев руки в боки. — Мы еще не пришли.

— Экран не загораживай, — сказал Петр. — Я кино смотрю.

Донсков глянул вверх.

— И чо за фильм? Как называется?

— «Чапаев». Видишь — облако усатое плывет по небу? Это Василий Иванович — Урал переплыть пытается.

Мы легли по обе стороны от Петра и минуту наблюдали за Чапаевым-облаком. Он плыл медленно, даже как-то вальяжно.

— Плохой актер, — сказал Донсков, — переигрывает. Давайте лучше другой какой-нибудь фильм посмотрим!

— Дон, успокойся, тут нельзя переключать каналы.

Передохнув, мы двинулись дальше — к экскаваторам. Воздух на дне был словно горячий — плавился, струился, порой рождая миражи. Когда мы приблизились к центру карьера, Донсков обратил наше внимание на небольшой круглый участок, обнесенный красно-белой лентой. С разбегу перемахнув через ленту, он обернулся и закричал, как конферансье:

— А теперь, дамы и господа, — гвоздь программы! Истинная магия!

Он достал из кармана горсть копеечных монет и подкинул. Монеты взлетели, сверкая на солнце, и вдруг застыли в воздухе секунды на три, потом стали падать — но каждая из них летела со своей скоростью, как будто они имели разный вес: некоторые вообще опускались медленно, словно перья.

Меня пробрал озноб. Сначала я списал все это на какой-то фокус, на оптический обман и даже потер глаза. Дон достал из кармана еще горсть и подкинул — все повторилось: монеты, падая, меняли траекторию полета, как мухи.

— Эт-то что такое?

— Магнитная аномалия, — Донсков постучал каблуком по земле. — Месяц назад здесь добывали каменный уголь, и вдруг — хрясь! — у экскаватора гнется, ломается ковш. Пригласили геодезистов, среди них — мой отец. Оказалось, в толще лежит какой-то непонятный минеральный пласт. Раздробить его невозможно, он настолько прочен, что даже направленный взрыв ему, что слону — дробь. Более того: металлы тут ведут себя нестандартно — сталь то становится мягкой, как фольга, то твердой — как алмаз. А у никеля, цинка и меди каждую секунду изменяется масса: причем амплитуда колебаний от семи граммов до двадцати двух килограммов — бросив монету в человека, можно пробить голову насквозь, как пулей, если кинуть невовремя. Мой отец назвал это место «Казус Ньютона» — основные законы механики здесь шалят: инерция и масса нестабильны; а действие не обязательно встречает противодействие.

Он еще раз подкинул монеты. Я стоял, открыв рот, стараясь усвоить сказанное. Потом достал из кармана ключи и бросил — долетев до обозначенной лентой границы, связка резко изменила направление и скорость. Петр подкинул свою зажигалку — с тем же результатом.

— Круче всего получается с монетами, — сказал Донсков. — Я проверял.

— Чего ж ты сразу не сказал, что здесь такое?

— Ага, щ-щас. Вы бы поверили? Сказали бы, как всегда, что я трепло!

Мы с Петром переглянулись.

— Да, пожалуй, действительно сказали бы.

— Слушай, Дон, а эта «аномалия», она радиоактивна? Здесь же, наверно, опасно находиться, — Петр осторожно прикрыл ладонями промежность. — Радиация, импотенция и все такое.

— Расслабься, Петрушка. Даже если здесь есть радиация, то в твоем случае импотенция — это выход. Ведь, как сказал Оккам: «Не следует множить идиотов без необходимости».

Петр показал Донскову средний палец.

— И все-таки странно, — сказал я, озираясь, — если это место такое уникальное, почему его не оцепили еще, не засекретили? По логике, сюда вообще не должны пускать. Где охрана-то?

Донсков покачал головой.

— Наивный ты человек, Андрейка. Аномалии интересны только в литературе, в жизни же все это на хер никому не нужно — потому что что? Правильно: непрактично. Если информация о Казусе Ньютона просочится в прессу, то компания, в которой работает мой отец, понесет огромные убытки, ведь карьер придется отдать ученым для исследований. А кому это надо? Знаешь, сколько бабла ушло на разработку этих месторождений, на раскопки? Знаешь, сколько людей здесь задействовано? «Мы создаем рабочие места!» — любимая мантра варваров. Смешно получается: все мы жалуемся, мол, из жизни уходят красота и волшебство, мир обесцвечивается. Но… проблема в том, что красота никогда не уходит сама; чтобы она ушла, нужно быть равнодушным к ней — перестать бороться за нее. Или обменять ее на практичность. Взять, например, северное сияние — явление совершенно бесполезное, и даже хуже — им нельзя обладать, и в этом его главная «проблема» — оно ничье. Оно само по себе — и поэтому кажется бесполезным. Но — оно прекрасно. И вот — ты поди, скажи своему соседу: «Через семь дней, мол, северное сияние исчезнет. И, чтобы этого не произошло, мы все должны хотя бы на неделю перестать пользоваться автомобилями». Что тебе ответит сосед? «Ну-у-у не знаю, у меня завтра куча дел: собаку к ветеринару, детей — в школу… как же я без машины-то?» Парадокс. Мы не готовы к жертвам — даже к минимальным — мы не готовы бороться за то, что не сможем назвать «своим». Но при этом мы негодуем, мы сетуем на исчезновение красоты, которую сами не желаем защищать. Когда о ком-то говорят: «он человек практичный», — это вроде как комплимент, но мне всегда хочется швырнуть в такого человека увесистым томиком сказок Андерсена. Или лучше Гофмана. Прямо в бошку, — бах! — Донсков замахнулся и швырнул в меня воображаемым томиком. — Практичность — это когда мать душит ребенка, потому что его нечем кормить. Вот и здесь та же история, — сказал он, всплеснув руками. — Это место — это ведь стопроцентное волшебство! Но. С точки зрения «практичного» человека (бизнесмена, менеджера, маньяка-убийцы, чиновника, президента — и прочей падали) это волшебство неинтересно — потому что его свойства невозможно в кратчайшие сроки конвертировать в твердую валюту. На изучение могут уйти годы — а это миллионные издержки (ох, это страшное слово «издержки»! Сегодня оно — синоним слова «грех»). Сначала у начальников была идея продать Казус Ньютона военным (что бы мы ни делали — все равно получается оружие); но, оказалось, что волшебный минерал имеет свою силу только здесь, в этом месте и только целиком, в монолите; отдельный кусок превращается в обыкновенный графит. Да что там! Папа рассказывал, как они однажды нашли гигантский скелет доисторического ящера в горной породе — об этом сообщили высшему начальству, и тут же получили краткий ответ: «продолжайте работать, археологи хреновы, у нас график». В итоге бесценный артефакт просто разрушили направленным взрывом. Папа успел стащить несколько костей и зубов — они до сих пор лежат у нас дома, в Ростове, напоминая о проявленном малодушии.

Мы долго молчали.

— А почему сейчас здесь никого нет?

— Рабочих пока перекинули на другие карьеры. Ждут новое оборудование — какие-то там кварцевые лазеры и алмазные сверла. Хотят раздробить аномальный пласт и продолжить добычу. Охрану не выставили специально, чтобы не привлекать внимание — дескать, все равно нечего тут охранять. А сотрудникам дали понять, что если СМИ станет известно о том, какую диковину здесь нашли, уволят всех на хрен, не разбираясь, откуда утечка. Поэтому, ребята, не трепитесь зазря, ладно? Судьба моего папани в ваших языках, можно сказать.

История аномалии произвела на меня гнетущее впечатление. Пока мы разбивали лагерь, я то и дело оглядывался на зону, обнесенную красно-белой лентой.

— Не думай об этом, — сказал Донсков, заметив, куда я смотрю. — Только настроение себе испортишь. Знаешь, из-за чего пал Рим? А я знаю: они слишком много думали.

— Нет, Дон. Римлян подвел не ум, их подвело самодовольство: они не верили, что варвары могут победить «великую цивилизацию» — и жестоко ошиблись. Потому что на самом деле самодовольство и варварство — это синонимы.

Закат до капли стек за горизонт, и наступила ночь — густая, вязкая, как нефть. Силуэты экскаваторов в темноте были похожи на спящих драконов — ковши отчетливо напоминали склоненные головы на длинных шеях. Донсков развел костер(дрова собрал, пока мы шли через лес). Языки пламени очертили пространство, словно вырезая предметы из темноты; длинные тени наши метались в беспокойном свете огня. Донсков хотел приготовить ужин, но мы с Петром отказались — аппетита не было.

Отойдя от костра подальше, я забрался в спальный мешок и закрыл глаза. Уйти в сон не получалось. Иногда до меня долетали реплики друзей, но я не вслушивался, — и голоса их сливались с треском костра. Я остался совсем один; в мешке, как в коконе. Я думал об искусстве, как о единственной стихии, способной противостоять варварству. Эта мысль — тягучая, тяжелая — тянула вниз, прижимала к земле, словно и она, подобно стали, подверглась волшебному воздействию здешней магнитной аномалии. Теперь оставалось самое трудное — придать ей форму.

Прочность человеческого духа, думал я, определяется его отношением к хрупким вещам. Чем сильнее человек — тем более хрупким представляется ему мир, и тем осторожней он с этим миром обращается. Сила проявляется в трепетном отношении; слабость же, напротив, груба и невнимательна.

Настоящий художник отражает не красоту мира, но его хрупкость.

Да, я знаю: возможно, завтра эта мысль мне самому покажется ужасно глупой и банальной, но сейчас, лежа на дне (котлована? кратера? карьера?), я выпал за пределы своих прошлых убеждений, и взглянул на них со стороны. И мне открылось… что-то. Я не знал, что именно, — силуэт был еще нечетким (я видел его так же, как капитан корабля видит неназванную землю в подзорную трубу, пытаясь настроить окуляр).

Вот парадокс: впервые в жизни я, кажется, нашел точку отсчета, аргументы в защиту живописи, и мне действительно есть что сказать, но именно в этот момент я нахожусь максимально далеко от мира — в месте, даже не отмеченном на карте.

«Я здесь!»